日本の味と言葉が、ふたつに分かれる場所

カレーの肉は、豚か牛か。

だしは、鰹か昆布か。

マクドナルドは、「マック」か「マクド」か。

日本には、東と西で微妙に異なる「当たり前」が、数えきれないほどあります。

しかもその違いは、じわじわと変化していくのではなく、

ある地点を境に、まるで地層がずれるように切り替わることがあるのです。

その「文化の境界線」がくっきりと現れる場所──それが、岐阜県の関ヶ原町です。

食文化だけでなく、言葉や風習までも。

東西の文化が交わり、時にぶつかり、切り替わる「分水嶺」のような町。

なぜこの小さな町が、そんなにも大きな役割を担うことになったのでしょうか。

その理由を、少し立ち止まって考えてみましょう。

文化がぶつかり、いったん立ち止まる場所

地図を広げれば、関ヶ原は日本列島の真ん中──いわば「日本のへそ」に位置します。

伊吹山地と鈴鹿山脈に挟まれた狭い鞍部にあり、

古くから中山道・北陸道・伊勢街道といった幹線が集中する、東西をつなぐ回廊でもありました。

しかし、この地形は単なる通り道ではありません。

東と西、それぞれ異なる文化や人びとがここでぶつかり合い、混ざり合う前に「いったん立ち止まる」──そんな文化の交差点でもあったのです。

奈良時代、この地に置かれた「不破関(ふわのせき)」は、古代三関のひとつであり、畿内を守る門として国家が警戒を強めた場所でした。

ここより東を「関東」、西を「関西」と呼ぶようになったともいわれます。

さらに672年の壬申の乱、1600年の関ヶ原の戦い──

日本の命運を左右する大きな戦いが二度にわたってこの地で起きたのは、偶然ではありません。

ここが「東西どちらからも攻めにくく、止めやすい」地形だったからです。

関ヶ原は、地形、交通、政治、軍事のすべてにおいて、東西がせめぎ合い、切り替わる地点でした。

それこそが、今日にいたるまでこの町が「日本文化の分水嶺」と呼ばれてきた大きな理由なのです。

食文化の分水嶺としての関ヶ原

私たちの身近な食卓には、関ヶ原を境にくっきりと分かれる文化があります。

ここでは、味覚に表れる「境界線」を、5つの具体例で見てみましょう。

料理の表情は関ヶ原で変わる

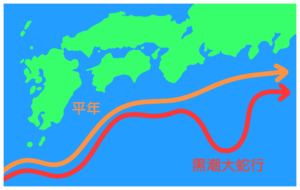

東日本では鰹だし、西日本では昆布だしが主流です。

たとえば、うどんのつゆひとつとっても、東は濃口醤油と鰹だしで色濃く、西は薄口醤油と昆布だしで澄んだ色に仕上げます。

この「だし文化」の分岐点は、ちょうど関ヶ原のあたり。

詳しくは、関連記事「なぜ関東では鰹だし、関西では昆布だしなのか?」でも紹介しています。

カレーの肉で分かる、あなたのルーツ

カレーに入れる肉も、関ヶ原を境に変わります。

東日本では豚肉、西日本では牛肉が主流。

関ヶ原町では豚肉派が多い一方、すぐ西の滋賀県米原市では牛肉が当たり前。

その違いは、スーパーの精肉売り場の並びにも表れます。

正月のお雑煮に見る餅のかたち

正月の雑煮に使う餅の形も、関ヶ原を境に分かれます。

東日本では四角い「角餅」を焼いてすまし仕立てで食べるのが一般的。

西日本では丸い「丸餅」を煮て、白味噌仕立てにする文化が根づいています。

関ヶ原町では角餅が主流ですが、すぐ西の米原市では丸餅が主流。

まさにここが、餅のかたちの境界線なのです。

俵か三角か ── いなり寿司の小さな攻防

いなり寿司の形も東西で異なります。

関東では米俵に見立てた「俵型」、関西では狐の耳や稲荷山を模した「三角型」が主流。

関ヶ原町の駅弁やスーパーでは、東西両方の形が並び、まさに境界らしい「混在地帯」となっています。

白ネギか、青ネギか ── 薬味にも文化の分水嶺

ネギの種類にも東西の違いが見られます。

東日本では白い部分を食べる「白ネギ(根深ネギ)」、

西日本では緑の葉まで食べる「青ネギ(葉ネギ)」が一般的です。

関ヶ原周辺ではこの両方が自然に並び、家庭でも使い分けられています。

「ネギの東西境界線」も、やはりこの地にあるのです。

言葉と習慣の分水嶺としての関ヶ原

関ヶ原は、言葉づかいや日常の習慣が切り替わる地点でもあります。

いくつか具体例を見てみましょう。

「〜だ」か、それとも「〜や」「〜じゃ」か?

語尾に着目すると、東日本では「〜だ」、西日本では「〜や」「〜じゃ」が使われます。

その区切れ目とされるのが、関ヶ原を含む岐阜県西部。

たとえば恵那市には、「だじゃの松」と呼ばれる逸話があります。

ある峠に立つ一本の松の木を境に、東側では「〜だ」、西側では「〜じゃ」と話していたというもの。

語尾の違いが、生活の実感として意識されていたことを物語っています。

関ヶ原町にこうした伝承こそありませんが、

近くの今須峠を挟んで美濃弁と近江弁が切り替わることが報告されており、

この地域が言葉の境界線に位置していることは確かです。

マック?マクド?── ファーストフードにも訛りがある

マクドナルドの略し方も、関東では「マック」、関西では「マクド」。

関ヶ原町では「マック派」が多い一方、隣の米原市では「マクド派」が優勢です。

たかが略称、されど文化の境目です。

雛人形の並べ方にも、東西の流儀

雛人形のお内裏様を、左右どちらに置くか──。

関東では向かって左、関西(京風)では向かって右が「正式」とされます。

それぞれの地域が自分たちの流儀を「本式」と誇るあたりに、文化への誇りがにじみます。

関ヶ原周辺では、この並べ方は家庭ごとに異なり、まさに「ゆらぎ」が表れる地域といえるでしょう。

「年生」か「回生」か ── 大学生の名乗り方

大学生の自己紹介にも違いがあります。

東では「大学2年生」、西では「大学2回生」。

ほんのわずかな言い回しにも、地域ごとの言語感覚が表れます。

関ヶ原を挟んで、学生の「名乗り方」すら変わるのです。

地蔵盆を知っていますか?── 風習の分布図

子どもの無病息災を願う「地蔵盆」は、関西で盛んな夏の年中行事です。

しかしこの風習、東へ行くほど影が薄れ、関ヶ原を越えると急に見かけなくなります。

岐阜県東部では、その存在すら知られていないことも。

風習の分布にも、やはり関ヶ原という境界がくっきりと存在しているのです。

分けて、つなぐ場所 ── 関ヶ原という結び目

食文化、言葉づかい、年中行事。

さまざまな事例から見えてくるのは、関ヶ原が単なる境界ではなく、

東西の文化が出会い、揺れながら共存する「結び目」のような場所であるということです。

境界に生きるということは、ただ文化を分けるのではなく、

違いをつなぎながら暮らすことでもあります。

東西どちらかに染まるのではなく、多様性の中で揺れつつ、

それを受け入れて生きること──それがこの地における自然な在り方です。

そこで育まれるのは、摩擦ではなく寛容。

「どちらが正しいか」を競うのではなく、「どちらもあっていい」と受け入れる柔らかさです。

文部科学省も、日本社会を「多様な文化をバランスよく包み込む空間」と位置づけています。

そう考えると、関ヶ原は日本文化が大切にしてきた価値観の縮図なのかもしれません。

参考文献・出典一覧

- 関ケ原町教育委員会「岐阜県関ケ原町 東西文化の調査報告書」関ケ原町、平成28年3月(2025年7月16日閲覧)

- 科学技術のアネクドート編集部「関ヶ原町が『東西文化の境界線が関ヶ原にあるか』を判断」科学技術のアネクドート、2017年1月9日(2025年7月16日閲覧)

- プレスマンユニオン編集部「【知られざるニッポン】vol.63 天下分け目の関ヶ原は、東西文化の分かれ目!?」にっぽん旅マガジン、(2025年7月16日閲覧)

- ウィキペディア編集者「境界駅」ウィキペディア日本語版、(2025年7月16日閲覧)

- ランキングー編集部「関東と関西で違って驚く『文化・風習』ランキング10選」ランキングー、2025年5月2日(2025年7月16日閲覧)

- ロキポ編集部「「関東」と「関西」の境界線はどこ? 境界線を主張する2つの街の主張とは『チャント!特集』」Locipo、2022年5月20日(2025年7月16日閲覧)

- 関ケ原観光協会「関東と関西の境界線って関ヶ原やろ?」関ヶ原観光ガイド、(2025年7月16日閲覧)

- CBCテレビ報道部「関東と関西の境界線はどこだ!徹底調査 “マクドナルド”呼び方は「マック」or「マクド」? 餅の形は? カレーの具材は?」CBC news、2023年8月26日(2025年7月16日閲覧)

- AERA編集部「「天下分け目」の関ケ原町は東と西の“いいとこ取り”?」AERA(朝日新聞出版)、2017年8月13日(2025年7月16日閲覧)

- 文部科学省「文化多様性の保護に関する現状」文部科学省、2004年11月10日(2025年7月16日閲覧)