米価急騰という「事件」──単独犯の犯行ではない

おにぎりが、ちょっとした高級品に思える日が来るなんて、いったい誰が想像したでしょうか。

去年の秋ごろから米の値段はぐんと跳ね上がり、高止まりしたままです。

わずか数年前まで5キロで2,000円前後だった米が、いまや多くの銘柄で4,000円を超えている。

スーパーで値札を二度見した方も少なくないでしょう。

SNSには「米が買えない」「おにぎりが贅沢品になった」といった声があふれ、「令和の米騒動」とまで呼ばれる事態に発展しました。

では、この米価急騰という“事件”の犯人はいったい誰なのか。

これは、単独犯の仕業ではありません。

そこには複数の“犯人グループ”が関わり、なおかつ理想的な犯行現場で、この「事件」を引き起こした形跡が見えてきます。

「首謀者+実行犯」「共犯者」そして「犯行現場」。

この3つの要素に分解して、この事件の全容を一つずつ明らかにしていきたいと思います。

首謀者+実行犯 ─ 異常気象と生産コストの高騰が生んだ「米の争奪戦」

米の値段を高騰させた今回の「事件」。

誰が首謀者そして実行犯なのでしょうか?

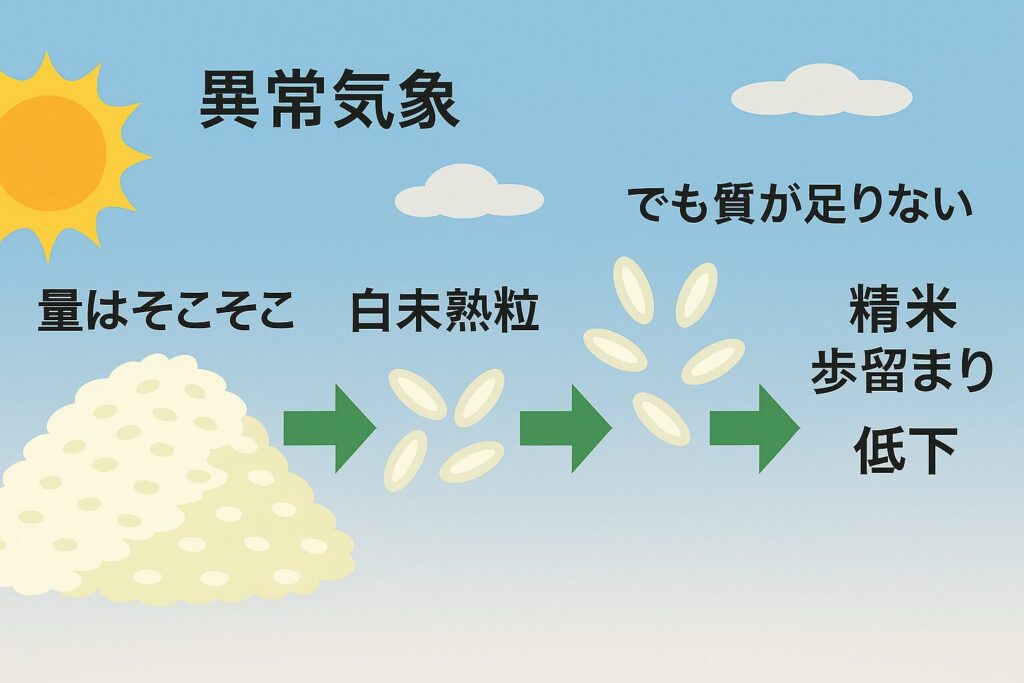

最初の引き金を引いたのは、2023年の猛暑でした。

全国平均で見れば、米の作況指数は101と平年並み。

「去年と同じくらい取れたんだな」と安心した人もいるでしょう。

けれど問題は、米の「量」ではなく「質」だったのです。

猛暑による高温障害で、米粒が白く濁る「白未熟粒」が激増。

特に東北や北陸では被害が深刻で、新潟県産コシヒカリでは、

一等米の比率が平年の75.3%から、わずか4.9%まで激減したという、衝撃的な数字が出ています。

一等米が減ると、いったい何が起きるのか。

今回のケースで問題になったのは、玄米を精米して白米にしたときに得られる白米の量、つまり「精米歩留まり(せいまいぶどまり)」が大きく減ってしまったことです。

日本の米は、農産物検査法に基づいて一等米、二等米、三等米、規格外米の四つの等級に分けられています。

等級は、米粒の形や割れ具合、水分量などで決まります。

精米歩留まりそのものは、等級を決める公式な項目には含まれていません。

しかし実際には、等級が高い米ほど精米歩留まりも良く、玄米の量が同じでも、白米として食卓に届く量が多いのが普通です。

ところが、2023年の猛暑で一等米が大きく減り、玄米の収穫量自体は例年並みでも、精米後に得られる白米の量はやはり少なくなっていたのです。

さらに農家を苦しめたのが、肥料価格の高騰です。

農林水産省の資料によると、窒素肥料の一種である尿素は、2020年頃と比べておよそ1.5倍から2倍に値上がりしています。

農家はすでに限界までコストを削り、これ以上は無理が利かない状況に追い込まれていました。

加えて、特定の用途に欠かせない米──「ふるい下米」も激減しました。

ふるい下米とは、粒が小さかったり形が不揃いだったりする米で、味噌や酒、焼酎などの加工原料として欠かせない存在です。

ところが猛暑の影響で、米粒が全体的に大きく育ちすぎ、小さめの米がほとんど取れなかったのです。

その不足を補おうと、加工用の需要が食用米にまで及び、奪い合いが起こります。

こうして需給はさらに逼迫し、食用米の価格上昇に拍車がかかったのです。

こういうわけで、異常気象や生産コストの高騰は、今回の事件の首謀者であり、同時に実行犯でもあったと断じてよいでしょう。

しかし、農林水産省は「全体としての供給量は需要を上回っていた」とも説明しています。

つまり、この事件は主犯格だけでは成し遂げられなかった。

やはり“共犯者”が必要だったのです。

次は、その「共犯者たち」の姿を追ってみたいと思います。

共犯者+扇動者 ─ 消費者による米需要の高まりと心理パニックが「火に油」

異常気象や生産コストの高騰という「主犯格」に手を貸したのが、消費者という“共犯者”たちでした。

いや、共犯者どころか、場面によっては事件をあおる“扇動者”でもあったと言えるかもしれません。

そもそもの発端は、小麦の高騰です。

ウクライナ情勢の混乱や円安の進行といった荒波が、小麦の国際相場を押し上げました。

その結果、パンや麺類など小麦製品の値段が軒並み上昇。

「それなら米を食べた方が安上がりかもしれない。」

多くの人がそう考え、じわじわと「米回帰」の動きが広がっていったのです。

さらに拍車をかけたのが、コロナ禍の終息ムードでした。

2023年頃から、中食や外食の需要が勢いを取り戻し、訪日外国人観光客、いわゆるインバウンドも復活。

回転寿司や丼もの、和食レストランは、国内外の客でどこも賑わいました。

外食産業が息を吹き返せば、それだけ米の需要も増えるというわけです。

そして、意外に見逃せないのが「備蓄熱」でした。

2024年の夏、南海トラフ地震の臨時情報が発表され、人々の不安は一気に膨れ上がります。

「もしものときに備えて米を確保しておかなければ」

そんな心理が一人また一人と広がり、やがて“買いだめ”という集団行動に発展していきました。

日本国内の年間の米需要はおよそ700万トンほど。

もし日本人が一人10kgずつ備蓄しようとすれば、その総量は約120万トンにのぼります。

これは政府が備蓄目標とする米の量(100万トン)をも大きく上回る規模です。

個々の備蓄は小さくとも、それが積もり積もれば、需給に大きな歪みを生むわけです。

「買わなきゃ無くなるかもしれない」という恐怖心が、さらに米の争奪戦を過熱させました。

一部ではパニック買いも起き、その動きが「品薄感」という強迫観念を生み出す。

そして、その強迫観念が市場全体の心理を支配していく——。

こうして共犯者たちは、実行犯たちが放った火に、見事に油を注いでしまったのです。

さて、事件には必ず「犯行現場」となる舞台があります。

もし犯行が難しい現場であれば、そもそも事件は起きないかもしれません。

今回の米価高騰という”事件”がこれほど容易に起きたことを思うと、そこには理想的な「犯行現場」があったのではないでしょうか?

実際、米という商品には、価格が高騰しやすい特性が潜んでいます。

その特性こそが、今回の事件を引き起こす格好の「犯行現場」の役割を果たしたのです。

犯行現場 ─ 米という商品が持つ、価格が高騰しやすい「特性」

米という商品が持つどんな特性が、今回の米価急騰を引き起こす「犯行現場」となったのでしょうか。

まず、米は日本人の主食であり、生きるために欠かせない必需品です。

たとえ値段が倍になろうとも、「明日から米は食べません」というわけにはいきません。

この特性は、経済の用語で「需要の弾力性が低い」と表されます。

つまり米は、値上がりしても買い手が減りにくい、いわば「強気な犯行現場」になりやすいのです。

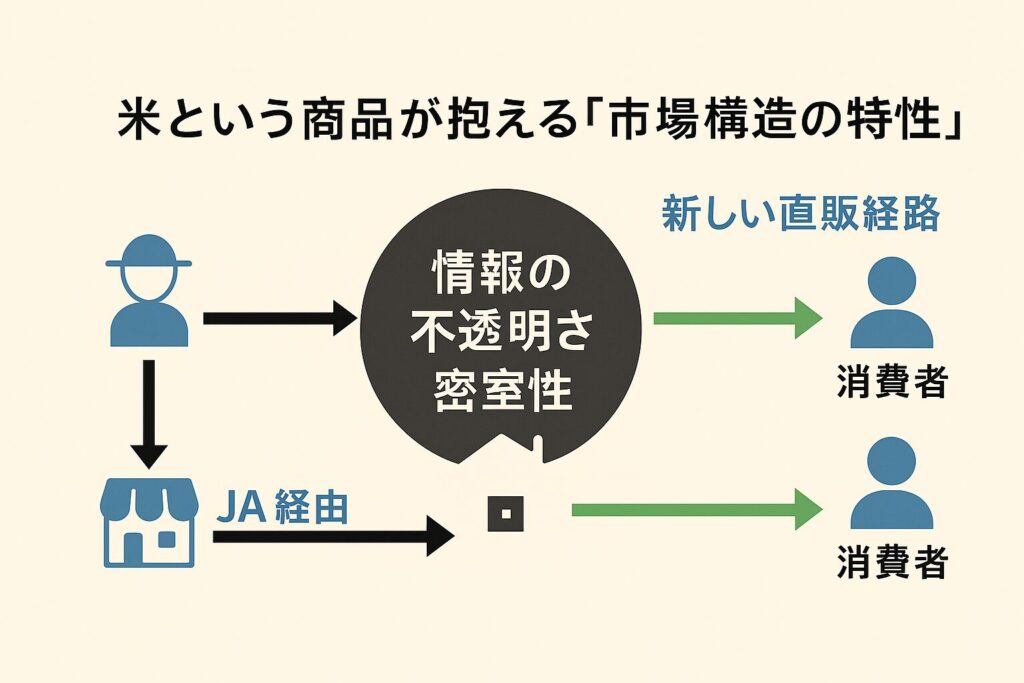

さらに近年、米の流通経路にも大きな変化が起きました。

かつては米のほとんどがJA(農協)を通して市場に流通していましたが、いまやJAの取扱量は全体の半分以下にまで減っています。

代わって、卸売業者や外食産業、さらには一般の消費者までが、農家から直接米を買い付ける動きが盛んになりました。

もちろん、これは市場の自由化がもたらした「活力」としての側面もあります。

しかしその一方で、米の価格や流通量を一元的に把握するのが難しくなり、市場全体の透明性が薄れつつあるとも言えます。

そうした意味で、米の市場や流通の現場は、どこか「密室」のような様相を帯びてきた感があります。

情報が分散し、相場の予測が難しくなった結果、市場全体が不安定になりやすくなっているのです。

米という商品には、次のような特性があります。

・生活必需品であるため、需要が急激に落ち込むことがないこと

・流通が多様化する中で、情報が見えにくくなっていること

こうした特性ゆえに、わずかな需給のズレが、瞬く間に大きな価格高騰を引き起こしやすいのです。

まさにこの特性こそが、今回の事件を手のつけられないほどの騒動へと導いた、絶好の“犯行現場”だったということです。

犯行の全容と「裁けない犯人たち」

振り返ってみると、今回の米価急騰という「事件」は、決して単独犯の仕業ではありませんでした。

その首謀者であり実行犯でもあったのは、異常気象という“天の采配”と、生産コストの高騰です。

さらに、共犯者として消費者の不安や「米回帰」の動きが加わり、

そこに米という商品が持つ特性が、格好の「犯行現場」となって舞台を整えていました。

まさに複数の「犯人たち」が手を組み、事件を引き起こした“組織犯行”だったと言えるでしょう。

しかし厄介なのは、この「犯人たち」を誰も裁けないということです。

異常気象に手錠をかけることはできず、パンより米を選んだ人々の選択を責めるわけにもいきません。

複雑化した流通構造を元に戻すのが、果たして最善とも限らないでしょう。

だからこそ、この騒動を単なる「一過性の事件」で終わらせず、次に活かす知恵が求められています。

異常気象の頻発や生産コストの上昇を覚悟したうえで、米という国民食をどう守るのか。

過剰な不安に振り回されないために、どんな情報を信じ、どう行動するのか。

そして流通の現場では、透明性と安定をどう両立させるのか。

おそらく、すべてを事件前の状態に戻すことは、もう現実的ではないのでしょう。

米価急騰という事件は、まだ終わっていません。

私たちには次の問いが残されています。

——どう学び、どう次に備えるのか。何をあきらめ、そして、何を覚悟するのか。

参考文献・出典一覧

- 農林水産省 農産局「米をめぐる状況について」農林水産省、令和7年5月(2025年6月29日閲覧)

- 農林水産省「農産物価格指数(令和7年1月)-令和2年基準-」農林水産省(2025年6月29日閲覧)

- 農林水産省「肥料の価格情報」農林水産省、2025年6月27日更新版(2025年6月29日閲覧)

- 農林水産省「農産物規格・検査について」農林水産省、2020年3月10日(2025年6月29日閲覧)

- 小川真如「『農業研究』第37号(2024年)~395-417 2024年夏におけるコメの品薄の要因と課題 ―『令和の米騒動』と呼ばれた事象をめぐる総合的研究」日本農業研究所(論文リンク)(2025年6月29日閲覧)

- 山口正章「コメ価格はいつ下がる?「令和のコメ騒動」の背景と今後の展望 野村證券ストラテジストが解説」野村證券、2025年3月25日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和の2025年1月28日騒動(1)コメ高騰の歴史に学ぶ、今後の見通し」三菱総合研究所、2025年1月28日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和のコメ騒動(2)コメ価格の一般的な決まり方」三菱総合研究所、2025年3月11日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和のコメ騒動(3)コメ価格高騰の構造と備蓄米放出の意味」三菱総合研究所、2025年3月11日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和のコメ騒動(4)令和のコメ騒動が暗示する政策課題の深層」三菱総合研究所、2025年3月11日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和のコメ騒動(5)コメ価格高騰が国民生活に与えるインパクトは1兆円以上」三菱総合研究所、2025年5月30日(2025年6月29日閲覧)

- 稲垣公雄「令和のコメ騒動(6)備蓄米放出後の最重要課題」三菱総合研究所、2025年6月6日(2025年6月29日閲覧)

- 小川真如「高止まるコメの価格:その理由と今後の見通し」nippon.com、2025年5月16日(2025年6月29日閲覧)

- 市河十三代「令和の米騒動!?2024年の米の値上がりの理由とは?今後はどうなる?」たんぼや市河十三代ブログ、2024年8月23日(2025年6月29日閲覧)