なぜ「88」なのか?──まずは疑問から

「米作りには88の手間がかかる」——そんな言い伝えを聞いたことがありますか?

まるで古い格言のように語り継がれてきたこの言葉。

何となく「米作りってずいぶん大変なんだな」ということは伝わってきます。

でも、ちょっと待ってください。

なぜ「たくさん」でも「とても多く」でもなく、わざわざ「88」という妙に具体的な数字が選ばれたのでしょう?

87でも89でもなく、88。この数字には、きっと何かワケがあるはずです。

もしかすると昔の人は、現代人が思っている以上に数字にこだわりがあったのかもしれません。

それとも、この数字の裏には、私たちがまだ気づいていない深い意味が隠されているのでしょうか。

今回は、この「88の手間」という言葉の由来を探ってみることにしました。

語源をたどり、現代の農業と比べてみて、この古い言い伝えが今でも通用するのかも調べてみます。

調べてみると、そこにはなかなか興味深い発見が待っていました。

「88」に隠された三つの顔

この「88の手間」という言葉、いつ頃から使われ始めたのか、実のところよくわかっていません。

古い言い伝えというのは、たいていそんなものです。

でも幸い、この数字が選ばれた理由については、興味深い説がいくつか残っています。

最もよく知られた「漢字分解説」

「米」という漢字をじっと見つめてみてください。

確かに「八」「十」「八」に分解できそうに見えませんか?

そこから「米作りには88回もの工程が必要だから、この漢字ができた」という、いかにもそれらしい説明が生まれました。

これを聞くと「なるほど!」と膝を打ちたくなりますが、ちょっと待った方がよさそうです。

漢字学者の先生方に言わせると、実はこの説、後付けの可能性が高いのだとか。

「米」はもともと稲穂をかたどった象形文字で、「88の手間」という意味は、漢字ができたずっと後に加えられた解釈かもしれないのです。

つまり、これは漢字の「後出しじゃんけん」だった可能性があるわけです。

「八」に込められた縁起担ぎ

では、なぜ「88」という数字が選ばれたのでしょうか。

ここで登場するのが、日本人の「八」に対する特別な愛情です。

「八」は末広がりの形から、昔から縁起の良い数字として愛されてきました。

それが二つも重なる「88」ともなれば、これはもう縁起の良さの大盛り状態です。

農業に従事する人々にとって、豊作は文字通り死活問題。

多くの手間をかけることで豊かな実りを得られる、という切実な願いが「88の手間」という表現に込められたのでしょう。

まるでラッキーナンバーのような数字だったのかもしれません。

立春から数えて88日目の「八十八夜」が茶摘みや種まきの大切な目安とされてきたことも、この数字がいかに特別扱いされてきたかを物語っています。

食べ物への感謝を込めた教え

しかし、「88の手間」という言葉の真価は、単なる縁起担ぎにとどまりません。

この言葉は長い間、「食べ物を粗末にしてはいけない」という、とても大切な教えとして語り継がれてきました。

一粒の米にも88人もの人の働きが込められているのだから、感謝して食べなさい——子どもたちにそう教える時の、説得力満点の決め台詞だったのです。

また、これは日本人の労働観とも深く結びついています。

手間をかけること、丁寧に仕事をすることを何よりも大切にする価値観が、この言葉の中にぎゅっと詰まっているのです。

まるで米一粒一粒に、作り手の気持ちがそっと込められているかのように。

現代の米作りは本当に88工程あるのか?

さて、ここで素朴な疑問が湧いてきます。

田植え機もコンバインもある便利な時代に、本当に88もの手間がかかっているのでしょうか?

昔は種まきから収穫まで全て手作業でした。

それが今では機械化が劇的に進歩しています。

これだけ効率化が進んだなら、手間も大幅に減っているはず……というのが現代人の常識的な期待でしょう。

ところが、どうやら現実はそう甘くないようです。

時代が進んでも、料理の手順を勝手に省略できないように、米作りの「やるべきこと」もそう簡単には減らせないのです。

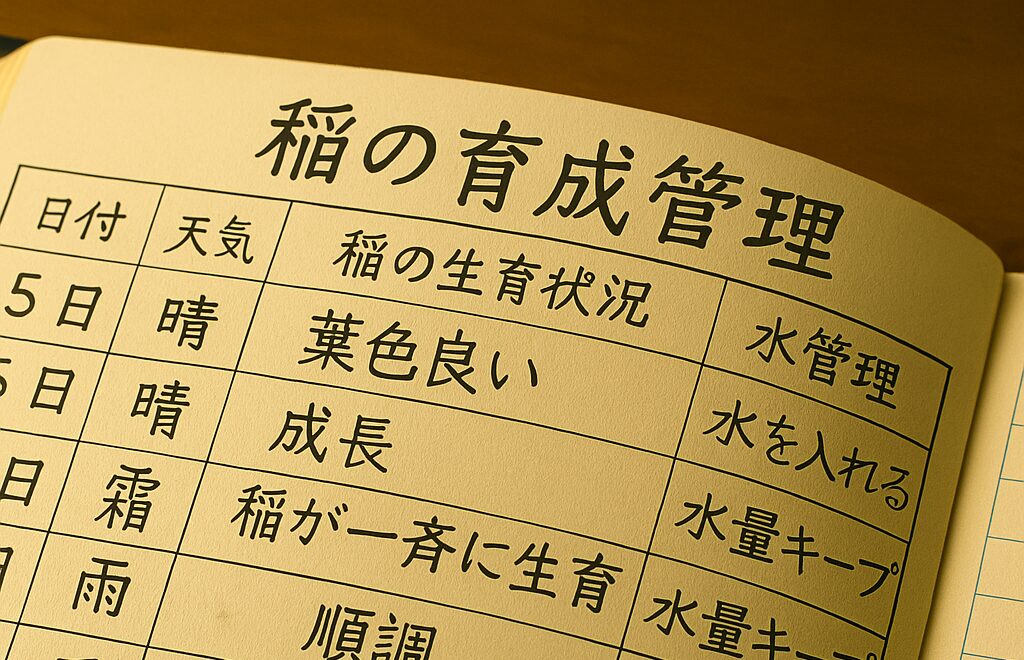

現代農家による「手間」の棚卸し

この疑問に答えてくれる興味深い検証があります。

新潟県糸魚川市の「あぐりいといがわ」が、自分たちの米作りにどれだけの工程があるのか、几帳面にも実際に数え上げてみたのです。

その結果は……なんと63工程。

さすがに伝説の88には一歩及びませんでしたが、それでも「えっ、そんなに?」と驚くほど多くの手間がかかっていることが判明しました。

具体的には、用水路清掃や野ネズミ駆除(まさかネズミ対策まで!)、田打ちや草刈り、稲刈りや乾燥、そして通年での機械メンテナンスなど、年間を通して息つく暇のない作業が続きます。

劇的に変わった労働時間、変わらない「愛情」

数字で見ると、機械化の効果は確かに劇的です。

100アールあたりの労働時間は、1949年の216時間から2010年には25時間へと、実に7分の1以下にまで短縮されました。

しかし、時間が短くなったからといって、農家の「気を揉む」時間が減ったわけではないようです。

苗の生育状況を毎日チェックし、水の管理に神経を尖らせ、天候を気にしながら作業のタイミングを計る。

こうした「愛情」をかける作業は、まるで子育てのように昔も今も変わらず続いています。

さらに、現代の米作りには新しい頭痛の種が加わっています。

精密機械の定期点検、獣害対策、気候変動への対応、環境配慮など、現代ならではの複雑さが山積みです。

機械化によって「体は楽」になったが、「心は忙しく」なった——これが現代農業のなんとも人間らしい現実なのです。

「88の手間」が現代に伝える意味

結局のところ、「88の手間」という言葉の真価は、正確に88工程あるかどうかという数字のつじつま合わせにあるのではなさそうです。

大切なのは、その言葉に込められた「たくさんの手間がかかる」という、変わらない本質なのです。

現代の検証で63工程だったとしても、それは依然として「えっ、そんなに?」と驚くほどの多さです。

近年、米価の上昇がニュースになることが増えました。

スーパーのレジで「また値上がりしてる…」とつぶやく私たちですが、その背景には、こうした農業従事者たちの見えない苦労があることを、果たしてどれだけ意識しているでしょうか。

「88の手間」という言葉を知ると、茶碗の中の米粒の見え方が少し変わります。

そこには、種もみの準備から始まって、田植え、草取り、水の管理、収穫、乾燥まで、数えきれない工程を経てきた小さな物語があります。

機械化が進んだ現代でも、美味しいお米を作るために必要な「手間」は、昔からの言い伝えどおりに、確かに存在し続けているのです。

参考文献・出典一覧

- あぐりいといがわ「米づくり 88の手間」あぐりいといがわ、2022年12月13日(2025年7月7日閲覧)

- 新潟産こしひかりHIBARI「お米という漢字の由来は八十八の手間からできている?実は知らないお米の作り方!」Famer Select、2022年5月24日(2025年7月7日閲覧)

- TOPCON STORY MEDIA「「米」の字には米づくりの苦労が表されていた!」TOPCON STORY MEDIA、2023年11月21日(2025年7月7日閲覧)

- こめさんブログ「「米」という漢字の歴史とは?語源や由来を紹介!」こめさんブログ、2022年3月29日(2025年7月7日閲覧)

- 夏目幸明「【米づくりの基本】検証!88の手間がかかるって本当ですか?――土作り編」こめペディア、2021年9月2日(2025年7月7日閲覧)