あなたの町は「まち」?それとも「ちょう」?

日本には、同じ漢字を使っているのに、読み方がまるで正反対に分かれる──そんな、少し意地悪な文字があります。

その代表が「町」という字です。

たとえば東京都内。

千代田区の「麹町(こうじまち)」のすぐ隣は「一番町(いちばんちょう)」や「二番町(にばんちょう)」で、

ほんの一歩、道を渡るだけで「まち」が「ちょう」に変わります。

大阪も事情は似ています。

中央区には「上汐町(うえしおまち)」や「上本町(うえほんまち)」がある一方で、

「生玉町(いくだまちょう)」や「鰻谷中之町(うなぎだになかのちょう)」のように、

同じ「町」の字でも読み方が入り混じっています。

わずかな距離で読み方が変わる──これでは転勤族も旅行者も、ましてや日本語を学ぶ外国人も戸惑うのは無理もありません。

それにしても、同じ「町」という字を使いながら、なぜ地域によって「まち」と読んだり「ちょう」と読んだりするのでしょうか。

この小さくて大きな謎を、ご一緒にひも解いてみましょう。

あなたが暮らす「町」にも、きっと意外な歴史が隠されているはずです。

まずは全体像から ──「ちょう」と「まち」の分布

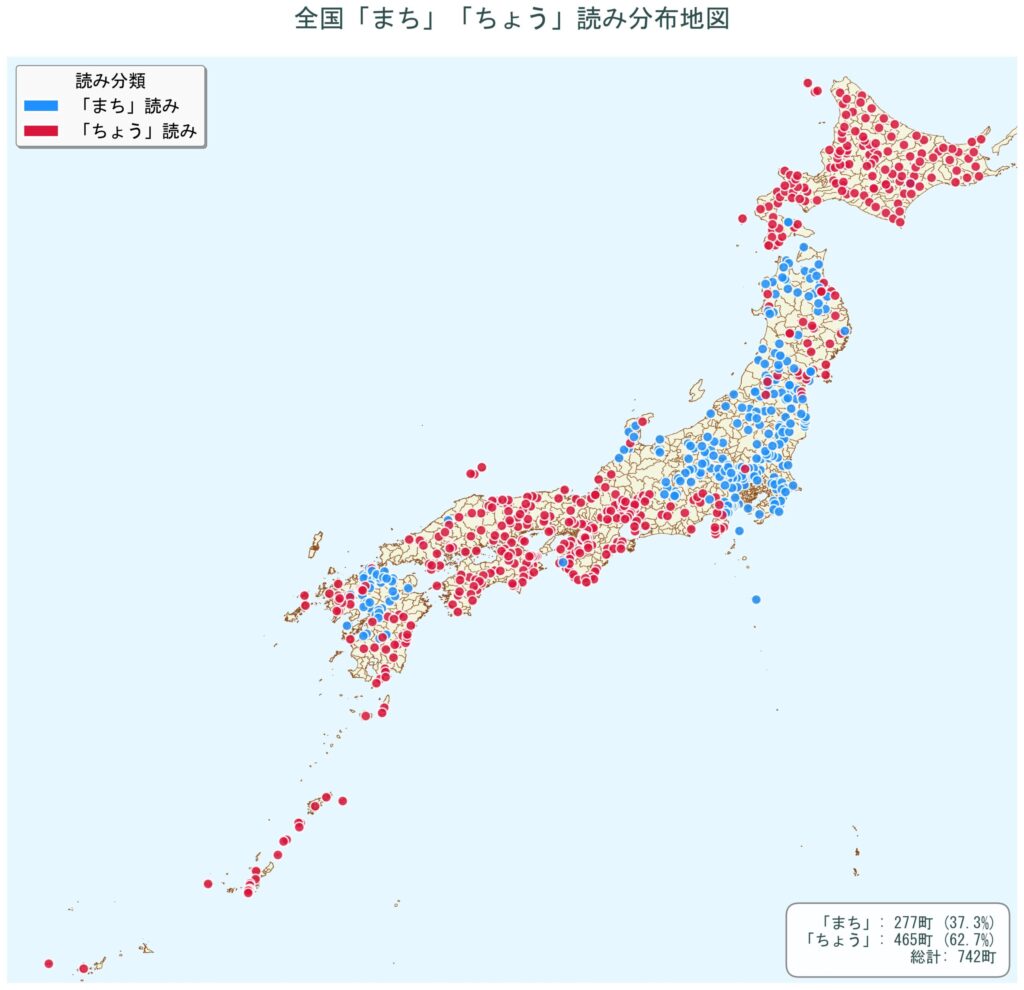

まずは、日本地図を広げてみましょう。

全国の「町」を「ちょう」と「まち」で色分けすると、不思議な模様が日本列島に浮かび上がります。

まるで列島そのものが「うちはこう読むぞ」と言わんばかりに、互いに主張し合っているようです。

地図を眺めていると、「町」の読み方には確かに地域ごとのクセがあると分かります。

きれいに整理されているわけではありませんが、完全に混沌というわけでもない。

そこには、日本らしい──「決めたはずなのに、例外が好き」──そんなお国柄がにじんでいるようです。

「ちょう」が多い地域

まず目を引くのは、西日本と北海道における「ちょう」読みの多さです。

北海道では、なんと129町のうち128町が「ちょう」。

一度決めたら一斉に徹底するあたり、北の大地らしい潔さを感じさせます。

西日本でも、東海、近畿、中国、四国、沖縄といった地域が「ちょう」派であり、

色分け地図でも、その勢いがしっかりと現れています。

もちろん例外はありますが、西日本と北海道では「ちょう」が主役と言っても言い過ぎではなさそうです。

「まち」が多い地域

一方で、「まち」と読む地域も少なくありません。

東日本では全体的に「まち」読みが優勢で、特に関東や北陸では「まち」訓読みが多いことが分かります。

九州はというと、「まち」と「ちょう」が入り混じっていて一筋縄ではいかない複雑さがありますが、福岡県では「まち」が多く、大分県ではすべて「まち」と読むのが特徴です。

例外はあるものの、東日本・北陸・九州では「まち」が主役と言ってよさそうです。

読み方を決める「ルール」はあるのか?

では、この読み方は何を基準に決まっているのでしょうか。

地名の専門家に尋ねると、返ってくる答えは決まってこうです。

「明確なルールはない」と。

どうやら「町」の読み方には、数学の定理のように、一度決まれば揺るがない法則があるわけではないようです。

それでも歴史をさかのぼり、各地の事例を丹念に拾い集めていくと、いくつかのパターンらしきものが見えてきます。

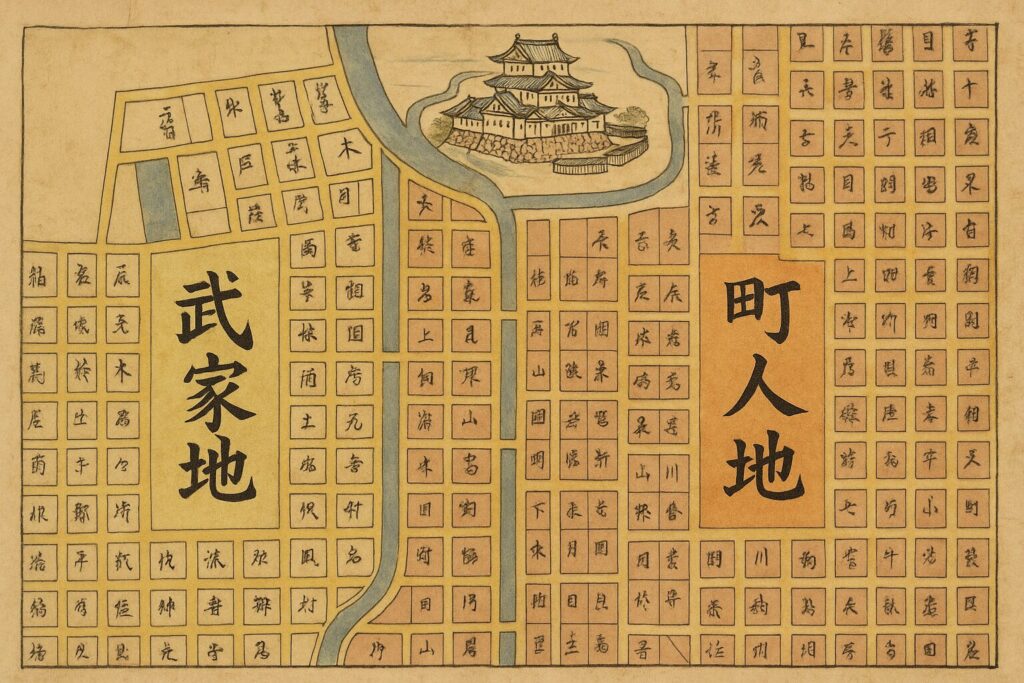

江戸幕府が打ち出した方向性 ── 武家地=「まち」町人地=「ちょう」

「町」という字は、もともとは「ちょう」と読まれていました。

これは中国文化の影響を受けた音読みに由来し、当初は田んぼや農地の境界を示す言葉だったのです。

やがて時代が進むと、この字は都市の中心部や賑わいを表すようになり、

そこに「まち」という訓読みが当てられるようになりました。

こうした経緯から、「まち」には、昔からどこか「ちょう」より格上という響きが漂っていたのかもしれません。

江戸時代に入ると、幕府の方針で都市は武家の世界と町人の世界とにきっちり分けられました。

武家地に名付けられた地名は「まち」と読まれることが多く、

一方、町人や商人、職人が集まる「町人地」では「ちょう」と呼ばれる傾向が強まりました。

たとえば、麹町(こうじまち)は、江戸時代に武家屋敷が並んでいたため「まち」と呼ばれるようになりました。

また、アメ横で知られる御徒町(おかちまち)は、将軍の警護を務めた「御徒(おかち)」という下級武士たちが住んだ長屋が由来で、こちらも「まち」です。

一方、町人たちが多く住んでいた大伝馬町、小伝馬町、人形町、茅場町などはすべて「ちょう」と呼ばれる町人地。

こうした武家地=「まち」、町人地=「ちょう」という読み分けの方針は、江戸幕府から全国の藩にも伝わりました。

しかし、全国的に徹底されるほど、その影響が強かったわけではありません。

たとえば、関東では「まち」の方が格上とされ、多くの藩が「ちょう」は使わず「まち」に統一しました。

大阪は少し事情が異なります。

江戸のように武士が多く住んでいなかったため、武家地と町人地で読みを分ける習慣はなく、江戸時代から「町」を「まち」と読む町名が多くありました。

1842年刊の『大坂町鑑』では、およそ600の町名のうち約3分の2が「まち」読みで、「ちょう」には主に「丁」の字が当てられています。

理由は定かではありませんが、当時から両者が区別されていたことが分かります。

とはいえ、江戸幕府の統制は、江戸の町中でさえ例外だらけでした。

冒頭でも触れたように、麹町のすぐ隣にある「番町」は「ばんちょう」と読みます。

ここは元々武家地ですから「ばんまち」となりそうですが、実際には「ばんちょう」。

おそらく、そこにはまた別の歴史的な事情が潜んでいるのでしょう。

こうして見ると、江戸幕府が武家地を「まち」、町人地を「ちょう」と読み分けるという方針を打ち出したものの、

その強制力は絶対ではありませんでした。

それでも江戸時代が、「町」の読み方を大きく二つに分ける分岐点だったことは確かです。

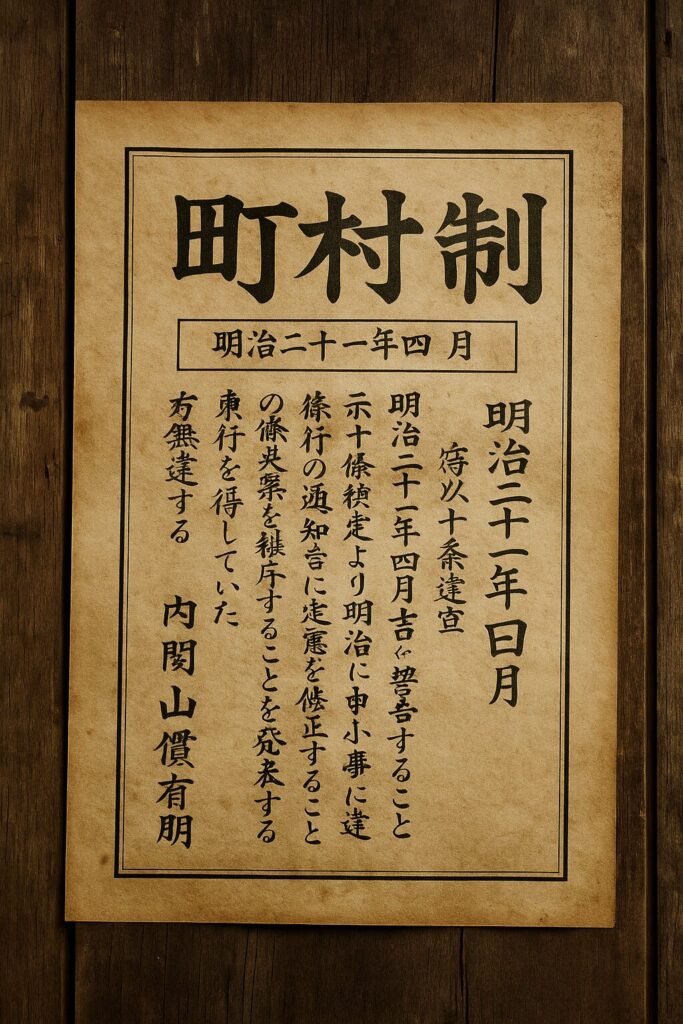

明治政府が打ち出した方向性 ── 新たな町は「ちょう」と読む

時代はさらに明治へと移ります。

明治政府は近代国家の建設を進める中で「町村制」を整備しました。

古くから存在する地名は「まち」と呼ばれることが多かったものの、

新たに編成された町の公式な読み方には「ちょう」が採用されます。

おそらく「もう江戸時代とは違う」という、新政府の意思の表れでもあったのでしょう。

たとえば、北海道。

冒頭で触れたように、129町のほとんどが「ちょう」読みなのは、町の大部分が明治以降に誕生したからです。

戦後の再編成で「ちょう」読みはさらにひろがる

戦後はどうだったのでしょうか。

町の呼び方が見直されるのは、多くの場合、市町村合併など行政区画の再編成が行われるときです。

戦後には、昭和の大合併、そして平成の大合併という二度の大きな再編がありました。

その際、公式に採用される読み方は「ちょう」でした。

こうして「ちょう」という読み方は、さらに日本各地へと広がっていったのです。

とはいえ「ちょう」が一方的に押し付けられたわけでもありません。

周辺地域との調和や語呂の良さが、読み方を決める大きな要素となることもありました。

たとえば、石川県の能登町。

平成の大合併で、能都町(のとまち)、内浦町(うちうらまち)、柳田村が合併し、新しい「能登町」が生まれました。

「のとまち」と読むのかと思いきや、選ばれたのは「のとちょう」。

「まち」と「まち」が合併して「ちょう」になるという、少々珍しい現象です。

いくつか理由はあるようですが、能登町に与えられた新しい読み方は、平成の大合併という新たな出発の象徴として適切だったのでしょう。

「まち」と「ちょう」-あなたの町に刻まれた物語

「町」の読み方に包括的なルールはありません。

・古くから土地に根づいた呼び方への愛着。

・江戸幕府が打ち出した、武家地は「まち」、町人地は「ちょう」というおおまかな区分。

・そして、明治から戦後にかけての行政再編で、新しい町名に多く採用された「ちょう」という流れ。

こうしたさまざまな要素が折り重なり、色分け地図で目にした「まち」と「ちょう」という不思議な模様を形作ってきたのです。

それにしても、地名というものは、単なる行政の事情や制度上の区分だけでは語りきれないように思います。

まるで長い年月を刻んだ古い木の年輪のように、

その一つひとつに先人たちの選択や、その土地の誇り、時には少しばかりの役所の都合までが刻まれているのでしょう。

では、あなたが住む「町」は「まち」でしょうか。 それとも「ちょう」でしょうか。

郷土史をひもとき、自分の町に刻まれた物語を探してみるのも、きっと楽しい時間になるはずです。

たかが読み方、されど読み方。

その小さな違いを知ることが、自分の町をこれまで以上に特別なものと感じさせてくれるかもしれません。

参考文献・出典一覧

- アブレイズ編集部「「まち」か「ちょう」か?日本の町名に隠された地域性」アブレイズ、2024年6月29日(2025年7月9日閲覧)

- サライ.jp編集部「あなたが住んでいる町はどっち? 知ってますか?「ちょう」と「まち」の違い【ビジュアルでわかる日本|データに隠された真実】」サライ.jp(小学館)、(2025年7月9日閲覧)

- ユースク編集部「【町】読み方は「ちょう」「まち」どっち?」中日新聞、(2025年7月9日閲覧)

- 日本経済新聞編集部「大阪の町名は「まち」読みが多い? 地名守った商人魂」日本経済新聞、2014年3月23日(2025年7月9日閲覧)

- ウィキペディア編集者「町」ウィキペディア(Wikipedia)、(2025年7月9日閲覧)

- 大江戸歴史散歩を楽しむ会「町(まち)と町(ちょう)の呼称」エキサイトブログ、(2025年7月9日閲覧)

- 株式会社東京地図研究社「【#東京地図LT】「○○町」”まち”・”ちょう”どっち??」note、2024年1月19日(2025年7月9日閲覧)

- 総務省「全国地方公共団体コード 令和6年1月1日更新版」総務省、(2025年7月9日閲覧)

- TOKYO RENT編集部「【麹町・番町】地名で読む街の歴史」TOKYO RENT、2007年1月22日(2025年7月9日閲覧)

- ウィキペディア編集者「番町」ウィキペディア(Wikipedia)、(2025年7月9日閲覧)