7年9ヶ月続いた黒潮大蛇行、ついに終息

2017年8月に始まった黒潮大蛇行が、ついに幕を下ろしました。

海上保安庁と気象庁は2025年8月29日、この大蛇行が同年4月に終息していたと正式に発表しました。

その期間、実に 7年9ヶ月 ── 観測史上最長の記録です。

それにしても、この「黒潮大蛇行」という現象。

ニュースで耳にしても「結局それって何?」と首をかしげる方が多いのではないでしょうか。

黒潮がちょっと蛇行したくらいで、なぜ漁師も研究者も大騒ぎするのか?

そもそも、大蛇行とはどんな現象で、何が原因で起きるのか?

また、今回の大蛇行はなぜ観測史上最長記録を更新するほど長く続いたのか?

では、その仕組みと私たちへの影響について、順を追ってたどってみましょう。

まずは「黒潮」から

世界最強クラスの暖流

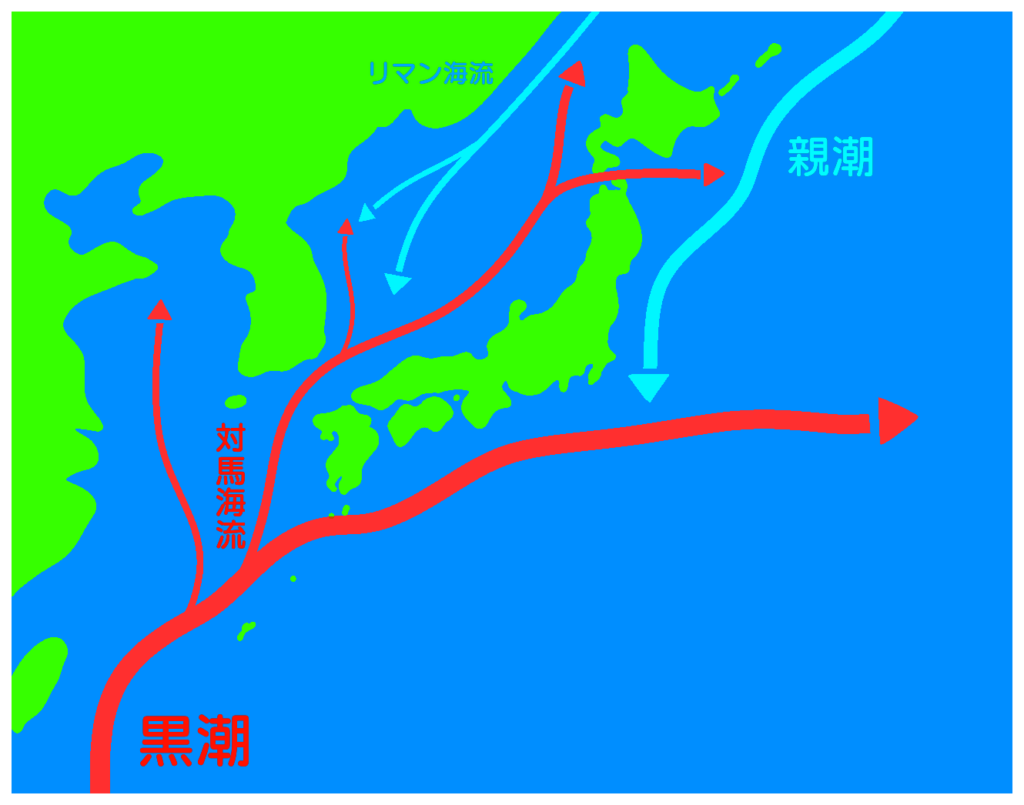

黒潮はフィリピン東方の海で生まれ、台湾の東をかすめるように北上し、沖縄から九州・四国の南岸を通り、やがて房総半島の沖で日本列島を離れて太平洋へと広がっていく海流です。

その流れの幅はおよそ100キロ、深さは1,000メートル。

流速は毎秒2メートル以上で、オリンピック選手が必死に泳いでも逆らえません。

そして運ぶ水の量は、アマゾン川の100倍とも200倍とも。

黒潮はまさに「海の温厚な巨人」と呼ぶのにふさわしいでしょう。

黒潮の名前の由来

名前の由来は「潮が黒く見える」から。

もっとも、濁って黒いわけではありません。

黒潮の水は栄養分が乏しいため、プランクトンが育ちにくく、透明度が高いため、深い青が黒のように見えるのです。

一方、北から流れ込む親潮は、栄養分に富みプランクトンも多いため、水が白っぽく濁って見えます。

両者は太平洋の広い範囲で出会い、東北沖から北海道沖にかけて混じり合います。

海の色だけで、二つの潮がまったく異なる性格を持っていることがわかります。

黒潮がもたらす力

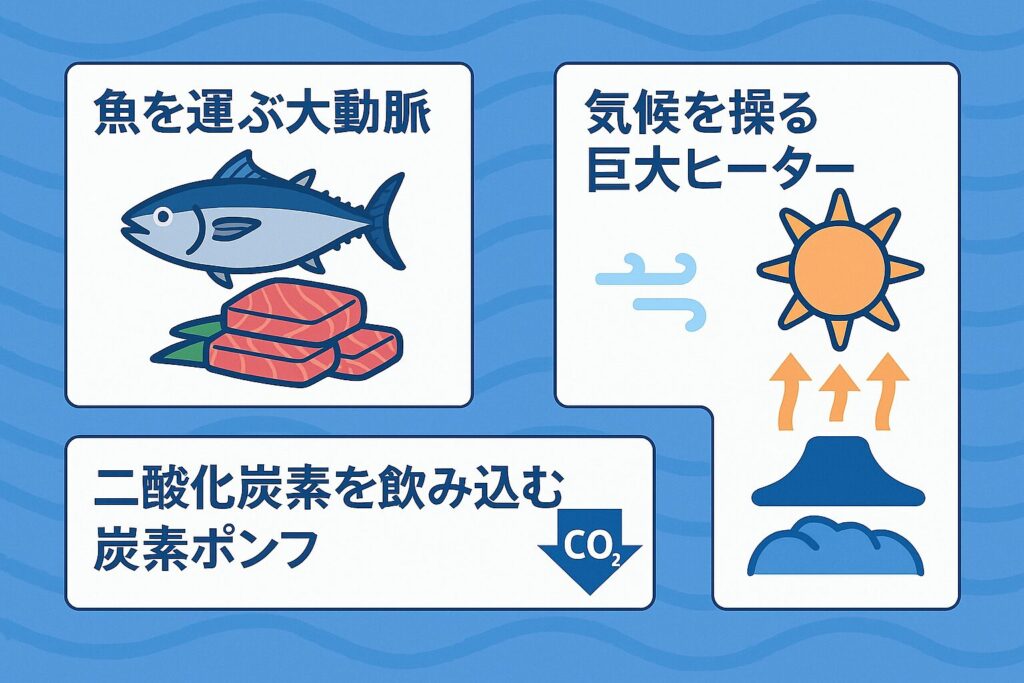

1.魚を運ぶ大動脈

黒潮は南から北へと魚を運ぶ「海の大動脈」です。

カツオやマグロはもちろん、卵や幼生までも流れに乗ってやってきます。

もし黒潮がなければ、日本近海は今ほど豊かな漁場にはならず、食卓からマグロの刺身が消えていたかもしれません。

2. 気候を操る巨大ヒーター

黒潮の暖かい海面は、まるで巨大な加湿器兼ヒーターのように、熱と水蒸気を大気に送り込みます。

そのせいで関東の夏は蒸し暑く、冬は南岸低気圧の進路を変えて雪を降らせることもあります。

日々の天気を決めるのは低気圧や前線ですが、それらに温度と湿度を提供しているのは黒潮なのです。

3. 二酸化炭素を飲み込む炭素ポンプ

冬になると黒潮の海水は冷やされ、重くなって深海へと沈み込みます。

そのとき大気から吸収した二酸化炭素も一緒に深く沈められ、地球温暖化の進行を和らげる働きをしています。

つまり黒潮は、漁師にとっての恵みであると同時に、人類にとっての「気候の番人」でもあるのです。

この三つの力 ── 漁場を支える血流、天気を動かすヒーター、そして地球を守る炭素ポンプ。

黒潮は、私たちの暮らしに恵みをもたらす「母なる流れ」なのです。

黒潮大蛇行とは?なぜ起こる?そして、どうしてこんなに長く?

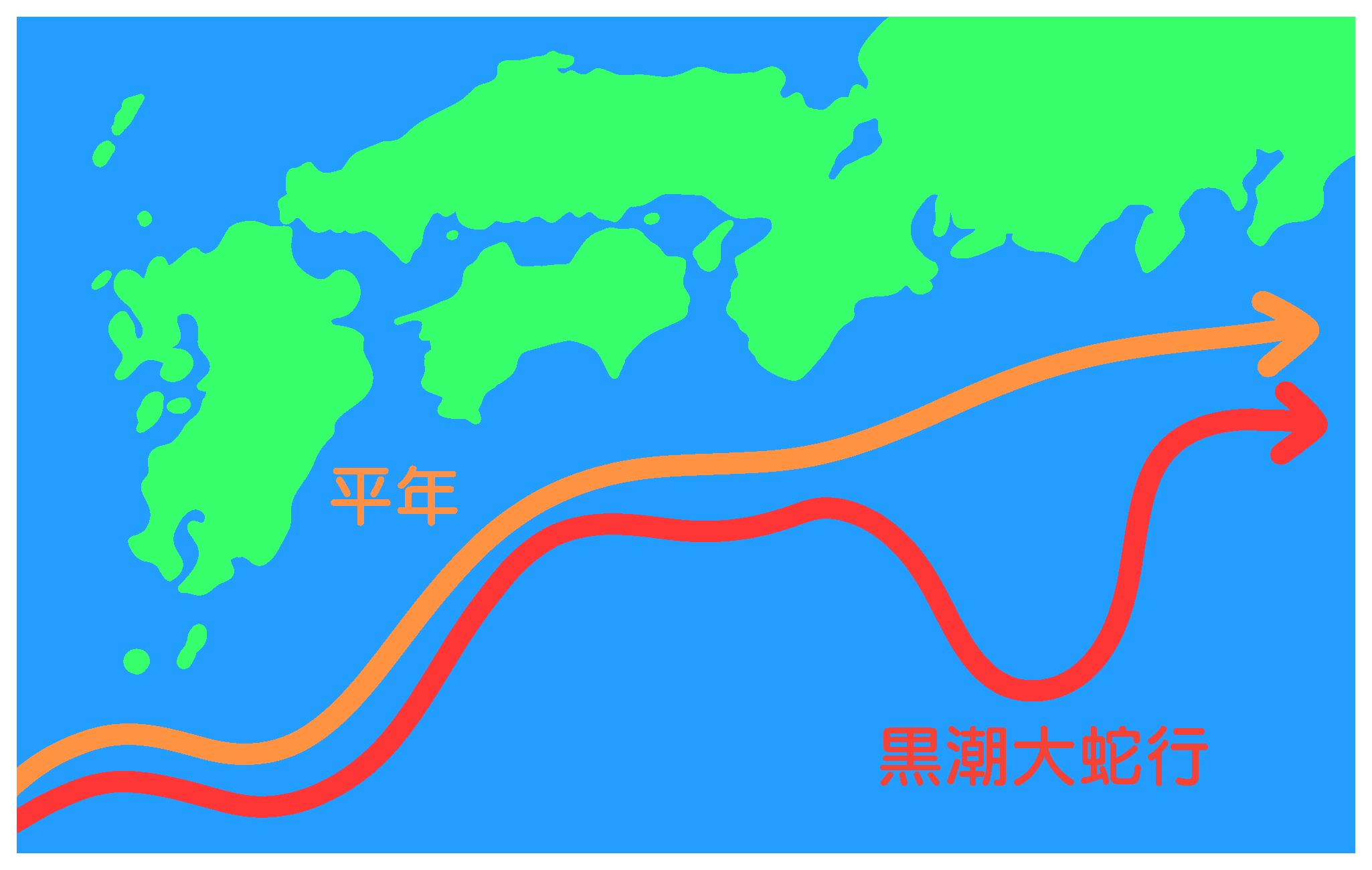

黒潮大蛇行とは、紀伊半島沖で黒潮が岸から大きく離れ、南へと蛇行する流れのことを指します。

普段は日本列島に沿ってすなおに流れる黒潮が、ある日突然に気分を変えたかのように、大きく沖へ膨らむ ── これが黒潮大蛇行です。

仕組みを一言で説明すれば、「黒潮という大河」と「海の中の巨大な台風(渦)」が、紀伊半島沖で四つ相撲をし、がっぷり四つに組んでいるような状態です。

黒潮と渦との四つ相撲 ── 冷水渦という強敵

黒潮は、太平洋を東へと突き進む巨大な川のような流れです。

一方で、海の中には「渦」と呼ばれる回転流があり、とりわけ冷水渦は「西へ西へ」と進もうとする性質を持っています。

この二者が出会うと、まるで土俵の真ん中でがっぷり四つに組んだ力士のような状態になります。

黒潮は「東へ行くぞ」と押し、冷水渦は「私は西だ」と踏ん張る。

どちらも譲らない四つ相撲。

通常なら黒潮の力が勝ち、渦を押し流してしまいます。

何しろ黒潮は、海の中では横綱なのです。

しかしその力が弱まると、冷水渦がその場に居座り続け、黒潮はそれを避けるしかなくなります。

結果として、流れは南に大きく迂回する ── これが黒潮大蛇行となるのです。

なぜ7年9ヶ月も続いたのか

黒潮大蛇行そのものは、決して珍しい現象ではありません。

1975年、1981年、1986年、1989年、2004年と、これまでも繰り返し発生してきました。

ただし、その持続期間はせいぜい1~2年、最も長くても4年8ヶ月にとどまっていました。

ところが、今回の大蛇行はなんと7年9ヶ月。

小学校に入学した子どもが高校受験を迎えるほどの年月にわたり続いたのです。

いったいなぜ、冷水渦はこれほど長く居座り続けたのでしょうか。

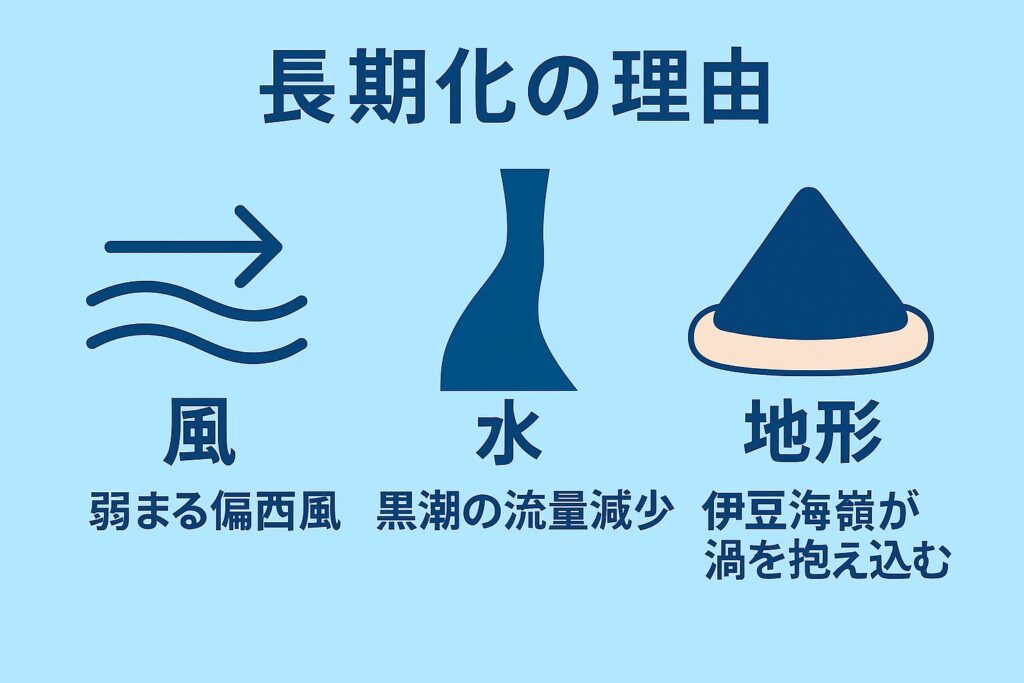

第一の理由は、偏西風の弱まりです。

地球温暖化の影響で太平洋上の風の流れが変化し、黒潮を東へ押し流す力が弱くなってしまいました。

第二の理由は、黒潮そのものの流量減少です。

本来ならアマゾン川の100倍以上の水を運ぶはずの大河が、この期間は「やや渇水気味」でした。

そして第三の理由が、伊豆海嶺という海底の山脈です。

大蛇行の蛇行部分がこの山脈の西側にすっぽり収まり、八丈島の北の「抜け道」を通ることで安定してしまいました。

本来なら横綱が挑戦者を押し流すはずでした。

ところが温暖化で力が弱り、土俵中央でがっぷり四つに組んだまま動けない。

さらに伊豆海嶺が座布団を敷いて冷水渦を迎え入れたことで、渦はそこに腰を据えてしまい、異例の長期戦になってしまったのです。

私たちにはどんな影響がある?

黒潮は私たちの「母なる流れ」です。

ここに異変が起きると、その余波は魚の値段から東京の雪まで、意外なほど身近に響いてきます。

漁業への影響

黒潮の流れが逸れると、カツオやマグロなどの回遊魚の漁場が南下し、漁師は余計な燃料を使って追いかけることになります。

魚はいるのに食卓の刺身が高くなる。

そんな皮肉が現実に起こります。

また、沿岸のシラスやイカナゴは不漁が続き、海藻(ワカメやヒジキなど)の生育も阻害されます。

これによりアワビやサザエの漁にも影響が及びます。

さらにサンゴの大量死や、東京湾でのクジラの出没など、海の生態系全体に波紋が広がっていきます。

気象への影響

黒潮の大蛇行は、天気にもはっきりと影響します。

たとえば冬。

本来なら東京に雪が降ることは、それほど多くありません。

南から低気圧(南岸低気圧)がやって来ても、ふだんは黒潮の暖かさのおかげで「雨」で終わることが多いのです。

ところが大蛇行のときは、黒潮が沖に離れて沿岸の海が冷たくなります。

その結果、同じ南岸低気圧でも東京の空気が冷やされて、雨ではなく雪になりやすいのです。

実際に調べてみると、1968年から2007年までの約40年間で ──

- 黒潮がまっすぐ流れていたとき → 東京で大雪になった例はゼロ。

- 黒潮が大蛇行していたとき → 南岸低気圧58回のうち12回も雪になった。

一方で夏は、黒潮が沿岸に近づいて大量の水蒸気を大気に送り込みます。

関東はジメジメと蒸し暑くなり、台風のときには高潮や高波のリスクも高まります。

去った大蛇行、残された課題

黒潮と渦のせめぎ合いは、人間の思惑などおかまいなしに繰り返されます。

漁師がため息をつこうと、研究者が最新のスーパーコンピュータで挑もうと、海は気まぐれに筆を走らせ、自らの「大蛇行」を描いていきます。

今回の大蛇行は、ひとまず幕を閉じました。

けれども「海の温厚な巨人」は、ただ眠りについただけです。

次の目覚めが10年後か、もっと早いのか。

それは誰にも分かりません。

しかも今回の長期化には、「地球温暖化」という新しい要因が関わっていたと指摘されています。

自然はもはや、昔のままの自然ではなくなりつつあります。

この変化の時代に、私たちはどう生きていけばよいのでしょうか。

変化を自分ゴトとして受けとめ、覚悟を持つこと。

省エネや3Rを意識した日々の行動を積み重ね、周囲に語りかけて共感を広げ、社会を動かす選択につなげていくこと。

さらにできることがあるでしょうか?

参考文献・出典一覧

- 保坂直紀「黒潮の蛇行が発生する仕組みが分かってきた」サイエンスポータル(科学技術振興機構)、2017年10月16日(2025年8月29日閲覧)

- Beyond Our Planet編集部「黒潮大蛇行とは?気候などへの影響についても解説」NTT宇宙環境エネルギー研究所、2024年11月8日(2025年8月29日閲覧)

- ウェザーニュース編集部「過去最長・7年継続の「黒潮大蛇行」が終息か? 漁業や気象への影響は」ウェザーニュース、2025年5月22日(2025年8月29日閲覧)

- JAMSTEC BASE編集部「黒潮大蛇行が観測史上最長期間に」海洋研究開発機構 JAMSTEC BASE、2022年3月31日(2025年8月29日閲覧)

- 美山透「黒潮大蛇行の歴史」海洋研究開発機構 JAMSTEC「黒潮親潮ウォッチ」、2018年6月20日(2025年8月29日閲覧)

- 美山透「今後の黒潮: 考えられる4つのシナリオ」海洋研究開発機構 JAMSTEC「黒潮親潮ウォッチ」、2025年5月16日(2025年8月29日閲覧)

- 美山透「黒潮の位置は天気にも影響を与えるの?」海洋研究開発機構 JAMSTEC「黒潮親潮ウォッチ」、2015年2月20日(2025年8月29日閲覧)

- 海上保安庁「黒潮大蛇行の終息について~過去最長の7年9か月継続~」海上保安庁、2025年8月25日(2025年8月29日閲覧)