コシヒカリ ― 日本のブランド米の絶対王者

「コシヒカリ」という名前を聞いたことがない人がいるなら、これまでどこで暮らしてきたのか、むしろ聞いてみたくなるほどです。

それほど、このお米は日本で圧倒的に知られた存在です。

農林水産省に登録されている、うるち米(食用米)の品種は全部で934種もあります。

その中で、令和5年度の作付面積トップを誇るのが、ほかならぬコシヒカリです。

シェアは実に33.1%。

2位のひとめぼれは8.3%、3位のヒノヒカリは7.4%と続きますが、その差は歴然としています。

全国の田んぼのおよそ3分の1で、コシヒカリが育てられているのです。

しかも、この王座に就いてから、すでに40年以上が経ちます。

1979年にトップの座を奪って以来、一度もその座を譲ったことがありません。

まるで引退を知らない横綱のようです。

しかし、コシヒカリが最初から王者だったわけではありません。

では、なぜ数あるブランド米の中で、コシヒカリだけがこれほどの覇者となったのでしょうか。

その「絶対王者」の座を手にするまでには、いくつもの波乱と試練がありました。

これから、その物語をひもといていきましょう。

絶対王者が生まれるまで

「王者」と呼ばれるものには、生まれた瞬間から王冠をかぶる者もいれば、泥だらけの修羅場をくぐり抜けてようやく王位にたどり着く者もいます。

コシヒカリは、間違いなく後者でした。

生みの親 ― 新潟県

その物語が幕を開けたのは、終戦直前の1944年。

舞台は、新潟県農事試験場でした。

戦争の激しさが増す中でも、「日本人の食を守る」という農業者たちの献身は、決して衰えることがありませんでした。

当時、試験場の主任を務めていたのが、高橋浩之氏です。

彼が目をつけたのは、二つの品種でした。

「農林22号」。いもち病に強く、籾(もみ)の色も美しい。

そして「農林1号」。収量が多いうえに味も良く、当時の主力品種でした。

この二つを掛け合わせれば、病気に強く、しかもおいしい、まさに夢の米ができる――高橋主任はそう確信していました。

しかし、現実は過酷でした。

戦況はさらに悪化し、試験場の同僚たちは次々と戦地へ送られます。

残された高橋主任は、ただひとり研究を続けました。

ところが、1945年には長岡が空襲を受け、高橋主任の宿舎までが炎に包まれます。

戦争が終わるまで、研究は完全に中断を余儀なくされました。

そして、ようやく戦後の1946年。

研究は再開され、ついに雑種第一代目の播種(はしゅ)にこぎつけます。

育ての親 ― 福井県

1948年。

コシヒカリの雑種第三代目は、新潟を離れ、福井県へと「里子」に出されました。

けれど、そこでもまた試練が待っていました。

その年、福井を大地震が襲います。

試験場も被害を受け、多くの系統が試験中止を余儀なくされました。

ところが、不思議なことに、新潟から預かった「里子」だけは、奇跡的に無事だったのです。

こうして研究は、辛うじて続行されました。

その結果、1953年。

この稲は「越南17号」という名前を授かります。

しかし、順風満帆とはいきませんでした。

同年から始まった20府県での適応性試験で、結果は散々です。

この稲は背が高すぎて、風が吹けばすぐ倒れます。

しかも、いもち病にはまったく弱い。

いもち病とは、稲に発生する重大な病気で、特に東北地方の太平洋側や山裾で発生しやすい厄介なものです。

農林省は首を横に振りました。

福井県も、奨励品種として採用する決断ができませんでした。

当時は、とにかく「たくさん獲れる米」が正義の時代。

味など二の次で、まずは腹を満たすことが最優先でした。

ここで関係者が諦めていたなら、後に「絶対王者」と呼ばれるコシヒカリは、この世に誕生しなかったに違いありません。

あきらめなかった「生みの親」と「育ての親」

しかし、福井も新潟も諦めませんでした。

1994年10月5日の農業共済新聞で、西尾俊彦氏はこう表現しています。

「音楽だけは並外れて成績がよいが、国語・数学などの主要科目はさっぱりで、どこかひ弱に見える天才児にコシヒカリは似ていた。」

まさに言い得て妙です。

福井県の試験場に所属し、コシヒカリ育成の中心人物といわれたのが石墨慶一郎氏でした。

彼は、この稲の特性をしっかりと見抜いていました。

倒れても、また立ち上がるかのような強い生命力。

そして、米の味、香り、色、そのすべてが並外れている。

石墨氏は、この可能性に賭け、育種作業を続けました。

福井のこうした粘り強い姿勢を目にして、新潟県も再び動きます。

当時、新潟県農業試験場長を務めていた杉谷文之氏は、こう語っています。

「栽培法でカバーできる欠点は、致命的な欠陥ではない。」

この言葉が原動力となり、1955年。

新潟県は全国に先駆けて、この品種を奨励品種に選びました。

「たくさん獲れるより、おいしいほうがいいじゃないか。」

福井県と新潟県のこの決断は、当時としては革命的なものでした。

「産みの親」と「育ての親」が手を取り合ったことで、物語は大きく前進します。

ついに品種登録 ― コシヒカリの誕生

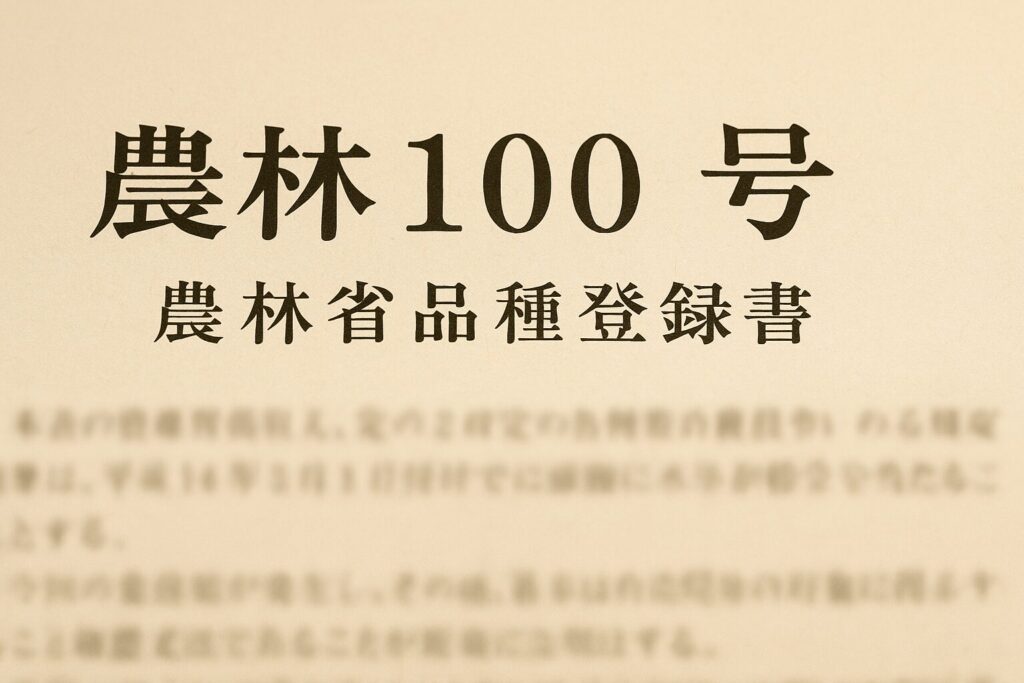

1956年、ついにコシヒカリは「農林100号」という名で正式に登録されました。

コシヒカリというブランド名の名付け親は福井県です。

その名には、「越の国に光り輝け」という願いが込められていました。

越前(福井)と越後(新潟)は、いずれも「越の国」と呼ばれる土地です。

この二つの地域への想いが、その名に重ねられていたのです。

日本の米づくりに、新たな王者候補が誕生した瞬間でした。

コシヒカリの快進撃 ― おいしいお米の代名詞へ

こうして、世に出たコシヒカリ。

ここで思わぬ追い風が吹きます。

まず、栃木県で冷水に強いという特性が確認されました。

この強みが、北関東や千葉県の早植・早期栽培地帯での普及を後押しすることになります。

また、稲は倒れやすいものの、高温多湿の環境で収穫がしやすいという特性もありました。

この利点が評価され、西日本にも栽培が広がっていきます。

しかし、何よりコシヒカリの最大の武器は、そのおいしさにありました。

甘みが強く、粘りがあり、香りが立つ。

炊き上がりは白く輝き、冷めてもなお旨い。

その姿は、まるで一杯の白米が放つ芸術作品のようです。

こうした特性は、消費者の心を掴みました。

「おいしいお米」を求める時代の空気が、確実に追い風となったのです。

一方で、農業技術者たちも奮闘を続けました。

倒伏を防ぐための栽培法が研究され、いもち病に強い「コシヒカリBL」という改良型も生まれます。

まさに、現場の知恵と技術が絶えず注ぎ込まれた歴史でした。

こうしてコシヒカリは、北から南まで日本各地へと広がっていきます。

その過程でも、「生みの親」と「育ての親」が果たした役割は、決して小さくありませんでした。

首都圏では「コシヒカリと言えば新潟」。

関西では「最高ランクのコシヒカリは福井」。

それぞれの地域が、王者の物語を語り継いでいったのです。

そして、1979年。

コシヒカリは、それまで作付面積トップを誇っていた「日本晴」をついに追い抜きました。

今では、北海道・青森・沖縄を除く全国でコシヒカリが作られています。

そのトップの座を、40年以上守り続けてきました。

しかし、コシヒカリは決して、自分ひとりが王者でいることに満足する米ではありませんでした。

数々のブランド米を生み出し、日本人にとって「おいしいお米」の基準を示し続けたのです。

絶対王者であると同時に、日本の米文化の裾野を広げ、豊かさを支え続ける立役者。

それが、コシヒカリというお米が選択した生きる道でした。

倒れても、また立ち上がる稲のように

コシヒカリの歩みは、最初から順風満帆だったわけではありません。

倒れやすく、病気にも弱い。

当時の常識からすれば、そんな品種に未来はないと誰もが思っていました。

けれど、そこに希望を見た人たちがいました。

倒れてもなお立ち上がろうとする稲の姿に、可能性を感じた人がいたのです。

味の良さに賭ける勇気を持つ人たちがいました。

彼らは、数字だけでは測れない価値を信じていました。

そうした信念と努力の積み重ねが、コシヒカリを全国の田んぼに広げ、「おいしいお米」の代名詞へと押し上げました。

その結果コシヒカリは、越の国だけでなく、日本全国を照らす太陽となったのです。

コシヒカリの物語は、私たちに多くのことを教えてくれます。

技術への情熱が、道を切り開くこと。

信念を曲げないことの尊さ。

そして、不利を覆す力は、最後まであきらめない心にこそ宿るのだということを。

それは、風に倒されてもなお、再び空へ向かって伸びようとする稲の姿と、どこか重なるものがあります。

参考文献・出典一覧

- コシヒカリ(Wikipedia)(2025年7月2日閲覧)

- 品種登録ホームページ(農林水産省)(2025年7月2日閲覧)

- 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「連携プレーが生み出したコシヒカリの奇跡(1)空襲下での誕生 石墨慶一郎らが試験」(2025年7月2日閲覧)

- 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「連携プレーが生み出したコシヒカリの奇跡(2)杉谷文之場長の決断~栽培技術により欠点克服~」(2025年7月2日閲覧)

- 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構「令和5年産 水稲の品種別作付動向について」(2025年7月2日閲覧)

- 一般社団法人 日本穀物検定協会「米の食味ランキングの概要」(2025年7月2日閲覧)

- 「コシヒカリ」ってどんなお米? 特徴や産地のおすすめは?【お米の銘柄紹介】(SMART AGRI、2021年5月27日)(2025年7月2日閲覧)

- 最も多く栽培されているコシヒカリってどんなお米?特徴を解説(ごはん彩々)(2025年7月2日閲覧)

- 日本お米紀行 第一回 コシヒカリ誕生秘話(ごはん彩々)(2025年7月2日閲覧)

- コシヒカリの歴史とは?全国作付トップ「お米の王様」の誕生と普及(ごはん彩々)(2025年7月2日閲覧)