鰹か、昆布か ── 日本の東西で異なる「だし」のルーツを探る

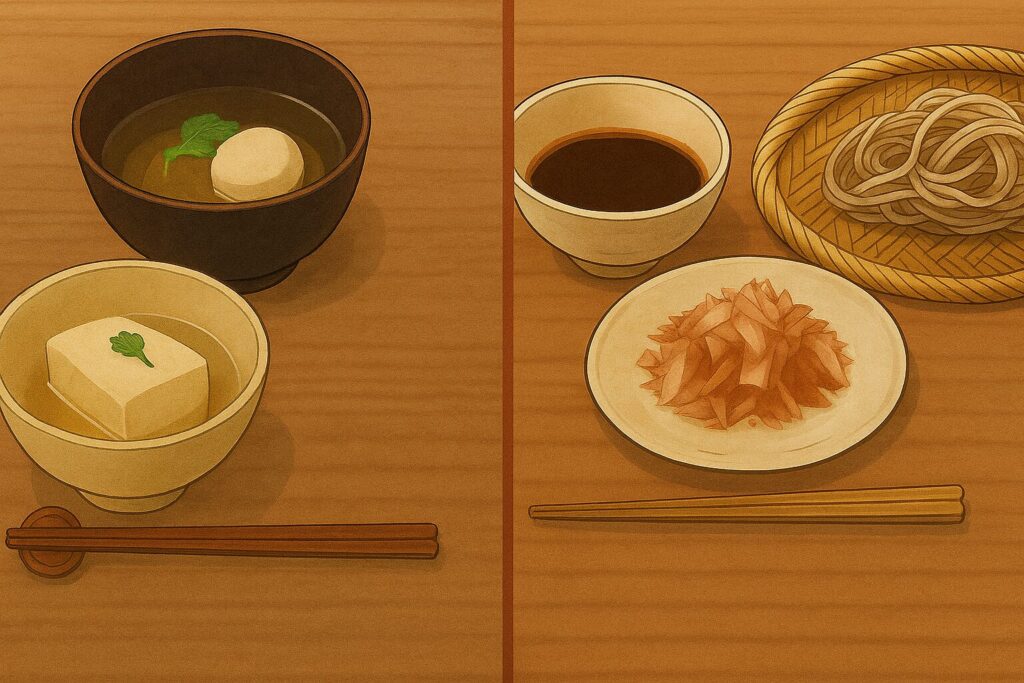

東京の人が大阪で味噌汁を飲むと、こう思うでしょう。

「あれ?ちょっと薄い?」

逆に大阪の人が東京でうどんをすすれば、

「なんでこんなに色が濃いの?」と首をかしげるかもしれません。

──だしが違うのです。

「関東は鰹だし、関西は昆布だし」。

きっと、そんな言葉を耳にしたことがあるでしょう。

実際、うどんのつゆや味噌汁、煮物の味付けに至るまで、東と西ではだしの取り方に明確な違いがあります。

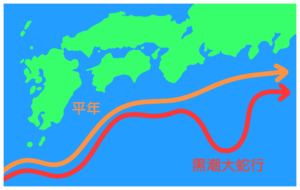

そして、その境界線は岐阜県の関ケ原町あたりだとも言われます。

では、なぜ東日本では鰹だしが、そして西日本では昆布だしが主流になったのか。

その理由を、歴史と地理からひもといていきましょう。

古代から中世 ──「だし」デビュー前の鰹と昆布

鰹も昆布も、日本の食文化を支える名脇役です。

けれど、古代から中世にかけては、旨味の片鱗こそ感じられていたものの、日本料理の土台を支える「だし」として確立してはいませんでした。

昆布が史書に登場するのは、平安初期の『続日本紀(しょくにほんぎ)』。

そこには、蝦夷地からの貢納品として名前が出てきますが、具体的な食べ方までは伝わってきません。

室町時代の『庭訓往来(ていくんおうらい)』では、越前から京へと昆布が運ばれていたことが記され、特産品としての存在感がうかがえます。

一方、鰹はさらに古い文献で見ることができます。

『古事記』には「堅魚(かたうお)」の名が登場し、すでに干して保存する技法があったようです。

また平安前期の『令集解(りょうしゅうげ)』には、堅魚煎汁(かたうおのいろり)、つまり鰹の煮出し汁が「醤(ひしお)の代わり」に用いられたという記述があり、旨味を抽出する発想の萌芽が見て取れます。

鎌倉期の『厨事類記(ちょうじるいき)』にも、堅魚煎汁が料理の味付けに使われていた記録が残されています。

江戸時代 ──「だし」として表舞台へ

とはいえ、彼らが「だし」として脚光を浴びるのは、江戸時代を迎えてからのことです。

まず昆布。

古代には献上品としてその名が記録に残っていますが、当時はまだ調味の主役とは言えませんでした。

ところが江戸時代に入ると、動物性の食材を避ける精進料理の広まりとともに、植物から引き出せる深い旨味が注目を集めます。

昆布は、ただ噛みしめるだけの堅い保存食から、煮出すことで澄んだ透明な旨味を放つ「だし」へと姿を変えたのです。

さらに、長時間水に浸してだしを取る「水出し」という手法も考案されました。

従来の煮出しよりも雑味が少なく、上品な味わいが得られることから、精進料理においても重宝されるようになります。

一方、鰹も変化を遂げます。

古代の「堅魚(かたうお)」は主に保存食として用いられていたようですが、江戸時代に入り鰹節の製法が確立します。

乾燥と熟成を重ね、堅く仕上げられた鰹節は、削るたびに立ちのぼる香りと力強い旨味で、多くの人々を魅了しました。

『料理物語』(1643年)には、鰹節を使った「一番だし」「二番だし」という言葉も登場し、だしの技法はより繊細で体系的なものへと進んでいきます。

こうして江戸時代を通じて、昆布も鰹も、単なる食材から「だし」という調理の要へと変貌します。

それは、和食という文化の背骨を形づくる、大きな転換点だったのです。

この「だし」の確立が、やがて東と西、それぞれの地域に独自の地図を描き出すことになるのは、まさにここから先の物語です。

鰹と昆布が歩んだ別々の道

では、この記事の本題です。

なぜ、同じ「だし文化」の中で、東は鰹、西は昆布と、日本地図を二色に塗り分けるほどの違いが生まれたのでしょうか。

その背景には、物流、水、そして人々の気質の違いが密接に関係しています。

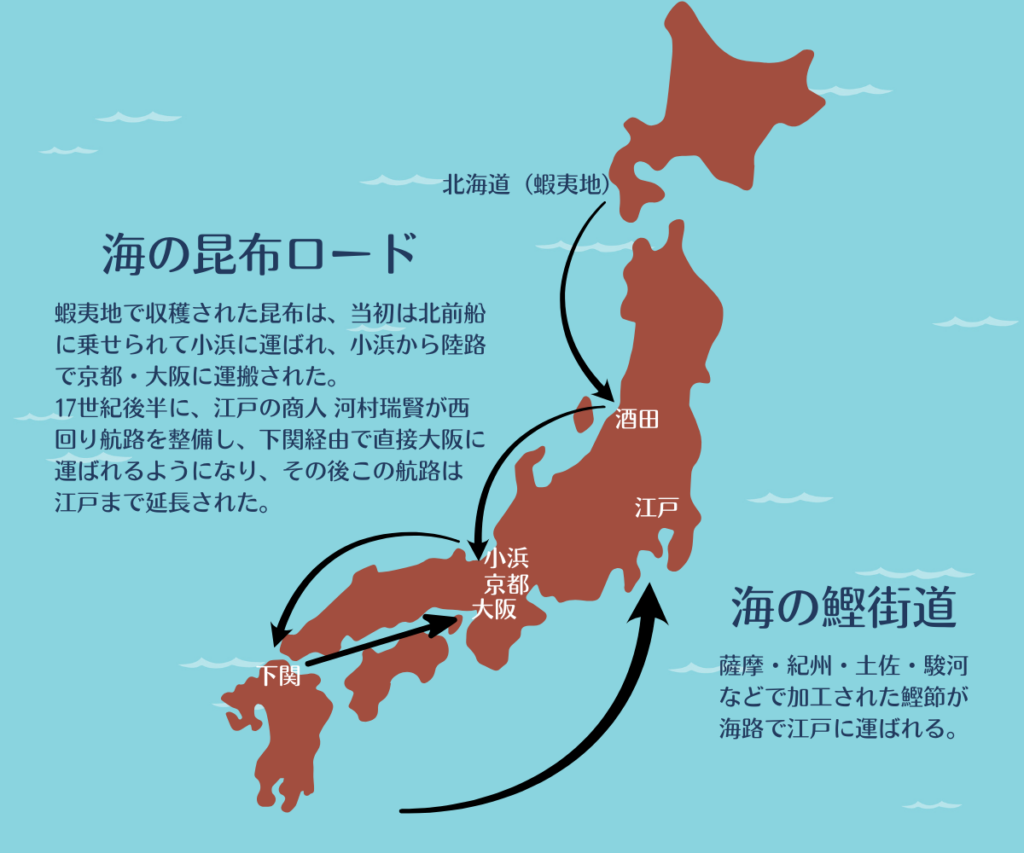

江戸時代の流通事情 ── 海の昆布ロードと鰹節街道

江戸時代、日本列島を南北に貫く二つの「海の道」が、東と西に分かれるそれぞれの「だし文化」を形づくりました。

ひとつは、北前船による海の「昆布ロード」。

北海道で採れた昆布は、日本海を南下し、越前、敦賀、舞鶴などを経て京都や大阪へと運ばれました。

地図だけ見れば、太平洋側を通って江戸へ向かう方が距離は短いように思えます。

しかし太平洋は三陸沖や房総沖の荒波が恐れられ、港も少なく寄港や補給が難しかったのです。

こうして昆布は、まず京都や大阪という大きな市場で消費され、上質なものは関西で先に売り捌かれました。

結果として、残った昆布が江戸へ送られることが多く、質も限られ、昆布だし文化が関東では十分に根付かなかったとも言われます。

一方、太平洋沿岸を南から北へと走るのが海の「鰹節街道」。

枕崎、紀州、土佐、焼津など南の海から届く鰹節は、太平洋沿いを北上し、江戸へと運ばれました。

人口が急増する江戸の町が、保存性と味、香りを兼ね備えた鰹節を求めたのは必然だったのです。

東西の水質 ── 硬水と軟水

別の要因は、それぞれの地域の水質です。

関西の水は軟水。

カルシウムやマグネシウムが少なく、昆布のグルタミン酸を澄んだ旨味として引き出すのに適していました。

昆布だしの透明感は、この軟水の力が大きいのです。

一方、関東の水は硬水傾向。

ミネラルが多いため、昆布の旨味は出にくく、香りと旨味が瞬時に立ち上がる鰹節が好まれました。

硬水には鰹節。そんな相性が、江戸の料理を香り高く、力強いものにしたとも言えます。

公家・商人文化と武家文化

人々の気質もまた、大きな要素でした。

関西は公家文化発祥の地であり、商人の町。

繊細で折り目正しい気質は、素材の持ち味を生かす薄味の昆布だしを育てました。

対して関東は武家文化の拠点。

潔さ、力強さを好む気風が、鰹節の香りと濃い味付けを選ばせたとも言われます。

また、当時の江戸庶民は必ずしも裕福ではありませんでしたが、お米には困らなかったため、大量の白米を少しのおかずとともに食べていました。

そのため、副食には濃い味付けが好まれ、鰹だしの強い風味は欠かせない存在となりました。

東の鰹、西の昆布 ── それぞれの物語

こうして、昆布と鰹という二つのだしは、

流通の経路、水の性質、そして人びとの気質と響き合いながら、

東と西、それぞれの味を育て、やがて独自の“だし文化圏”を形づくっていきました。

考えてみれば、味噌汁の一杯には、具や味噌だけでなく、

その土地で紡がれてきた物語までもが注がれているのかもしれません。

──あなたの食卓には、どちらの物語が注がれていますか?

参考文献・出典一覧

- ウィキペディア編集者「出汁」ウィキペディア(2025年7月15日閲覧)

- おいしいだし編集部「日本の東西のだし」おいしいだし、2019年8月15日(2025年7月15日閲覧)

- おいしいだし編集部「『だし』以前のかつお・昆布」おいしいだし、2019年7月14日(2025年7月15日閲覧)

- 本の万華鏡『日本のだし文化とうま味の発見 第1章「だし」以前の鰹と昆布』https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/17/1.html(2025年7月15日閲覧)

- 本の万華鏡『日本のだし文化とうま味の発見 第2章「だし」の誕生と発達』https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/17/2.html(2025年7月15日閲覧)

- 本の万華鏡『日本のだし文化とうま味の発見 第3章「うま味」の発見』https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/17/3.html(2025年7月15日閲覧)

- ヤマキ株式会社「かつお節大百科 地域編 地域ごとのだしの特長」ヤマキ株式会社(2025年7月15日閲覧)

- 的場輝佳「だし汁の東西味紀行―東海道うどんの地域的特徴―」日本醸造協会『日本醸造協会誌』第100巻第8号、1988年(2025年7月15日閲覧)

- 業務用だし開発.com編集部「地域ごとで全く違う!?日本各地の出汁文化!」業務用だし開発.com、2020年3月20日(2025年7月15日閲覧)

- 産経新聞「だし(1)昆布の味、大阪から世界へ かつお節も源流は和歌山にあり」産経新聞、2018年7月30日(2025年7月15日閲覧)

- 産経新聞「だし(2)どん兵衛が東西で味が違う理由-「境界線」は天下分け目の関ケ原、異例の工夫」産経新聞、2018年7月31日(2025年7月15日閲覧)