二刀流は大谷翔平だけじゃない

メールは横書き、小説は縦書き。

Webサイトは横書き、新聞は縦書き。

履歴書は横書きなのに、お礼の手紙は縦書きにしたくなる——。

私たちはそんな書き分けを、日常でごく自然にこなしています。

けれど、よく考えてみると不思議です。

なぜ日本語は、縦にも横にも書くのでしょうか?

世界の多くの言語は、書く方向をひとつに決めています。

英語は左から右、アラビア語は右から左。

途中で向きを変えることはありません。

「書く」という行為は、基本的には“一方通行”なのです。

ところが日本語は、縦にも横にも進みます。

もはや、大谷翔平選手ばりの”二刀流”。

こんな言語は、世界中を見回してもほとんど”唯一無二”です。

では、日本語はなぜ「二刀流」を選択したのでしょうか?

今回は、その歴史とルーツをひもといてみましょう。

長い間一刀流だった──縦書きの時代

かつての日本語は、縦に書くのが当たり前でした。

中国から伝わった漢字は、もともと竹簡や木簡に縦に綴られていました。

右利きの人が筆を走らせるには、上から下へと縦に、そして右から左方向へと書き進むのが自然だったのです。

日本語が「かな」を生んだあとも、それは変わりませんでした。

『万葉集』も『源氏物語』も『徒然草』も——

すべては縦に書かれ、縦に読まれていきました。

当時の人々にとって、文字を横に書くという発想は存在しなかったのです。

それはちょうど、音符を五線譜に縦書きするなど考えもしないのと同じでしょう。

しかも、縦書きという所作には、美しさがありました。

筆先から流れ落ちる文字が、縦の行を伝って静かに落ちていく。

目線は自然に下へ降り、背筋はそっと伸びる。

縦書きには、「書く」という行為そのものを静かに整える力があったのです。

この頃の日本語は、ひたすら縦だけを見ていました。

「二刀流」の気配すらない、まさに縦書きひとすじの時代でした。

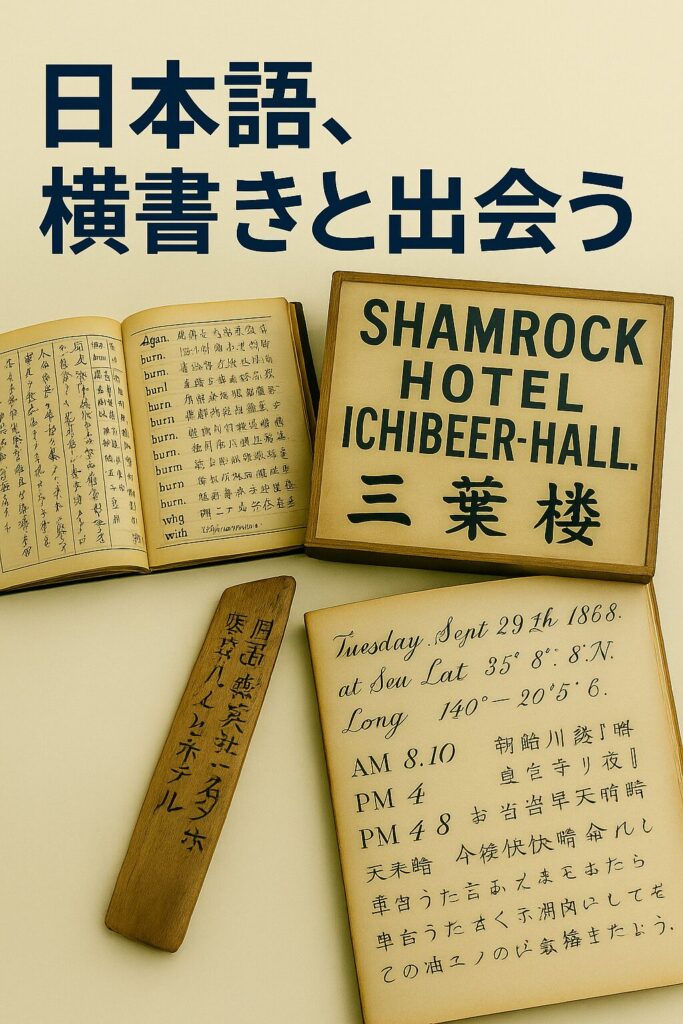

日本語、横書きと出会う──二刀流の発見

転機は、ヨーロッパ言語との出会いでした。

それは江戸時代の後期、オランダ語や英語、ドイツ語といった言葉が日本にやって来た時のことです。

それらの言語は、いずれも左から右へと流れます。

辞書も、看板も、航海日誌も、すべてが横書きでした。

戸惑いながらも日本語は応じます。

まずは、右から左への横書きを試みました。

こうすれば、日本語の縦書きと同じ方向(右→左)で読むことができます。

けれど、それでは不自然な場面も出てきます。

特に英語と日本語が混ざる場面では、英語は左から、日本語は右から読まれるため、目線が衝突してしまうのです。

たとえるなら、二人三脚で一方が前に、もう一方が後ろに走ろうとするようなもの。

この違和感を解消するため、日本語はさらに一歩踏み出します。

日本語の書き方そのものを、左から右へと変えてしまったのです。

しかし、縦書きを捨てることはしませんでした。

日本語はこうして、「横書き」という新たな刀を手に入れながら、古くからの縦書きも守り続ける道があることに気づきます。

まさに、二刀流の発見、二刀流との出会いでした。

明治時代以降、新聞や文学では縦書きが、辞書や教科書では横書きが、それぞれ主流になっていきます。

そして、日本語は二刀流を選んだ

世界の多くの言語は、縦か横か、右か左か、どちらか一つの書字方向を選びます。

でも日本語は、その両方を選びました。

この柔軟さには、構造的な理由もあります。

漢字もカタカナもひらがなも、どれも比較的正方形に近い字形です。

そのため、縦に並べても横に並べても、見た目のバランスが崩れにくいのです。

また、日本語は単語の間にスペースを入れない、つまり「分かち書き」をしない言語です。

縦に綴っても、横に綴っても、意味のまとまりは読み手に自然に伝わります。

活版印刷の技術が発展すると、縦書き・横書きいずれにも容易に対応できる組版環境が整い、印刷物として大量に流通するようになりました。

その結果、媒体や内容に応じて書字方向を使い分ける習慣が定着し、その後も時代の変化とともに、新たなメディアや用途に応じて使い分けの幅を広げていきます。

メールやWeb、ビジネス文書は横書きに。

小説や新聞、マンガは縦書きに。

片方に絞らなかったからこそ、表現や用途に最適な“書き方”を選べるようになりました。

それは感情や情緒に流されたからというよりも、実用性を突き詰めた結果の選択だったのです。

日本語と大谷翔平──両方を選んだことで生まれた唯一無二

二刀流に、先に挑戦したのは日本語でした。

縦も、横も。ひとつに決めなかったからこそ、唯一無二の存在になりました。

縦書きの時代が長く続いたにもかかわらず、横書きの言語に出会うや否や、すっと書き方を変えてしまう——その柔軟性と適応力には、ただ驚かされるばかりです。

そしていま世界で「二刀流」といえば、大谷翔平選手です。

投手も、野手も。ひとつに絞らず挑み続けるその姿は、野球界の常識を塗り替えました。

日本語と大谷翔平──どちらも「唯一無二」。

そうであれば、こう考えてしまうのです。

つまり、彼が体現している“二刀流”は、野球だけの話ではないのではないかと。

もし日本文化に「精神」なるものがあるとすれば、

彼の背中には、その「日本らしさ」もまた宿っているような気がするのです。

参考文献・出典一覧

- Wikipedia編集者「縦書きと横書き」Wikipedia(2025年6月25日閲覧)

- アジ歴グロッサリー編集部「日本語の表記はどう変わったの?」テーマ別歴史資料検索ナビ(2025年6月25日閲覧)

- ヒラメキ工房編集部「【横書きと縦書き】日本語ならではの使い分け。その文化はいつから?」ヒラメキ工房(2021年7月30日、2025年6月25日閲覧)

- 斎藤洋典「日本語における縦書きと横書き」『心理学評論』第23巻、関西学院大学、1980年

- 成川祐一「横書き・縦書き かな:漢字」文化庁(共同通信社提供、2025年6月25日閲覧)

- 小屋逸樹「左縦書きと日本語の表記」慶應義塾大学法学研究会、『慶應法学』第39号、2018年

- 山川恵子「縦書き、横書き文字の視覚認知に関する脳磁場研究」東京大学、2005年7月20日授与 学位論文要旨

- 花衣里・池長未来・北村未彩・検校剛・金銅誠人・村田龍也「文字の縦書きと横書きの違いによる文理解への影響~記憶の側面からの一考察~」大阪医療技術学園専門学校 言語聴覚士学科(2012年、2025年6月25日閲覧)