日本はポストの色に「赤」を選んだ

街角に立つ赤いポスト。

使う機会は減りつつあるものの、あの赤は変わらず健在です。

子どもがクレヨンでポストを描けば、まず選ぶのは赤。

もはや“国民的既成概念”と言っていいでしょう。

でも、ふと考えたことはないでしょうか?

なぜ、ポストは赤いのか。

目立たせたいから? だったら、蛍光イエローとかでもよかったはず。

火事に備えて? それはたぶん、消火器と勘違いしています。

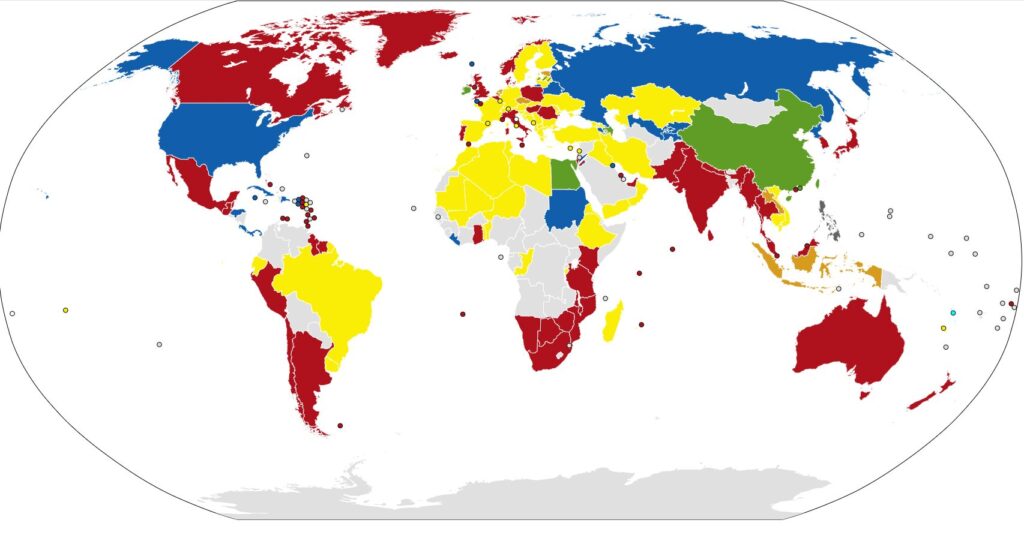

実は、世界のポストはカラフルです。

アメリカは青、フランスやドイツは黄色、中国は緑。赤はどちらかというと少数派。

なのに、日本では郵便といえば赤、ポストももちろん赤。

なぜ、日本はポストの色に「赤」を選んだのでしょうか?

「黒の時代」から「赤の時代」へ

日本で最初のポストが登場したのは、明治4年(1871年)のこと。

郵便制度の開始とともに木製の「書状集め箱」が設置されました。

ただこれは構造に難があり、翌年には黒く塗られた柱状の「黒ポスト」が登場します。

正式名称は「黒塗柱箱」。正面には大きな「郵便箱」の文字。

つまり、郵便制度を象徴する色は、最初は「黒」だったのです。

この黒いポストは、実に30年以上にわたり使われ続けました。

ところが、時代とともに問題が浮上します。

夜になると見えない。

通行人が「垂便箱」=当時の公衆トイレ、と誤読して用を足す──。

制度の顔としては、少々お粗末です。

そこで政府はついに動きました。

明治34年、日本橋に試験的に設置された新型ポストは、鉄製・円筒形。

そして色は ── 赤。

長く続いた「黒の時代」が終わり、「赤の時代」が始まります。

なぜ「赤」だったのか?

でも「なぜ赤に?」という問いに対して、政府の答えは意外とシンプルです。

明治43年の逓信省の年報には、こう記されています。

「公衆をして認識し易からしむるため、特に朱塗とせり」

── つまり、遠くからでも目立ちやすくするために赤を選んだ、ということ。

公式発表はこれだけです。

とはいえ、本当にそれだけだったのでしょうか。

なぜ、蛍光イエローにしなかったのでしょうか?

歴史好きとしては、もう少し掘り下げたくなるところです。

赤い記憶が先にあった?

赤いポストが登場する以前から、郵便と「赤」とのつながりは見え隠れしていました。

たとえば江戸時代、飛脚が締めていたふんどしは赤。

明治に入ると、配達員の制服には赤い刺繍が入り、郵便旗は紅白。

馬車での集配には赤く塗られた荷車が使われていたともいわれています。

のちに普及する「〒マーク」も、初期案は赤系統でした。

こうした背景を考えると、

「赤いポストが現れた」のではなく、

「赤く染まった郵便の世界に、ポストが追いついた」と見ることもできそうです。

イギリスの赤い影

もう一つ、よく知られているのが「イギリス模倣説」です。

郵便制度の整備を担った前島密(まえじま ひそか)が、ロンドンで見た赤いポストに感銘を受け、その記憶が制度設計に影響したというもの。

実際、イギリスをはじめ旧英領の国々(インド、香港、南アフリカなど)では、 赤いポストが現在も使われており、その広がりを見ると説得力はあります。

ただ、少し引っかかるのは、前島が帰国したのは明治4年、 赤いポストが登場したのはそれから30年後の明治34年という点。

制度はその間、黒いポストのままでした。

「見たことが忘れられなかった」にしては、ちょっと間が空きすぎている気もします。

赤はどうやって決まったのか?

結論を言えば、「赤をなぜ選んだのか」を示す記録は残されていません。

ただ、こうした複数の要素が重なり合い、自然と「赤」に行き着いた── それがいちばん現実的な見立てかもしれません。

つまり「誰かが強く推した」というより、 社会に蓄積していた“赤の記憶”が、満を持して顔を出した。

そして、現場の誰かがぽつりと言ったのでしょう。

「──もう赤でいいんじゃないか」

それは、とても合理的で、そして必然的な選択だったのでしょう。

やがて、赤は文化になった

最初は「目立てばいい」と塗られた色。

でも使い続けるうちに、見慣れて、安心して、やがて懐かしくなる。

「制度の色」も、しばらくすれば「文化の色」になります。

戦後の街には、赤いポストがよく似合いました。

八百屋の軒先、アーケードの入口、役所の前──どこにでもあって、どこにもなじむ色でした。

やがて私たちは、ポストの赤に情緒を託すようになりました。

履歴書に添えた真剣な一言。

絵はがきを書いた旅先の夕暮れ。

そしてもちろん、差出人を書くのにやたらと手が震えたラブレターの夜。

赤いポストは通信インフラというよりは、

人生の小さな節目にふらっと現れる“無口な名脇役”、

そして、ほとんど“恋の共犯者”という時代もあったのです。

ポストの色が赤でなかったら、

果たして私たちはあんなに素直に気持ちを投げ入れられたでしょうか。

赤いポストは、無言の箱にしてはずいぶん多くの言葉を、

いや「気持ち」やら「想い出」やら「青春」やら「人生」やらを預かってきたのです。

赤いポストに託すもの

ポストの「赤」は、ただ目立てばいい──そんな実務的な理由で選ばれました。

でも、その色はやがて、日本という国の文化の一部になり、私たちの人生に寄り添うようになりました。

ところがいま、そんな名優たちが少しずつ姿を消しつつあります。

2021年時点で、全国のポストは約17万6000本。

この20年で、1万本が静かに舞台を去りました。

それだけ、郵便を利用する人が減ったからです。

確かに、通信はいまの方がずっとスマートです。

電話やメールやSNSを使えば、言いたいことは一瞬で伝わります。

いずれ、見慣れた赤が街から完全に姿を消す日が来るのでしょうか。

でも、赤いポストには、もう少しだけ舞台に残っていてほしい。

そしてその日が来たなら、せめて盛大に拍手くらいは贈りたいものです。

それくらいの感謝なら、このシャイで無口な名優たちも、

きっと照れずに受け取ってくれるでしょう。

参考文献・出典一覧

- 日本郵便株式会社「郵政150年史」(2025年6月22日閲覧)

- 郵政博物館「郵便ポストの移り変わり〜日本最初のポストから現在のポストまで〜」(2025年6月22日閲覧)

- MailMate Japan編集部「なぜ郵便ポストは赤なのか?|日本の郵便に関する謎と歴史」(MailMate Japan、2023年5月1日公開、2025年6月22日閲覧)

- QuizKnock編集部「【素朴なギモン】郵便ポストはなぜ赤いのか?」(QuizKnock、2018年12月10日公開、2025年6月22日閲覧)

- GakuSha編集部「郵便ポストはなぜ赤い色をしているのか」(GakuSha、2016年5月16日公開、2025年6月22日閲覧)

- しじみ「《色のはなし》#2 世界中のポストは何色なのか?」(note、2025年3月25日公開、2025年6月22日閲覧)

- レトロ郵便局「郵便ポストが赤い理由について」(2022年1月11日公開、2025年6月22日閲覧)

- レトロ郵便局「資料紹介|黒ポスト異聞 垂便箱と東京府違式詿違条例-前島 密 『郵便創業談』の逸話について」(2024年10月1日公開、2025年6月22日閲覧)

- 学校法人角川ドワンゴ学園「郵便局『郵便ポスト』」(2025年6月22日閲覧)

- Wikipedia編集者有志「郵便ポスト」(Wikipedia、最終更新日不明、2025年6月22日閲覧)