打ち上げ花火とは違う、心に寄り添う小さな火

夏の夜空に大輪を咲かせる打ち上げ花火は、人々を一瞬で歓声の渦に巻き込む華やかな存在です。

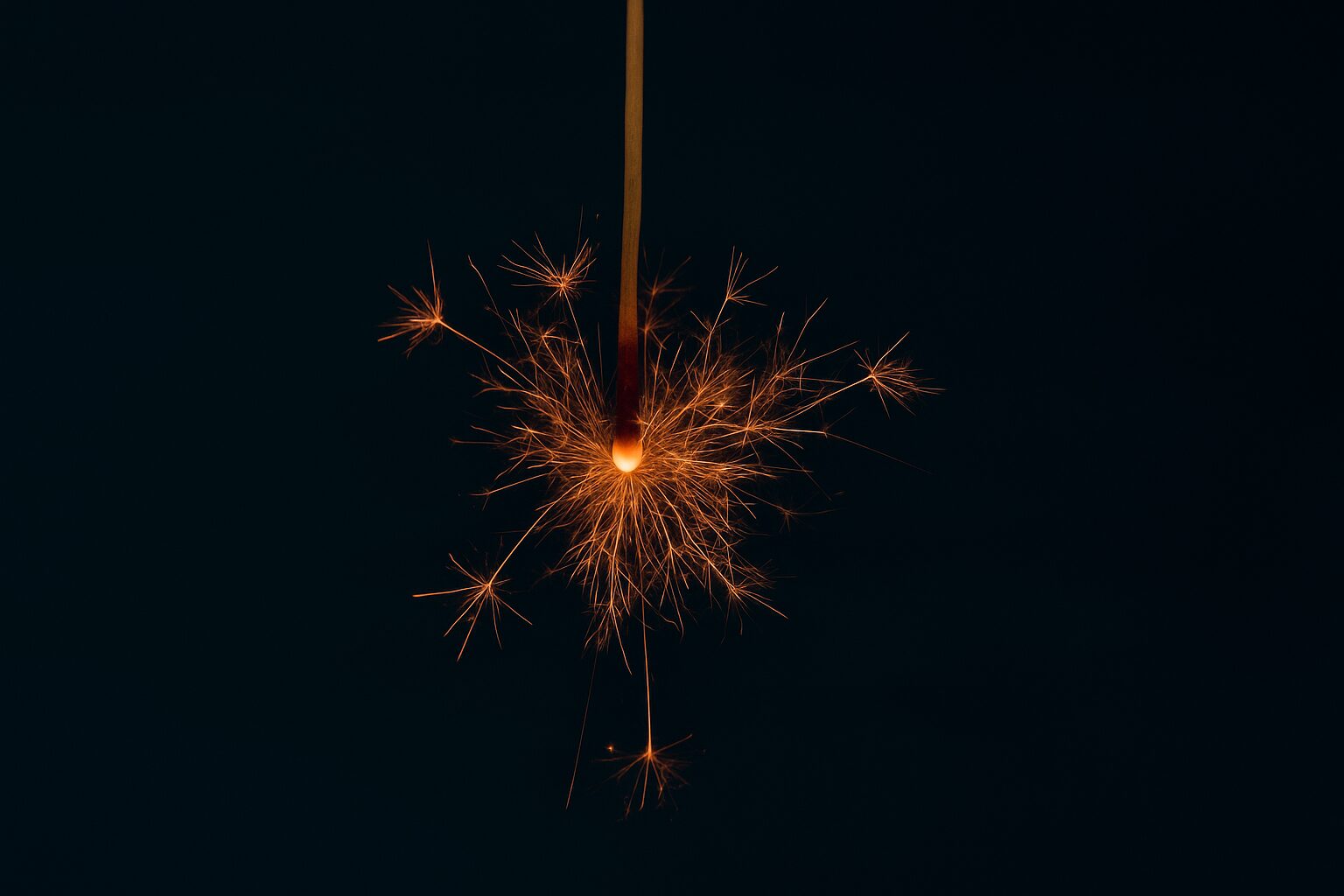

けれど、そのすぐそばで、音もなくぽとりぽとりと火花を落とす線香花火が、人の心をとらえて離さないのはなぜでしょうか。

手元で揺れる火を、ふたり並んで見下ろすように見つめる。

パチパチとはぜる音さえ、どこか控えめで、

風のない夜を選び、そっと持つことで味わえる小さなドラマ。

気づけば、心が静かになっている。

会話をやめて、黙って見つめ合っている。

線香花火には、言葉よりも深く、人と人とを結ぶ不思議な力があります。

それは単なる「手持ち花火」ではありません。

日本人が長い年月をかけて育んできた、静けさを愛する文化が凝縮されたとも言えるものです。

本記事では、線香花火がなぜこれほどまでに私たちの感性に寄り添うのかを、歴史・科学・文化・精神性の4つの視点からひもといていきます。

打ち上げ花火の賑やかさとは対照的な、この音のない癒しの花火に、今あらためて耳をすませてみましょう。

線香花火がたどった400年

江戸の香炉から生まれた「線香花火」

線香花火の起源は、江戸時代の初め、17世紀初頭にさかのぼります。

当時の人びとは、香炉の灰に火薬をつけた藁を立て、そっと火を灯してその火花を楽しんでいました。

静かな室内で、香の煙のすきまに立ちのぼるもうひとつの「花」。

仏前に供える線香のように見えたことから、「線香花火」という名前が生まれたとされています。

この香炉の遊びはやがて屋外へと場を移し、手に持って楽しむ現在のスタイルへと変化していきました。

風を避け、姿勢を低く保ち、火の玉が落ちないようにそっと構える──

そうして生まれたのが、夜の静けさに溶け込むように燃える、小さな火が紡ぐ一片の詩のような花火だったのです。

ヨーロッパでも注目されたJapanese Match

19世紀に入ると、この小さな花火は海を越え、西洋の人々の目にもふれるようになります。

当時のヨーロッパで「花火」といえば、王侯貴族の祝祭を彩る豪華絢爛な光と爆音の饗宴が主流でした。

一方、日本の線香花火は、ただ静かに、そっと、手のひらの中で咲いて散っていきます。

ヨーロッパの人々にとって、それは「時の流れを慈しむような、贅沢な沈黙」のように映ったのかもしれません。

きらびやかさとも、賑やかさとも無縁で、色も変わらず、音も控えめ。

でも、だからこそ心に残ったのでしょう。

この線香花火の静けさには、祝祭の高揚とは対照的な、自分の内面と向き合う時間が流れていました。

そんな不思議な火花に、彼らは「Japanese Match」という名をつけたのです。

もしそれが、心にそっと火を灯すものだと感じたからなら──この名は、まさに言い得て妙だと言えるでしょう。

日本の東西で異なるかたちと遊び方

長手とスボ手、二つの形

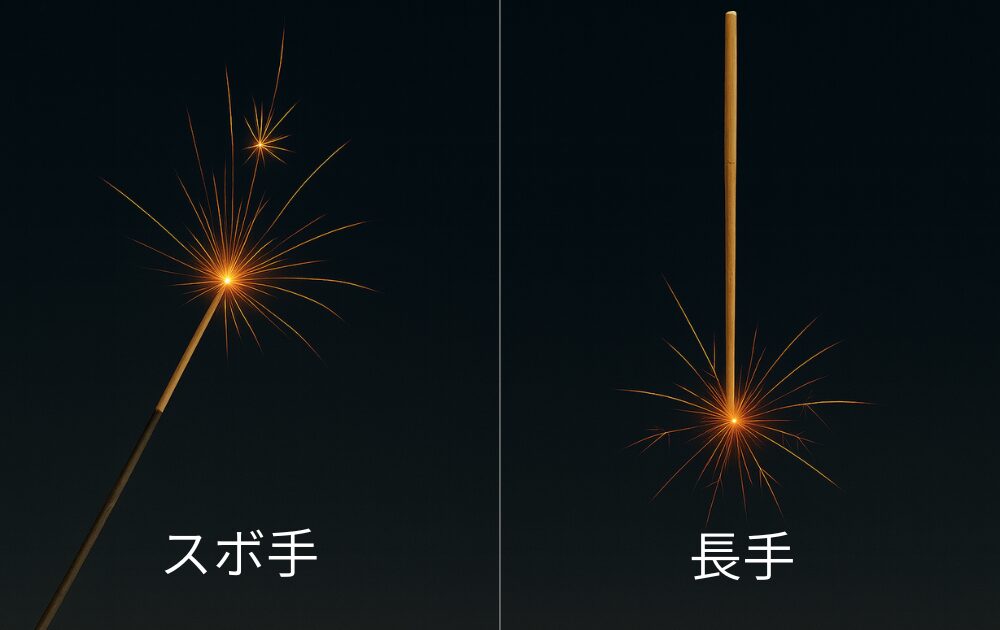

一口に「線香花火」と言っても、実は東西で異なるふたつのスタイルが存在します。

ひとつは、和紙で火薬を包んだ「長手(ながて)」──関東を中心に親しまれてきたタイプ。

もうひとつは、藁の先に火薬を直接つけた「スボ手(すぼて)」──関西や九州で伝統的に受け継がれてきたものです。

長手は、細く撚った和紙のしなやかさが特徴で、手に持つと穏やかに垂れ下がるその姿がどこか控えめ。

スボ手は、真っすぐに伸びた藁の芯が芯の強さを感じさせ、素朴な素材感が際立ちます。

例えるなら、長手は「薄羽の扇子に舞う舞妓」、スボ手は「腰を据えて構える能楽師」といったところでしょうか。

どちらにも独自の美学があり、それぞれの土地の夏の風物詩として、今もなお愛されています。

風を避ける関東、風を味方につける関西

遊び方にも、興味深い違いがあります。

長手牡丹は燃えやすい紙製のため、下向きに持ち、風のない静かな場所で灯すのが基本です。

風は天敵。火の玉が落ちないように祈るような、慎重な所作が求められます。

一方、スボ手牡丹はというと真逆です。

こちらは上向きに構え、ほどよく風を当てることで火薬の燃焼温度を高め、鮮やかな火花を咲かせるという技法。

つまり、関東では風を「避ける」ものとし、関西では風を「味方」とする。

そんな違いにも、それぞれの地域に根づく感覚の違いが、顔をのぞかせているようです。

線香花火の境界線は、またしても「関ヶ原」

では、この長手とスボ手の文化は、どこで切り替わるのでしょうか。

その分かれ目は──岐阜県の関ヶ原町。

西ではスボ手、東では長手。

まるで「線香花火版・東西分水嶺」とでも呼びたくなるような綺麗な境界線が、そこにあるのです。

関ヶ原という地名に、歴史好きの方なら思わず反応してしまうかもしれません。

そう、あの「天下分け目の戦い」の舞台です。

そして現代でもなお、言葉、味付け、風習など、さまざまな文化がこの地点を境にして分かれている──線香花火もまた、そのひとつです。

この興味深い背景については、ぜひ以下の記事もご覧ください。

👉 なぜ関ヶ原は日本文化の東西を分ける分水嶺となったのか?

一瞬にして描かれる人生の軌跡

蕾から散り菊まで ── 燃焼の4段階

線香花火には、燃え方の「型」があります。

ただ無造作に火花を飛ばしているわけではありません。

そこには明確な順序があり、それぞれに名がつけられています。

火を灯した直後、小さな火の玉がふくらみ始める「蕾(つぼみ)」。

やがて勢いよく火花を放つ「牡丹(ぼたん)」へ。

その後、火花が四方に伸びてはじける「松葉(まつば)」となり、

最後にはしんと静まり、ちらちらと散ってゆく「散り菊(ちりぎく)」で幕を閉じます。

このわずか数十秒の変化を、人はしばしば人生になぞらえてきました。

生まれ、花開き、盛りを過ぎ、やがて静かに終わりを迎える。

炎が描くこの時間の軌跡に、私たちは幾度となく心を動かされてきたのです。

寺田寅彦が見た、ベートーヴェンのソナタのような花火

この火の流れを「音楽」にたとえた人物がいます。

明治・大正・昭和初期にかけて活躍した物理学者にして随筆家、寺田寅彦です。

彼は線香花火の燃焼を、ベートーヴェンのソナタになぞらえました。

最初は荘重なラルゴで始まり、やがて中間部でリズムを速め、

そして哀切なフィナーレへと流れていく──まさに「火のソナタ」です。

科学者でありながら、寺田は線香花火の美しさに深く心を寄せていました。

火の玉の膨らみ、火花の拡がり、その繊細な時間構造のなかに、彼は詩と物理のはざまにある、名状しがたい何かを感じ取っていたのでしょう。

そして彼はこうも言います。

「現代の電気花火は、終始無作法に燃えるばかりで、そこに詩も音楽もない」と。

どれだけ派手な花火も、線香花火の「静かな終わり」には敵わない。

そう言いたくなるほどの余韻と深みが、あの小さな火には宿っているのです。

静けさを美とする日本人の精神性

「音のない美」に価値を見出す文化

日本には、音がないことそのものを美しいと感じる感性があります。

それはたとえば、能の舞台に流れる沈黙や、雪が降り積もる夜の音のなさ。

茶室の畳に置かれた茶碗から漂う、話しかけてくるような静けさ──。

西洋が音楽のクライマックスや色彩の奔流に美を見出したのに対し、日本人は、聞こえない音や、目に見えない気配に美を感じてきました。

線香花火の魅力もまた、まさにその延長線上にあります。

大きな音も派手な演出もない。

けれど、「何もないこと」が何かを語る、そんな火花です。

静けさが癒しになる国

世界には、にぎやかであることを「元気」や「喜び」と結びつける文化も多く存在します。

けれど日本では、静けさそのものが癒しとされてきました。

「和をもって貴しとなす」という思想に始まり、

自然のなかで心を鎮める「もののあはれ」や「侘び寂び」の感性として、

静けさは深く文化に根ざしてきたのです。

線香花火は、そうした癒しの感性にそっと寄り添う存在です。

目を凝らし、耳を澄まし、自分の呼吸に意識を向けるようなひととき

── そのまわりに漂っているのは、燃え上がる興奮ではなく、心を整える静けさです。

線香花火が映し出す「余白の美学」

日本文化において、美しさとは「盛る」ことではありません。

余白を残し、沈黙を活かすことにこそ、深い美が宿るとされてきました。

屏風絵に描かれた空白、俳句の十七音に込められた含み、

そして、散り際にこそ美があるとされる桜の花。

どれもが「描かないことで語る」表現です。

線香花火もまた、燃えさかる部分より、消えゆく一瞬の余白に美しさを宿します。

火花が飛び散る合間に、ふっと間が生まれる。

その静かな「間」こそが、語らずして語りかけてくる時間なのです。

タイトル:『日本の花火職人が作った線香花火【大江戸牡丹】』

出典:YouTube(投稿者:Shinji kawamura、2017年8月24日公開)

静かな火花が教えてくれること

線香花火は、ほんの数十秒で燃え尽きる小さな火です。

それでも人は、その儚さのなかに、人生の縮図を感じ取り、美しさを見出してきました。

音も光も控えめなこの花火が、長く人の心をつかんできたのは、

「派手さ」や「強さ」とは異なる価値があることを、私たちがどこかで知っているからかもしれません。

火花の分裂やその形のしくみは、科学の手で少しずつ解き明かされつつあります。

けれど、「なぜそれが人の記憶に残るのか」という問いだけは、数式で導くことができません。

線香花火が私たちに教えてくれるのは、 盛らずとも、飾らずとも、深く心に残るものがあるということ。

そしてその静けさが、確かに私たちの文化や感性の一部になっているということです。

参考文献・出典一覧

- 寺田寅彦「備忘録」青空文庫

- 井上智博「線香花火研究の最前線」『日本燃焼学会誌』第60巻 第193号、日本燃焼学会、2018年

- Amina Flyers編集部「日本の夏を彩る線香花火の魅力!歴史や西日本・東日本で異なる遊び方も解説」Amina Flyers、2024年6月6日(2025年7月30日閲覧)

- 和樂編集部「線香花火の意味や歴史は?「国産線香花火」復活に下町の玩具問屋が挑む」和樂、2019年8月19日(2025年7月30日閲覧)

- J-WAVE「線香花火は人の人生?国産線香花火の復活秘話」J-WAVE、2019年7月26日(2025年7月30日閲覧)

- Wikipedia編集者「線香花火」Wikipedia(2025年7月30日閲覧)

- 智慧の燈火編集部「語り継ぐべき日本の逸品 線香花火」智慧の燈火、2020年9月28日(2025年7月30日閲覧)

- Walkerplus編集部「東日本と西日本で形も遊び方も異なる線香花火、その境界線は○○にあった!?」Walkerplus、2022年7月25日(2025年7月30日閲覧)

- 日本経済新聞社「線香花火 パチパチの仕組みを解明」日本経済新聞(YouTube配信)(2025年7月30日閲覧)