戦国の火薬が、夜空で「平和の光」に変わるまで

かつて火薬といえば、戦国の鉄砲が鳴らす轟音の象徴でした。

国の命運を左右したその技術が、いまや夜空に大輪の花を咲かせ、人々の歓声を誘います。

恐怖の音が期待の響きに変わった背景には、日本ならではの物語があります。

火薬が中国で発明され、世界各地で花火文化へと広がった経緯については、

別の記事「なぜ火薬は戦場を離れて夜空を彩るようになったのか?(世界編)〜花火がたどった千年の物語」で詳しく触れました。

ここでは、その流れを踏まえつつ、

日本で火薬がどのように「人を悼み、未来を願い、共に空を仰ぐ文化」へと変わっていったのかを見ていきます。

鉄砲伝来 ―― 種子島から始まった「火薬の時代」

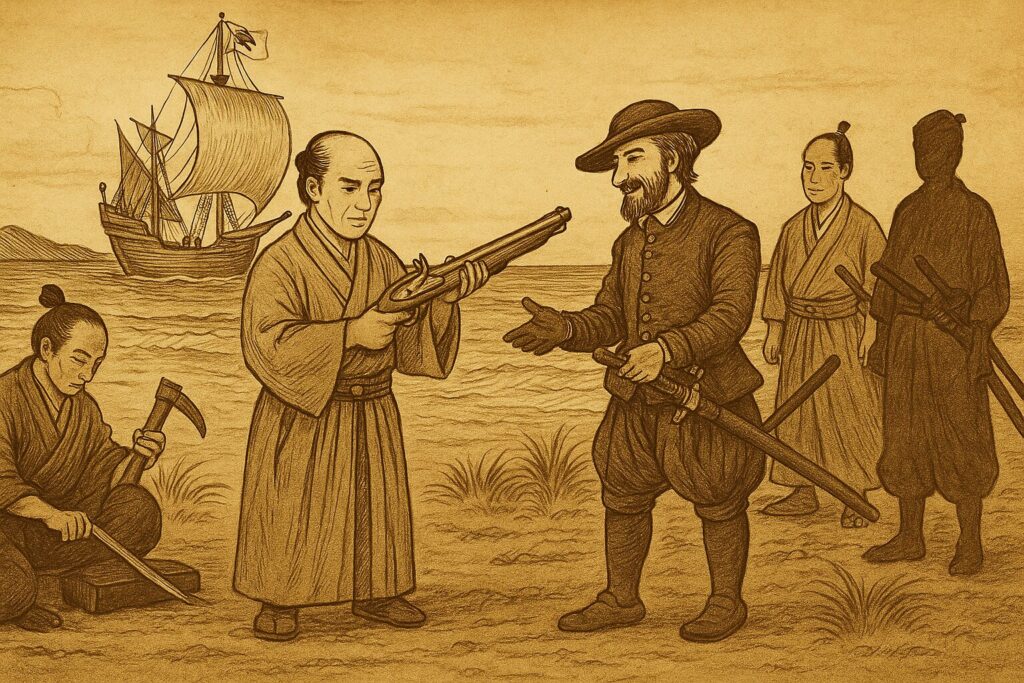

1543年、嵐に流されたポルトガル商人が、南の島・種子島へと流れ着きました。

彼らが差し出したのは、刀でも弓でもない、鉄でできた異国の武器 ―― 火縄銃です。

島主の種子島時堯はこれを一目で気に入り、二挺を法外な値で買い上げます。

値段は、誇張すれば城ひとつ建てられるほどともいわれますが、戦乱の時代を考えれば、それでも破格の投資だったのでしょう。

この「南から来た火花」は、火薬という新たな資源とともに瞬く間に国中へ広がります。

堺の商人は硝石や硫黄の調達で利を得、刀鍛冶は引き金や銃身だけでなく、火薬の調合や保存法も習得し、鉄砲はわずか数十年で国産化。

織田信長が長篠の戦い(1575年)で三千挺もの火縄銃をそろえた頃には、日本はすでに世界屈指の鉄砲と火薬の保有国になっていました。

戦場で轟く火薬の匂いは、勝者の野望と、無数の命の絶叫を、同じ灰色の帳で覆い隠していったのです。

戦国の世で、火薬はまさに「天下を決める火花」そのものでした。

家康が見た、夜空の火花 ―― 花火の初記録

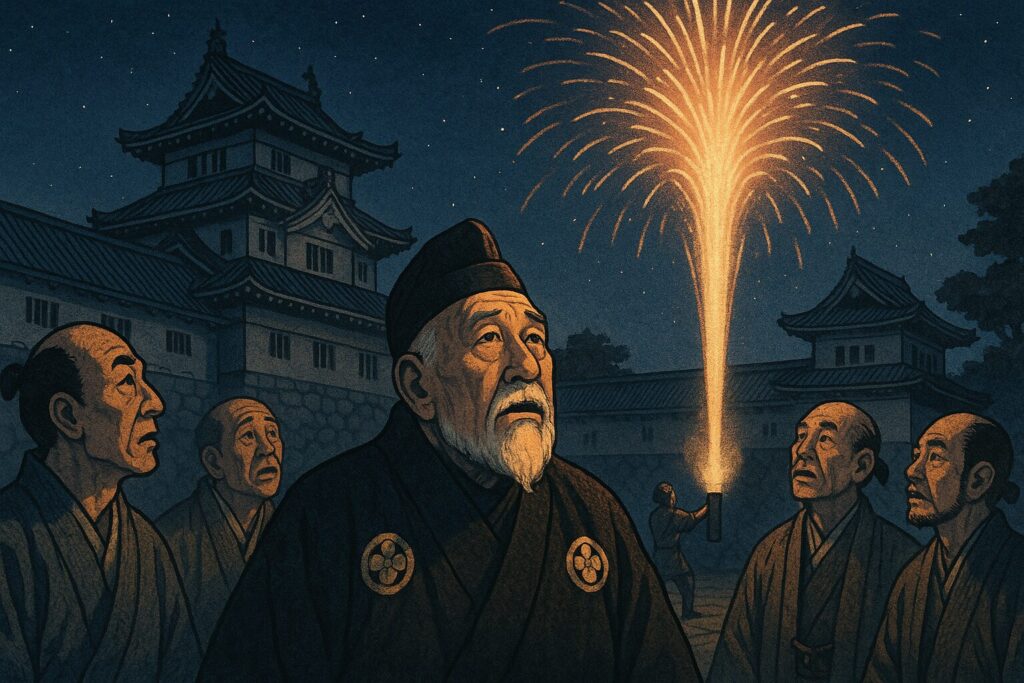

戦国の騒乱がようやく終わり、平和な時代の入り口にあった1613年。

駿府城の庭で、夜空を裂くような火の柱が立ち上りました。

徳川家康の前で、イギリス国王ジェームズ1世の使節団とともに来日した中国商人が、手筒花火のようなものを披露したのです。

轟音とともに火の粉が飛び散り、闇夜を一瞬にして焦がしました。

鉄砲の火薬の匂いに慣れた老練な武士たちも、この光景には思わず目を細めます。

あの恐ろしい火薬が、人を殺めるためではなく、人を驚かせ、魅了するために使われるとは――その意外さが胸に残ったのでしょう。

この夜の出来事は、日本人が初めて「火薬が戦以外の役割を果たす」ことを目の当たりにした瞬間でした。

まだ一夜の余興にすぎなかったものの、ここから火薬は、命を奪う道具から、人々の心を慰める光へと、少しずつ姿を変えていくのです。

江戸と戦後が育てた「夜空の文化」

大飢饉と疫病が生んだ、祈りの火花

それから約100年後の1733年。

江戸の町を大飢饉と疫病が襲い、多くの命が奪われました。

八代将軍・徳川吉宗は、人々の悲しみを和らげ、悪疫退散を願って隅田川で花火を打ち上げます。

この行事は「両国川開き」として毎年の恒例となり、やがて現代の隅田川花火大会へと受け継がれていきました。

江戸の夏の夜空に咲く花火は、失われた命を悼む心と未来への願いを託す象徴になっていったのです。

「たまや〜」「かぎや〜」の掛け声が響いた夜

両国川開きが定着する中、老舗の鍵屋(1659年創業)と、そののれん分けから生まれた玉屋が、橋を挟んで技を競い合うようになります。

大輪が夜空に開くたび、見物人の声が飛び交いました。

「かぎや〜!」「たまや〜!」

祈りの火花は、やがて江戸の町人文化の華やぎへと姿を変え、夏の夜を彩る賑わいの中心となっていきます。

戦後の復興と花火

第二次世界大戦の敗戦後、1945年10月に連合国軍総司令部(GHQ)が火薬の製造を禁じ、多くの花火大会が姿を消しました。

それでも、1946年の長良川や土浦、1947年の新憲法施行記念の花火など、一部の大会は例外的に続けられています。

やがて花火業者たちの働きかけが実を結び、1948年には在庫花火の消費が許可されました。

この年、両国川開きの花火大会も復活し、およそ70万人もの観客が押し寄せ、人々はそれを「江戸っ子の魂の復活ののろし」と呼びました。

爆発音が再び夜空を震わせたとき、それはもはや恐怖の響きではなく、希望と歓声の合図になっていました。

長岡の大花火大会や諏訪湖の湖上花火も、犠牲者を悼みつつ復興の象徴として、多くの人を夜空の下へと引き寄せていきます。

こうして花火は、戦争で失われた命を悼みながらも、未来への希望を灯す存在として、日本の夏を再び照らす灯りになったのです。

競技と祈り ―― 現代の花火大会のかたち

日本の花火大会には、大きく分けて二つの系譜があります。

ひとつは、花火師たちが技を競い合う「競技会」。

もうひとつは、過去をしのび、未来を願う「祈りと祭り」の場としての大会です。

「日本三大花火大会」と呼ばれる大曲(秋田)、土浦(茨城)、長岡(新潟)は、この二つの流れを代表する存在です。

さらに、全国の花火師が技を競う「日本三大競技花火大会」には、大曲と土浦に加え、伊勢神宮奉納全国花火大会(三重)が名を連ねます。

ここでは、日本を代表するこれらの大会を概観してみましょう。

大曲(秋田) 日本一の花火師が集う競技会

全国から選ばれた花火師が集い、昼花火を含む多彩な競技を展開します。

優れた作品には内閣総理大臣賞が授与され、花火師の最高峰を決める舞台となっています。

土浦(茨城) スターマインで競う、秋の大舞台

秋に開かれる全国規模の競技大会で、速射連発花火「スターマイン」の美しさを競います。

こちらも優勝者には内閣総理大臣賞が授与されます。

伊勢神宮奉納(競技) 競技と信仰が交わる大会

神に捧げる奉納花火の伝統と、現代の競技性が融合した大会です。

内閣総理大臣賞は授与されませんが、国土交通大臣賞や観光庁長官賞といった権威ある賞が贈られ、格式の高い舞台として知られています。

長岡(新潟) 空襲犠牲者を悼む、フェニックスの光

1945年の長岡空襲で命を落とした人々を悼み、平和を願う大会です。

夜空に広がる「フェニックス花火」は、復興の象徴として全国に知られています。

隅田川(東京) 江戸から続く、最古の花火大会

1733年の隅田川川開きを起源とする、日本最古の伝統を受け継ぐ花火大会です。

江戸情緒を色濃く伝えながら、今も夏の夜空を彩っています。

儚さ・連帯感・希望 ―― 日本の花火が託されたもの

かつては戦場で轟音を響かせた火薬が、いまや世界各地で人々を結びつける花火へと姿を変えました。

自由を祝う誇らしさとして打ち上げる国もあれば、古い伝統への敬意を示す場として用いる国もある。

あるいは、人々を結びつける力として愛されることもあります。

その中で、日本の花火が主に伝えてきたのは次の三つの思いでしょう。

ひとつは、散る桜に通じる「儚い美しさを尊ぶ心」。

ひとつは、夜空を共に見上げることで生まれる「連帯感」。

そしてもうひとつは、失われた命をしのびながら再生を願う「希望の灯り」です。

デジタル映像がどれほど精緻になっても、夜空に広がる一瞬の光景だけは代わりがききません。

花火は今も、束の間の輝きで人々の心を結び、夏の夜空を照らし続けているのです。

参考文献・出典一覧

- Walkerplus編集部「不老不死の薬を作ろうとして大爆発!?黒色火薬を生んだ錬丹術師の“失敗”とは」Walkerplus、2018年6月14日(2025年7月25日閲覧)

- 徳島県火薬類保安協会「火薬と花火の起源及び日本への伝来」徳島県火薬類保安協会(2025年7月25日閲覧)

- 花火Wikia編集部「花火の歴史」花火Wikia(2025年7月25日閲覧)

- Wikipedia編集者「花火」Wikipedia(2025年7月25日閲覧)

- Wikipedia編集者「鉄砲伝来」Wikipedia(2025年7月25日閲覧)

- 名古屋刀剣博物館「火縄銃(鉄砲)の歴史」名古屋刀剣博物館(2025年7月25日閲覧)

- 株式会社宗家花火鍵屋「鍵屋の歴史」株式会社宗家花火鍵屋(2025年7月25日閲覧)

- 東都のれん会「江戸の歳時記 8月 江戸の花火」東都のれん会(2025年7月25日閲覧)

- 探検コム編集部「知られざる「火薬と鉄砲」の日本史」探検コム(2025年7月25日閲覧)

- Amina Flyers編集部「花火は日本発祥ではなかった? 花火の起源や花火大会の歴史に迫る」Amina Flyers、2024年7月23日(2025年7月25日閲覧)

- 奈良県五條市「花火文化と鍵屋弥兵衛」奈良県五條市公式サイト(2025年7月25日閲覧)

- tenki.jp編集部「夏の風物詩!花火大会の起源と、江戸の夜空を彩った二大屋号「鍵屋」と「玉屋」」tenki.jp、2019年8月3日(2025年7月25日閲覧)

- 中央区観光協会特派員「萬治2年から360年継承する宗家花火鍵屋15代天野明子さん 4年ぶりの2023花火への思い」中央区観光協会特派員ブログ、2023年8月11日(2025年7月25日閲覧)

- リゾバ.comマガジン編集部「日本三大花火大会とは!?三大花火に匹敵する花火大会も紹介」リゾバ.comマガジン、2025年6月16日(2025年7月25日閲覧)

- ホームメイト・リサーチ編集部「全国の行って見たい日本の花火大会ランキングTOP20 2025年」ホームメイト・リサーチ(2025年7月25日閲覧)

- ホームメイト・リサーチ編集部「日本三大花火大会」ホームメイト・リサーチ(2025年7月25日閲覧)

- Wikipedia編集者「日本三大花火大会」Wikipedia(2025年7月25日閲覧)

- 花火大会が好き!編集部「(8)花火師の最高の名誉『内閣総理大臣賞』について」花火大会が好き!、2018年6月30日(2025年7月25日閲覧)