小さな列島、大きな違い ── 方言と祭りが語る日本

日本は地図で見れば小さな島国です。

飛行機なら数時間、新幹線でも一日あれば端から端まで行けます。

ところが、その道中で耳を澄ませば、言葉も響きも町ごとに変わっていく。

狭い国土に、驚くほどの多様さが詰め込まれているのです。

その象徴が「方言」と「祭り」。

人の口からこぼれる声は土地ごとに違い、太鼓の音が響かせる鼓動は町ごとに変わる。

まるで同じ屋根の下に、性格のまったく違う兄弟姉妹がぎっしりと同居しているかのようです。

この記事では、その違いを「雑学以上、学術未満」でひもときます。

学んで、笑って、驚いて、そして胸に落ちる。

読後にはきっと、「やっぱり日本って面白い」と感じていただけるはずです。

方言 ― 声が生む個性

方言の基本情報と多様化の理由

方言とは、同じ日本語でありながら、地域ごとに異なる語彙・発音・言い回しを持つ言葉のことです。

標準語が国から支給された制服だとすれば、方言はその下に着ているTシャツ。

制服の前ボタンを少し開ければ、つい顔をのぞかせてしまう。

人はどうしても、自分の土地の声を隠しきれないのです。

では、なぜこれほど多様になったのでしょうか。

理由のひとつは江戸時代の藩。

藩境や関所が行き来を妨げ、言葉は小さな箱庭の中で独自に育ちました。

さらに日本は島国であり、険しい山地が集落を隔てます。

孤立した集落では、言葉はその土地だけの「秘密の暗号」になります。

結果として、各地は「言葉の独立国」となり、同じ日本語でありながら驚くほど多彩な方言が咲き乱れることになったのです。

明治以降、標準語が学校教育で広まりました。

言葉の統一を目指した結果、本来なら消えるはずだった方言が、逆に「個性」として際立つようになったのは興味深い現象です。

いまや方言は「直すべき癖」ではなく、「人に話したくなる魅力」として再評価されつつあります。

方言に出会うとき

ここからは、地域ごとに意味が大きく変わる言葉を見ていきましょう。

「同じ日本語のはずなのに、どうしてこうなる!?」──そんな意外性こそが、方言の最大の魅力です。

- 「なおす」(関西、福岡県)=片付ける

「この本なおしといて」と言われて、「どこか壊れてるのかな?」と工具を探す……。それにしても、本を工具でどうやって直すんでしょう。

- 「こわい」=疲れた(北海道)/濃い(長野)/恥ずかしい、心配だ(岐阜)

「こわい顔してるね」と言われて「そんなに睨んでた?」と恐縮したら、実は「疲れてない?」の意味。同じ言葉なのに、こちらはケンカ腰、あちらは労わり。人間関係のコイントスみたいな方言です。 - 「えらい」=疲れた・しんどい(中部・関西)

「君はえらいね」と言われて胸を張ったら、「今日は大丈夫?だいぶしんどそうだよ」という意味だった。表彰状をもらえるはずが、栄養ドリンクを差し出されるはめに。

- 「あずましい」(北海道、青森)=居心地がよい、落ち着く

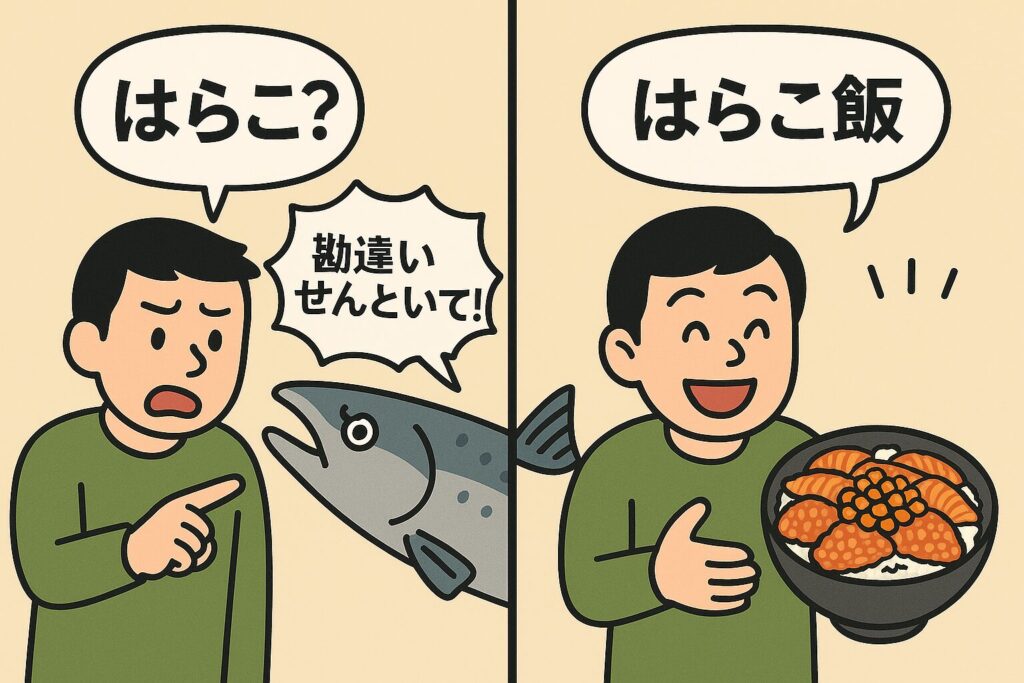

「ここはあずましいね」と言われて、「東の方角?」と地図を広げるのは旅行者あるある。「とても落ち着くね」と言われているのです。言葉ひとつで北国の温かさを感じさせます。 - 「はらこ」(宮城、新潟県村上市)=鮭の卵(いくら)

「はらこ飯」と聞いて「腹の子?」とぎょっとするのは県外人。実は贅沢な海の幸丼ぶりで、恐る恐る口にしたら笑顔になるという落ちのついた誤解です。

方言が「笑い」に変わるとき

次に、会話のネタとして強烈に印象に残る方言をご紹介しましょう。

誤解や言い間違いが笑いを生み、思い出に刻まれるような方言です。

- 「一緒にしんでよ」(名古屋)=一緒にしないでよ

聞いた瞬間「えっ、死んで!?」と全身が凍りつく。ところが意味はただの拒否表現。このギャップこそ、方言が生むコントの種です。 - 「チャウチャウちゃうんちゃう?」(大阪)

「それ、チャウチャウ(犬の種類)じゃないんじゃない?」という意味。知らない人には呪文にしか聞こえませんが、大阪人には普通の会話。すでに日常が漫才です。

- 「けーこ、こけーけーここここ!」(岡山)=けい子、ここへ来い。ここだ、ここだ。

ニワトリの鳴き声かと思ったら、人の名前を呼んでいただけ。方言は時に動物語と化し、旅人の耳を混乱させます。

- 「おっぺす」(千葉県南部、埼玉県所沢など)=押す

「ドアおっぺして!」と急かされ、「え、何それ!?」と立ち尽くす東京人。このままでは、ドアも開かないし会話も開かない。そんな滑稽さを生む一語です。 - 「はわく」(熊本、山口)=掃く

「庭をはわいといて」と頼まれ、「ハワイ?」と聞き返す人が続出。掃除のはずが、南国旅行に誘われたかと誤解する一語。

祭り ― 鼓動が生む個性

祭りの基本情報と多様化の理由

「祭り」という言葉は、本来「祀る」から来ています。

神や祖先、自然の力に祈りを捧げる行為が、いつしか太鼓や踊りを伴う大きな催しへと膨らんでいったのです。

日本文化を語るときによく出てくる「ハレ」と「ケ」。

日常=ケの世界を生きる人々が、非日常=ハレに切り替える劇的な瞬間こそが、祭りです。

普段は静かな町の人たちが、祭りの日には声を張り上げ、肩を組んで踊り出す。

心の奥底にしまっていたエネルギーを、誰もが安心して解き放てる「公認の舞台」こそ祭りなのです。

祭りが地域ごとに異なるのは、そこで営まれる暮らしと信仰が違うからです。

海の町は豊漁を、山の村は豊作を、都市は疫病退散を祈る。

生活の願いが、そのまま祭りの姿を形づくってきました。

祈る対象は違っても、「みんなで集まりたい」という人間の欲求は共通。

神道・仏教・民間信仰が入り混じり、地域ごとのオリジナルな「鼓動」として育ってきました。

祭りに見る「定番」の顔ぶれ

まずは、基礎教養として押さえておきたい定番の祭りから見ていきましょう。

- 祇園祭(京都)・天神祭(大阪)・神田祭(東京)

「日本三大祭り」と呼ばれる顔ぶれです。山鉾巡行(やまほこじゅんこう)や豪華な船渡御(ふなとぎょ)など、いずれも千年以上の歴史や規模を誇り、日本の祭り文化の大黒柱と言ってよいでしょう。

- 青森ねぶた・秋田竿燈(あきた かんとう)・仙台七夕

「東北三大祭り」。ねぶたの武者絵、竿燈の灯り、七夕の飾り ── 同じ東北でも三者三様。寒さ厳しい地方で、夏の短い盛りにエネルギーを一点集中させた結果、これほどまでに華やかで独自の祭りが育ったのです。

- 三大御田植祭(おたうえまつり)(千葉・香取神宮、三重・伊雑宮(いぞうぐう)、住吉大社の御神田(みこだ))

田植えそのものを、五穀豊穣を祈る神事に仕立てた珍しい祭りです。田んぼがステージになる、日本人の稲作文化への素朴な敬意が感じられます。

- 九州三大祭(筥崎宮放生会(はこざきぐう ほうじょうや)、長崎くんち、八代妙見祭(やつしろ みょうけんさい))

放生会の厳粛さ、くんちの豪華絢爛、妙見祭の勇壮な行列──祈りと熱気をあわせ持つのが九州流。信仰と賑わいが一体となった祭りの濃さが際立ちます。

祭りが「個性」を放つとき

一方、地域ならではの個性が強烈に光る祭りもあります。

- なまはげ柴灯(せどう)まつり(秋田)

鬼が家々を訪ねて怠け者を叱り飛ばす。子どもにとっては恐怖の一夜ですが、実は無病息災を願う真剣な祈り。泣かされる子どもも、翌朝には「健康祈願の主役」だったことに気づくのです。

- 鳥羽の火祭り(愛知)

燃え盛る炎に男たちが飛び込み、神木を取り出す勇壮な儀式。冷静に考えれば「消防団泣かせ」ですが、火の粉を浴びるその姿に観客は酔いしれます。

- 新居浜(にいはま)太鼓祭り(愛媛)

総重量2.5トンの太鼓台を、130人がかりで担ぎ上げる「喧嘩祭り」。ぶつかり合う瞬間は、まさに力と力の真剣勝負。伝統文化の名を借りた、地域総出の筋肉大会です(現在は、太鼓台同士の鉢合わせ(喧嘩)は禁止されています)。

- さっぽろ雪まつり(北海道)

雪と氷で作られた巨大な像や建物が並ぶ、近代型の祭り。農耕や漁労の祈りではなく、「雪が多いならアートにしてしまえ」という発想の転換が生んだイベントです。

こうして並べてみると、祭りはどれも「人々が自分たちの土地をどう生きてきたか」を映し出しています。

祈りや信仰が原点であっても、そこに笑いや力比べや芸術性が加わり、結果的に「驚くほど多様な鼓動」となって響き続けているのです。

その違いが、私たちの財産

方言は土地の声、祭りは土地の鼓動。

それぞれの違いは、ときに誤解を生み、ときに笑いを呼び、ときに胸を熱くします。

近代以降、日本は「標準語」や「近代化」の名のもとに均質さを求めてきました。

けれども不思議なことに、全国を同じにしようとすればするほど、かえって各地の違いがくっきりと浮かび上がってきたのです。

そこに優劣はありません。

違うだけで、それは豊かさの象徴。

そしてその違いこそが、日本という国の底力を形づくってきました。

だからこそ私たちは、地方の言葉に耳を澄まし、祭りの太鼓を胸に響かせながら、こうつぶやけばいいのです。

「やっぱり日本って、面白い」と。

参考文献・出典一覧

- ランキングー編集部「地域によって意味が違う面白い方言ランキング」ランキングー、2025年6月19日(2025年8月26日閲覧)

- ランキングー編集部「関西弁!他県民の知らない「関西の方言」ランキング【体調編】」ランキングー、2025年5月6日(2025年8月26日閲覧)

- ランキングー編集部「京都弁!意味が難しい京都府の方言ランキングPart1」ランキングー、2023年9月24日(2025年8月26日閲覧)

- ランキングー編集部「京都弁!意味が難しい京都府の方言ランキングPart2」ランキングー、2024年9月10日(2025年8月26日閲覧)

- ランキングー編集部「響きがユニーク!おもしろ方言ランキング」ランキングー、2025年8月20日(2025年8月26日閲覧)

- Rest「私の第二言語は長岡弁です」note、2022年3月16日(2025年8月26日閲覧)

- DIAMOND online編集部「「『朝っぱら』は埼玉の方言だ」を超えるマニアックすぎる「あるある」ベスト1」DIAMOND online、2024年4月4日(2025年8月26日閲覧)

- Pouch編集部「全国の「方言おもしろエピソード」に爆笑&ビックリ!「一緒に死んで!?」「◯◯のひと言で離婚」「 “かってきて” と言われて買っちゃダメ」」Pouch、2016年3月30日(2025年8月26日閲覧)

- タウンネット編集部「ツイッターで「#方言でだからダメって言ったでしょ」祭りが突如勃発、なにこれ萌える」タウンネット、2014年12月19日(2025年8月26日閲覧)

- J-COOL戦略研究所「日本のお祭り」J-COOL戦略研究所(2025年8月26日閲覧)

- Wikipedia編集者「祭」Wikipedia(2025年8月26日閲覧)

- Walkerplus+編集部「日本三大祭りってどんな祭り? 歴史や由来を紹介!地域ごとの三大祭も」Walkerplus+、2024年7月26日(2025年8月26日閲覧)

- FUN!JAPAN編集部「これぞ「奇祭」!?日本各地のユニークなお祭り5選」FUN!JAPAN、2024年12月10日(2025年8月26日閲覧)

- att.JAPAN編集部「日本の有名な祭り15選!地元民と共に盛り上がりながら、日本の伝統を体感しよう!」att.JAPAN、2025年6月24日(2025年8月26日閲覧)