同じ国なのに、どうしてこんなに違う?

京都の町家を歩けば、格子戸の向こうから差し込む夕日まで几帳面に整列して見えます。

ところが沖縄に行けば、赤瓦の屋根でシーサーがあくびをして、「陽気にいこうよ」と笑っているようです。

北の北海道では雪まつりの氷像がきらめき、南の鹿児島では真っ赤なハイビスカスが冬でも咲き誇る。

同じ国なのに、どうしてこれほど表情が違うのでしょうか。

答えは案外、単純です。

日本列島の自然が、人々を「閉じ込めた」からです。

山は壁のように立ちふさがり、気候は境界線を引き、海流や風は地域ごとに異なるリズムを刻む。

閉ざされた環境は、人々に逃げ道を与えませんでした。

その結果、各地はその場にある資源と知恵をとことん突き詰めることになり、文化は熟成し、性格は濃くなっていったのです。

つまり日本の地方文化は、「閉じることで深まる」必然を背負ってきました。

自然が舞台監督となり、人間はその狭い舞台で知恵を磨き続けた。

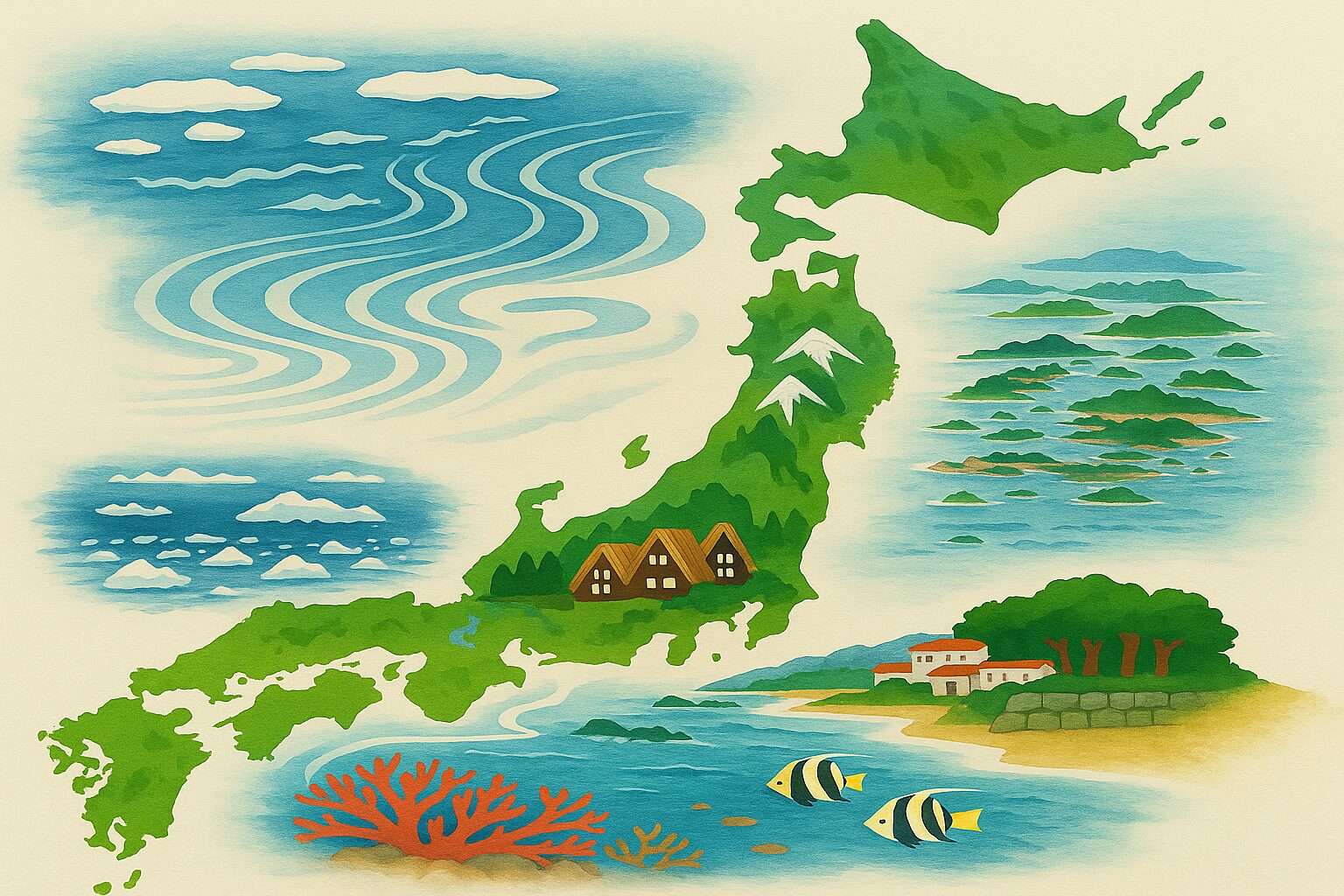

だからこそ、この国は小さな島国でありながら、寄せ木細工のように多様な顔を持つのです。

本記事では、変化に富んだ自然環境がいかにして日本各地の個性を育んできたのかを見ていきます。

縦に長い列島 ── 気候に閉ざされ、色濃く深まる個性

宗谷岬から与那国島まで、およそ3,000キロ。

飛行機なら数時間の距離ですが、その間に広がる気候の振れ幅は、世界地図を一枚まるごと畳んで詰め込んだようなものです。

北の宗谷岬では流氷が押し寄せ、海は白い大理石の床のように固められます。

一方、南の与那国島ではエメラルド色のサンゴ礁が陽光を反射し、魚たちが南国の舞踏会さながらに舞い踊る。

ひとつの国の中に「氷」と「常夏」が同居する光景など、そう簡単に見られるものではありません。

青森では冷涼な気候に鍛えられたリンゴが真っ赤に実り、宮崎では太陽に甘やかされた橙色のマンゴーが育ちます。

リンゴは黙々と努力する勤勉家、マンゴーは屈託なく笑う楽天家。

果物にすら個性を与えてしまうのが、この列島の面白さです。

日本列島は、気候のグラデーションを背負い込んだ「小さな地球」。

「縦に長い」という一見単純な事実が、日本の各地を個性豊かにした土台のひとつとなっているのです。

山に閉ざされて熟成し、海に守られた文化

日本列島の背骨には険しい山脈が縦に走り、まるで舞台の幕のように土地を分けています。

幕を越えるのは容易ではなく、人々はそれぞれの「幕の内側」で暮らしを工夫し、独自の言葉や習慣を熟成させてきました。

岐阜・白川郷の合掌造りはその象徴です。

豪雪に閉ざされた谷間で、人々は屋根を大きく傾け、雪を滑り落とす知恵を積み重ねました。

あの勾配が大きく巨大な茅葺き屋根は、雪との真剣勝負に勝つための答えだったのです。

しかも合掌造りは白川郷や五箇山といったごく限られた地域にしか見られません。

山が壁である限り、そこで育まれた文化は内向きに深まり、よそ者に容易には触れられなかったのです。

一方で海はどうでしょう。

山が遮断なら、海はむしろ開口部です。

とりわけ瀬戸内海のように多島美が広がる海域では、島影を縫うように船が行き交い、港町が外洋との交易窓口となりました。

異国の香辛料や器、歌までもが潮風に乗って漂着し、あっという間に地元の文化に溶け込んでいったのです。

つまり山は「閉じる壁」、海は「開く窓」。

この相反する二つの舞台装置が同じ列島に並んだことで、日本の地方は内向きの熟成と外向きの交流という二つの性格を同時に抱えることになりました。

これは地域ごとの個性が鮮やかに分かれた別の理由です。

季節風と海流によって鍛えられた食の知恵

黒潮と親潮、そして季節風(モンスーン)。

こうした自然の力は、豊かな食文化を育てる教師でもありました。

たとえば海。

太平洋を北上する黒潮と、オホーツクから南下する親潮。

二つの海流がぶつかり合う海は、南北から多彩な魚が集まる「海の見本市」です。

北海道・根室では親潮に乗ってやってくる脂の乗ったサンマが食卓を飾り、千葉・銚子では黒潮の恵みであるイワシが庶民の味として愛されてきました。

出自の海流が違えば、同じ魚でも食卓の風景はがらりと変わるのです。

陸に目を移せば、モンスーンが雪や雨を運び、地域ごとに異なる食の知恵を生みました。

日本海側では豪雪に備えて発酵文化が磨かれ、石川県のかぶら寿司や魚醤「いしる」がその代表例です。

一方、太平洋側の温暖な高知では、新鮮なカツオをたたきにして軽やかに味わう。

長い冬に耐える保存食と、陽光を浴びて楽しむ旬のごちそう ── 風土の対照が、それぞれの土地の味覚を育てました。

結局のところ、自然は「ここで生きるなら、どう食べますか?」という問いを出してきたのです。

海流もモンスーンも、まるで教師が試験問題を配るように淡々と、しかし容赦なく。

各地の食卓は、その問いに対して人々が提出してきた答案用紙にほかなりません。

閉ざされた風土が形づくった暮らしと気質

家のかたちは、「気候と人々の対話」の中で形づくられたものです。

雪深い東北では、岩手の曲屋(まがりや)がそのひとつの答えでした。

人と馬が同じ屋根の下で暮らすL字型の家は、豪雪をしのぎつつ畜力を生活に組み込むための知恵です。

南国・沖縄では、強烈な台風に備えて屋敷を石垣とフクギ並木で囲みました。

自然の猛威を防ぎながらも、家の中は風が通り抜ける開放的な造り。

北と南で、家はまるで正反対の姿を見せていますが、いずれも「この土地でどう生き延びるか」という問いに対し、人々が絞り出した生活の知恵でした。

信州では、冬に備えて凍み豆腐や野沢菜漬けといった保存食が磨かれました。

寒さは、人々に忍耐と慎ましさを教え込み、台所の知恵を鍛えたのです。

対照的に、温暖な南の島々では、陽光と風に包まれた暮らしが人々の気質におおらかさを与えました。

こうして建築や食、そして人の気質までもが、土地の風土に寄り添って形づくられました。

それらは、自然環境が長い時間をかけて磨いた副産物、人間と風土の共同作品なのです。

「閉じて深めた」── 自然が生んだ必然の多様性

山は壁となり、海は窓となり、気候は照明のように舞台を照らす ── 最初にキャンバスへ下地を塗ったのは「自然」という舞台監督でした。

その上に、人々の暮らしや知恵が重ね塗りされ、地域ごとの模様が浮かび上がったのです。

東北の雪国では、長い冬が忍耐の気質を鍛え上げました。

南国・沖縄では、「なんくるないさー」という言葉に象徴されるおおらかさが、陽光と潮風に磨かれてきました。

どちらも自然が導いた必然の人間性です。

つまり日本列島の多様性とは、自然が用意した舞台の上で、それぞれの土地の人々が応え続けた結果なのです。

寄せ木細工のように並ぶ地域文化の違いは、必然の重なりが生んだ模様。

その豊かな個性は、現代を生きるわたしたちの暮らし、言葉、食卓の隅々にまで刻まれています。

参考文献・出典一覧

- Wikipedia「日本の気候」(2025年8月17日閲覧)

- 環境省「日本の自然」(2025年8月17日閲覧)

- Wikipedia「ケッペンの気候区分」(2025年8月17日閲覧)

- 気象庁「2025年のさくらの開花状況」(2025年8月17日閲覧)

- 日本気象協会「2024年紅葉見頃予想<第3回>」2024年10月31日(2025年8月17日閲覧)

- 気象庁「気候変動監視レポート」令和7年3月18日更新(2025年8月17日閲覧)

- 日本遺産ポータルサイト「究極の雪国とおかまち」(2025年8月17日閲覧)

- 旅・OH!STATION「みんぱく(国立民族学博物館)の民家模型」(2025年8月17日閲覧)

- 農林水産省「ため池百選」(2025年8月17日閲覧)

- 水産庁「我が国周辺の水産資源」(2025年8月17日閲覧)

- FAO「State of World Fisheries and Aquaculture 2024」(2025年8月17日閲覧)

- Hidetaka Hirata, Hatsumi Nishikawa, Norihisa Usui, Toru Miyama, Shusaku Sugimoto, Akira Kusaka & Takashi Seto「The Kuroshio large meander and its various impacts: a review」2025年3月29日(2025年8月17日閲覧)

- Hiroshi Kuroda, Yukiko Taniuchi, Takuya Nakanowatari「Unprecedented oceanographic conditions in October 2024 around the Oyashio and Coastal Oyashio off the southeastern coast of Hokkaido, Japan」2025年6月(2025年8月17日閲覧)

- 新潟県「克雪住宅事例集」(2025年8月17日閲覧)

- UNESCO「Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama」(2025年8月17日閲覧)

- UNESCO World Heritage Centre「Advisory Body Evaluation (ICOMOS): Historic Villages of Shirakawa-go and Gokayama (No. 734)」1995年(2025年8月17日閲覧)

- 横手市観光協会「横手の雪まつり【かまくら】」(2025年8月17日閲覧)

- 川崎市立日本民家園「古民家紹介」(2025年8月17日閲覧)

- Wikipedia「沖縄赤瓦」(2025年8月17日閲覧)

- 石井龍太「瓦と琉球」関西大学リポジトリ、2012年3月22日(2025年8月17日閲覧)