47色で描く、日本列島の多彩なパレット

日本を北から南まで旅してみると、同じ国を歩いているはずなのに、まるで別の舞台に迷い込んだような錯覚を覚えることがあります。

京都では格子戸越しに差し込む西日が町家の影を描き、沖縄では赤瓦の屋根にシーサーが昼寝をしています。

東北では雪まつりの雪像が凛として立ち、九州では火祭りの炎が夜空を焦がす。

どれも日本ですが、風景も空気も、そこで交わされる言葉さえも違うのです。

この違いは、単なる「ご当地色」という言葉では片付けられません。

伝統的工芸品の品目数を県ごとに数えても、方言分布図を広げても、日本列島はまるで47色の絵の具を並べたパレットのよう。

混ざれば一色になるけれど、それぞれの色が持つ個性は失われません。

では、なぜこの国は、こうも豊かで多様な地域性を保ち続けてきたのでしょうか。

本記事では、その理由を大づかみに俯瞰し、全体像を描き出してみたいと思います。

掘り下げは次回以降、各地域や要因ごとの物語に譲るとして、まずはこの不思議な「47色の日本」を遠くから眺めてみましょう。

日本の地方がこれほど個性豊かな理由

3,000キロの日本縦断、気候と風土が描く文化の地図

日本列島は、北の宗谷岬から南の与那国島まで、およそ3,000キロ。

これは東京から台湾を越え、フィリピンの手前まで届くほどの距離です。

ひとつの国の中に、亜寒帯の冬と亜熱帯の夏が同居しているわけです。

背骨のように山脈が走り、両脇には入り組んだ海岸線が波打ちます。

北と南、海と山、その組み合わせごとにまったく違う「自然の部屋」が並んでいる

—— まるで長い廊下に、四季や風土の異なる宿がずらりと並んでいる旅館のようです。

黒潮と親潮がぶつかる海は、獲れる魚を変え、食卓の話題まで変えます。

冬、雪が街を包む地域では保存食文化が磨かれ、温暖な太平洋側では出汁や野菜の風味が軽やかに生きます。

要するに、自然そのものが「家庭教師」となり、家のかたちや味の好み、季節の行事を地域ごとに教えてきたのです。

山は壁に、港は窓に ── 交通が編んだご当地模様

山と川が行き来を不便にした分、町は内向きに熟成し、港は外向きに花開きました。

日本海側の港町は、北前船の「点と線」のネットワークで遠くの文化と商いを結び、内陸は街道と宿場が「間(あいだ)の文化」を育てました。

各地域は、自分の手の届く資源で勝負します。

土の質が焼き物を、森が漆器を、川が織物を呼びました。

近代に入ると、鉄道と道路が血管のように張り巡らされ、地域の品や物語が往来を始めます。

それまで山や海に囲まれ、「自分たちだけのもの」として育ってきた文化は、外の人の目に触れることで新たな意味を帯びました。

旅人がそれを「珍しい」と喜び、持ち帰ることで、地元の人々も改めてその価値を意識するようになったのです。

こうして、閉じた環境で深まった個性が、開かれることでさらに輝きを増す。

その経験こそが、今日私たちが親しむ「ご当地」の強さの源になっています。

藩の数だけ個性あり ── 江戸の政治が育てた地方色

江戸時代の社会は、中央が舵を取りつつ、各藩にかなりの裁量を残すという絶妙な仕組みで動いていました。

藩ごとに法律や経済政策、教育や産業振興の方針を独自に決められたため、その土地の自然条件や産物に合った文化や産業がじっくり育ったのです。

米どころは酒造や米菓を磨き、木材豊富な地では建築や漆器が発達しました。

参勤交代は、それぞれの土地で育まれた文化を江戸や街道沿いの町へ持ち出す機会でもありました。

各藩の行列は一種の移動する見本市で、衣装や工芸品、郷土料理の噂が他の地域にも広まり、地方ごとに磨かれた個性が全国を巡って互いに影響を与え合ったのです。

明治の廃藩置県で地図は描き直されましたが、地域の誇りは消えませんでした。

戦後の地方自治は、文化を育てる「温室」のように環境を整え、同時に外に向けて発信する「追い風」の役割も果たしました。

保存のための制度と、広く届けるための仕組みが揃ったことで、祭りも工芸も次の時代へ確かに受け継がれていったのです。

方言は音の博物館、祭りは暮らしの鏡

長い時間の中で人の往来は偏り、言葉は山で分かれ、島で育ちました。

方言はいわば「音の博物館」で、同じ日本語でも旋律が違います。

年中行事や祭りは、気候と生業の映し鏡です。

雪国では冬の長さに耐えるための明るい祭りが生まれ、漁の盛んな地域では海の恵みを感謝する儀式が育ちました。

食卓にも、保存の知恵と旬の勢いが並びます。

方言も祭りも工芸品も、そうした日々の営みが長い時間をかけて形づくったものです。

地域文化とは、その積み重ねの結晶なのだと実感します。

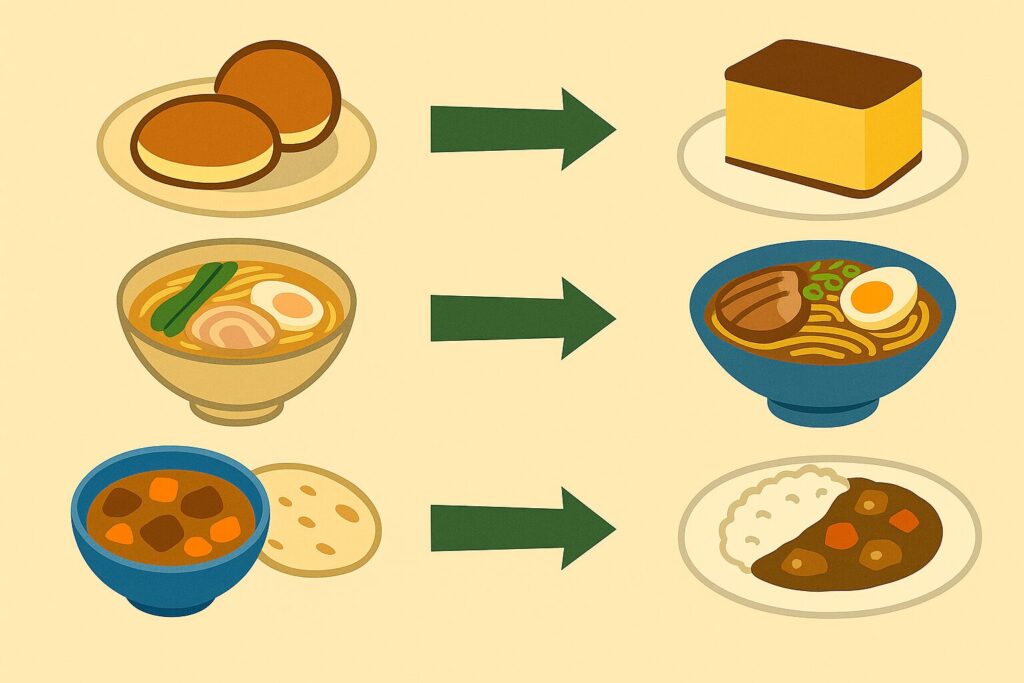

異国の種、土着の花 ── 地方が育てた輸入文化

外から来たものは、港や窓口 —— 長崎、横浜、神戸、そして琉球 —— から入り、各地で現地化しました。

菓子も器も踊りも、来たときの姿のままでは終わりません。

地場の素材や嗜好に合わせて、別の名前、別の味へと育ちます。

輸入と模倣で始まっても、最後はその土地の色に染まる。

これが日本の地方の得意技で、異国の種を各地の土で芽吹かせ、独自の花を咲かせてきました。

雪国の忍耐、南国の笑顔 ── 気質がつくる地域の顔

気候や歴史は、人の気分にも少し影を落とします。

雪を相手にする地域には粘りが生まれ、海風の通う土地にはおおらかさが宿る。

これらはもちろん一般論ですが、ことわざや地域独特の言い回し(俗諺:ぞくげん)には土地の価値観が静かに刻まれています。

ふるさとを想う気持ちは、郷土芸能を続ける理由になり、次の世代にバトンを渡す原動力になります。

郷土愛は、文化にとって最高の保存料なのです。

ゆるキャラとB級グルメ ── 平成の新しいご当地戦略

高度経済成長は人を都市へ吸い寄せましたが、その反作用として「地元の宝」の見直しが進みます。

古い町並みが保存され、温泉地は物語を纏い直し、祭りは国内外の観客を迎える舞台になります。

ゆるキャラやB級グルメは、軽やかに見えて実は戦略的。

その地名を聞いたときに思い浮かぶイメージを、新しい体験や魅力と結びつけ、人々の記憶に刻み直します。

ブランドづくりとは、過去の蓄えを現代の言葉で語り直す営みである —— そのことを、各地域が自ら証明しているのです。

寄せ木細工のような日本列島

こうして見てくると、日本の地域性は、単に自然や歴史の産物ではありません。

山も川も港も、藩も道路も、そして人の性格までもが、長い時間をかけて互いに影響し合い、まるで寄せ木細工のように組み合わさってできたものです。

一つひとつの木片はそれだけでも美しいのですが、組み合わせて初めて「日本」という模様が浮かび上がります。

しかも、その模様は常に少しずつ変化している —— 新しい色が加われば、古い色も違って見える。

地方の多様性とは、そういう動的な美しさなのだと思います。

つまり、日本の地域文化は「閉じて深め、開いて磨く」を繰り返してきた結果です。

偶然の出会いも、計画的な交流も、どちらもこの模様を豊かにする染料になってきました。

本記事ではその全体像をざっと俯瞰しましたが、細部に潜む物語はまだ語っていません。

次回からは、それぞれの要因や地域を一つずつ取り上げ、寄せ木細工の木片を手に取るように、その手触りと香りを確かめていきたいと思います。

参考文献・出典一覧

- 経済産業省「伝統的工芸品」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「経済産業大臣指定伝統的工芸品」(2025年8月10日閲覧)

- 国立国語研究所「全国方言分布調査(FPJD)・新日本言語地図(NLJ)」(2025年8月10日閲覧)

- 観光庁「旅行・観光消費動向調査2024年 年間値(確報)」2025年4月30日(2025年8月10日閲覧)

- 農林水産省「うちの郷土料理」(2025年8月10日閲覧)

- 農林水産省「にっぽん伝統色図鑑」(2025年8月10日閲覧)

- キッコーマン株式会社「しょうゆの地域特性」(2025年8月10日閲覧)

- 株式会社日本能率協会総合研究所「「味の地域差に関する調査2018」結果報告」2018年10月4日(2025年8月10日閲覧)

- 気象庁「日本の気候」(2025年8月10日閲覧)

- 久保哲朗「都道府県別年間降雪量」都道府県別統計とランキングで見る県民性(2025年8月10日閲覧)

- 水産庁「令和6年度水産白書」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「北前船」(2025年8月10日閲覧)

- 北前船「北前船とは」(2025年8月10日閲覧)

- 人文学オープンデータ共同利用センター「江戸主要街道データセット」(2025年8月10日閲覧)

- 国土交通省「鉄道主要年表」(2025年8月10日閲覧)

- トンビが見た江戸の町「江戸幕府 六十九国全図、三百藩全図」(2025年8月10日閲覧)

- トンビが見た江戸の町「全藩一覧表」(2025年8月10日閲覧)

- 東証マネ部!「【第7回】江戸時代の経済(商業・流通)の基本的な仕組み(前編)」2020年11月28日(2025年8月10日閲覧)

- 東証マネ部!「【第7回】江戸時代の経済(商業・流通)の基本的な仕組み(後編)」2020年11月28日(2025年8月10日閲覧)

- 日本史研究のための史料と資料の部屋「江戸時代の藩一覧(都道府県別)」(2025年8月10日閲覧)

- かずよ@江戸を研究する人「『藩』という統治の仕組み」note、2020年3月2日(2025年8月10日閲覧)

- 総務省「地方自治制度の歴史」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「廃藩置県」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「地方自治法」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「府県廃置法律案」(2025年8月10日閲覧)

- ホームメイト・リサーチ「歴史上まれにみる大政策「廃藩置県」」(2025年8月10日閲覧)

- 社会実情データ図解「江戸時代後半の人口推移(全国と北陸)」(2025年8月10日閲覧)

- 総務省統計局「江戸時代の我が国の人口」2016年3月17日(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「江戸の人口」(2025年8月10日閲覧)

- 国土交通省「国土交通白書人口データ」(2025年8月10日閲覧)

- 社会実情データ図解「人口の超長期推移」(2025年8月10日閲覧)

- ねとらぼ「なぜ新潟や石川が「人口日本一」だったのか?」2018年4月22日(2025年8月10日閲覧)

- man@bow「人口減少への視点 PART3」2013年7月31日(2025年8月10日閲覧)

- ResOU(大阪大学研究ポータルサイト)「現代人日本人の遺伝的・表現型多様性の起源を解明 古代狩猟採集民が現代日本人へ残した遺伝的遺産」2024年11月24日(2025年8月10日閲覧)

- 東京大学大学院 理学系研究科・理学部「縄文人と渡来人の混血史から日本列島人の地域的多様性の起源を探る」2023年2月21日(2025年8月10日閲覧)

- 理化学研究所「全ゲノム解析で明らかになる日本人の遺伝的起源と特徴 -ネアンデルタール人・デニソワ人の遺伝子混入と自然選択-」2024年4月18日(2025年8月10日閲覧)

- 国立科学博物館「遺伝子から続々解明される縄文人の起源~高精度縄文人ゲノムの取得に成功~」2019年5月13日(2025年8月10日閲覧)

- 日本人類遺伝学会「縄文人と渡来人の混血史からわかった日本列島人の地域的多様性の起源」2023年6月22日(2025年8月10日閲覧)

- 農林水産省「食育に関する意識調査報告書(平成29年3月)食文化の継承及び伝承について」(2025年8月10日閲覧)

- 文化庁「国指定文化財等データベース 重要無形民俗文化財」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「重要無形文化財」(2025年8月10日閲覧)

- 文化庁「民俗文化財」(2025年8月10日閲覧)

- 文化庁「日本の伝統文化を未来へ伝える。-民俗文化財の保護制度- リーフレット」(2025年8月10日閲覧)

- 文化遺産オンライン「文化遺産オンライン」(2025年8月10日閲覧)

- ことば研究館「方言って何ですか? 方言はなぜできたのですか」2025年6月24日(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「南蛮文化」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「南蛮貿易」(2025年8月10日閲覧)

- ときどき 桃山の美とこころ「唐物と南蛮物」(2025年8月10日閲覧)

- ときどき 桃山の美とこころ「南蛮服飾」(2025年8月10日閲覧)

- 神戸市立博物館「南蛮屏風」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「唐物」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「琉球王国」(2025年8月10日閲覧)

- 尚古集成館「島津家と海のつながり」(2025年8月10日閲覧)

- WEB歴史街道「なぜ薩摩藩は琉球を攻めたのか?~明・清との関係と貿易利益」2019年5月14日(2025年8月10日閲覧)

- 琉球王国・沖縄の歴史を学ぼう「琉球王国を薩摩藩の属国にできた理由と幕府が放置したのは理由」2022年6月20日(2025年8月10日閲覧)

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター「北海道大学アイヌ・先住民研究センター」(2025年8月10日閲覧)

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター「つないでほどく アイヌ/和人 ブックレット」(2025年8月10日閲覧)

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター「北海道アイヌ民族生活実態調査報告 概要」(2025年8月10日閲覧)

- HOKKAIDO「北海道の文化~アイヌ文化と縄文文化〜」(2025年8月10日閲覧)

- 国土交通省「アイヌ関連施策」(2025年8月10日閲覧)

- 国土交通省「アイヌ文化」(2025年8月10日閲覧)

- Wikipedia「擬洋風建築」(2025年8月10日閲覧)

- GoNAGANO「文明開化を伝える擬洋風建築の代表作 国宝・旧開智学校校舎を知る」2024年11月13日(2025年8月10日閲覧)

- メイジノオト「一見洋風だけどどこか違和感あり?地方の大工さん達が見よう見まねで建てた“擬”洋風建築たち」2021年8月23日(2025年8月10日閲覧)

- 清水建設「二代清水喜助が手がけた「三大擬洋風建築」」(2025年8月10日閲覧)

- 山形県「山形県の近代化産業遺産群 近代化を進めた建築物」(2025年8月10日閲覧)

- 愛媛県生涯学習センター「明治期の建築」(2025年8月10日閲覧)

- 株式会社ブランド総合研究所「地域ブランド調査2024 結果速報」2024年10月18日(2025年8月10日閲覧)

- ソニー生命「47都道府県別 生活意識調査2024」2024年12月12日(2025年8月10日閲覧)

- 吉野伸哉ほか「日本におけるBig Fiveパーソナリティの地域差の検討」『環境心理学研究』第9巻第1号、2021年(2025年8月10日閲覧)

- 小塩真司、阿部晋吾、カトローニ ビノ「日本語版Ten Item Personality Inventory (TIPI-J)」『パーソナリティ研究』第21巻第1号、2012年(2025年8月10日閲覧)

- TABIZINE「47都道府県の地元民が答えた「県民性を表す一言」が大集合! あなたの県の特徴は?」2025年7月9日(2025年8月10日閲覧)

- 新井小枝子「地域言語・方言」『日本語の研究』第19巻1号、2023年4月1日(2025年8月10日閲覧)

- 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」(2025年8月10日閲覧)

- 新・公民連携最前線「人口増減率ランキング2024[総人口]――全国TOP50・人口規模・都道府県別」2024年9月17日(2025年8月10日閲覧)

- 日本政府観光局(JNTO)「都道府県別訪問率ランキング」(2025年8月10日閲覧)

- SDGs COMPASS「地域活性化の成功例20選│日本全国の自治体の取り組みを紹介」2024年9月6日(2025年8月10日閲覧)

- Digima~出島~「都道府県別観光客数ランキング|訪問者数・宿泊者数・消費額から見る日本の観光・インバウンド動向」2025年6月3日(2025年8月10日閲覧)

- まちあげブログ「地域課題を解決に導く自治体の観光振興の役割・課題と成功事例」2024年6月6日(2025年8月10日閲覧)