「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ

もしシェイクスピアが日本に生まれていたなら、きっとこうつぶやいたことでしょう。

「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ──と。

私たちの国の名前には、わずか漢字二文字の中に、二つの正解が隠れています。

たとえば、東京の「日本橋」は「にほんばし」と読みますが、大阪の同じ地名は「にっぽんばし」。

また、日本銀行券には大きく「NIPPON GINKO」と印刷されているのに、発行元は「にほんぎんこう」と名乗っています。

同じ文字なのに「にっぽん」とも読みますし、「にほん」とも読む。

しかも、どちらの読み方も正しいのです。

こうした例は枚挙にいとまがありません。

それでも、私たちはそんな小さな矛盾を抱えながら、何事もないように暮らしています。

では、なぜこんなややこしい事態が起きたのでしょうか。

まずは、「日本」という国号が生まれ、読み方が二つに分かれていった経緯をたどってみましょう。

そして、現代では「にっぽん」と「にほん」のどちらが優勢なのかも調べてみましょう。

いつから国号が「日本」になったのか?

日本という国は、古来「自分の呼ばれ方」において少し控えめでした。

かつて「日本」と名乗る前は「倭(わ)」と呼ばれていました。

この字には体をかがめて従順に振る舞う人の姿を表すという説もあります。

まるで「自分など取るに足らない」と遠慮しているかのようです。

しかし時代は変わります。

東の果ての小国は、自らをもっと誇らしく、堂々と名乗りたくなったのでしょう。

607年、聖徳太子が隋に送った国書には、あの有名な一節があります。

「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」と。

ここに「日本」という国号の兆しが見えてきます。

太陽を味方につけたような壮大な自己紹介ですが、この一文に隋の皇帝はずいぶん眉をひそめたとか。

その後、韓国の『三国史記』には、671年に「倭国、号を日本に更(あらた)む」という記録が現れます。

つまり、かつて「倭」と呼ばれていた国が、自らの名を「日本」へと改めたことが、国外の史書にも刻まれているのです。

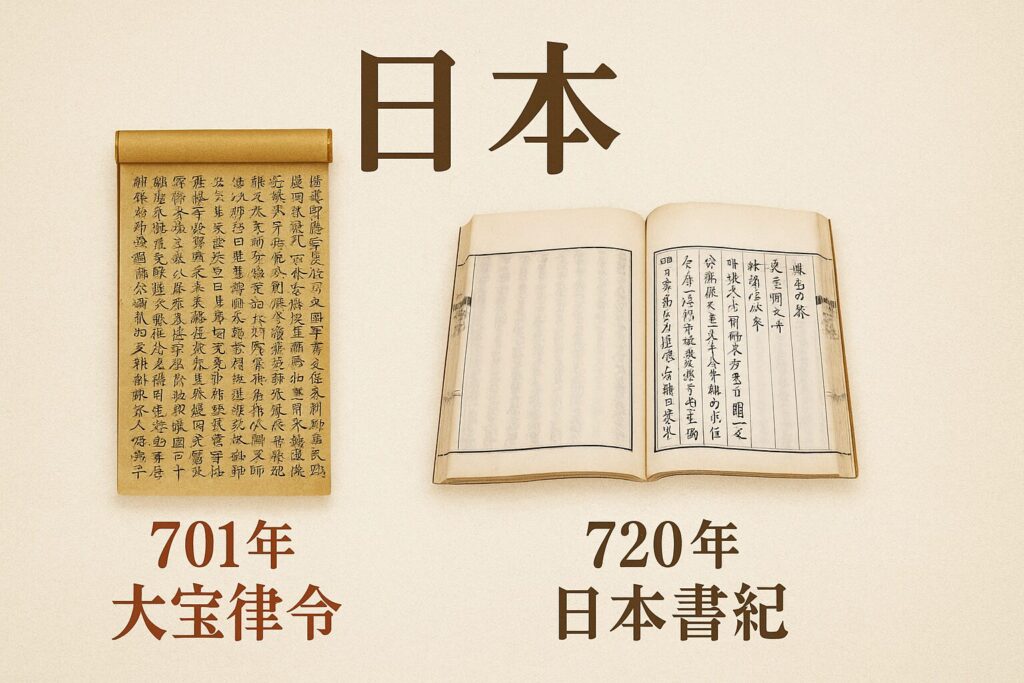

国内では701年の大宝律令に「日本」の名が登場し、720年の『日本書紀』に記されています。

こうして7世紀後半から8世紀初めにかけ、国号は「倭」から「日本」へと大きく姿を変えていきました。

そしてこの「日本」という国号こそが、やがて「にっぽん」と読むべきか「にほん」と読むべきかという、議論の種になっていくのです。

いつから「にっぽん」「にほん」と読まれるようになったのか?

「日本」という国号が決まったのは良いとして、次に湧く疑問がこれです。

それを私たちは、いつから「にっぽん」や「にほん」と呼ぶようになったのでしょうか。

古代には「やまと」や「ひのもと」と呼ばれていました。

「やまと」は詩的で、「ひのもと」は「日出づる処」の意味を帯び、いずれも情緒たっぷりです。

奈良時代以降、漢字文化が定着し、「日」は「にち」、「本」は「ほん」と音読みされ、「にちほん」から「にっぽん」へ変わったとする説が有力です。

一方、中国人の「にえっとぷぁん」という発音を日本人が真似たという説もあります。

平安時代頃からは「にほん」という読みが増え、ひらがなの誕生で発音が柔らかくなったとも言われますが、真相は定かではありません。

興味深いことに、室町時代の狂言には、中国人役には「にっぽん」、日本人役には「にほん」と言わせる例があり、安土桃山期の『日葡辞書』にも、改まった場では「にっぽん」、日常では「にほん」と書かれています。

結局、「にっぽん」と「にほん」は古くから併用され、場面によって使い分けられてきたのです。

まるで二つの顔を持つベテラン役者のように。

「にっぽん」か「にほん」か ── 読み方をめぐる百年の模索

この問題は、過去百年の間に三度、大きく取り上げられました。

最初の動きは昭和9年(1934年)。

世界恐慌後の国際的孤立や国内の不安の中で、日本は国家のあり方を鮮明に示そうとし、「国体明徴運動」が高まりを見せていました。

その流れの中、文部省の臨時国語調査会は「国号は『にっぽん』に統一すべきだ」と決議します。

柔らかい「にほん」よりも、力強い「にっぽん」に揃えたいという思いがあったのです。

さらに、外国向けの公文書でも「Japan」をやめ、「Nippon」に統一すべきだとの提案も出ました。

しかし膨大な実務上の混乱を恐れ、政府は決定に踏み切りませんでした。

次に議論が盛り上がったのは1960年代。

東京オリンピックや1970年の大阪万博を控え、「にほん」か「にっぽん」かが再び注目を集めました。

佐藤栄作首相らが「にっぽん」を強く推しましたが、やはり結論は出ず先送りとなりました。

そして平成21年(2009年)、麻生内閣は「国民の間で『にっぽん』も『にほん』も広く使われており、統一の必要はない」と公式に答弁します。

どちらかに決めないことを「決めた」ことで、百年にわたる模索はひとまず終止符を打つ形となりました。

つまり、どちらも正しいという現状が確定したのです。

「にっぽん」vs「にほん」 優勢なのはどちら?

では現代では、どちらの読み方が優勢なのでしょうか。

この点については、日本経済新聞「ニホンVSニッポン 『日本』の読み方、どっちが優勢?」(2012年1月4日付、NIKKEI STYLE)でも複数の調査結果が紹介されています(記事はこちら)。

国立国語研究所が2004年に行った調査では、話し言葉の実態として 97.6%が「にほん」 と発音しており、これは圧倒的な数字です。

「日本代表」や「日本一」などの複合語でも「にほん」が優勢でした。

一方、NHK放送文化研究所の2003年の世論調査では、「にほん」が 61%、「にっぽん」が 37% という結果で、国立国語研究所ほどの差はありません。

これは、「実際の使用例」を分析した結果は圧倒的な差がつき、「どちらが良いか」という意識調査の結果では、それほど差がつかなかったということのようです。

いずれにしても、「にほん」が優勢であることには変わりありません。

辞書の世界も似た状況です。

2003年の宮本克美氏の調査によると、国名として「にほん」を主に採用する辞典が 43%、「にっぽん」を主とするものが 19%、残りの約4割は両方を併記していました。

こうして見ると、「にほん」が多数派であるのは確かですが、「にっぽん」もなお根強い存在感を放っているようです。

「にっぽん」か「にほん」か、それが問題…なのか?

「日本」という二文字には、古代からの歴史の重みと、柔軟さが同居しています。

「にっぽん」と「にほん」という二つの読みは、同じ家に住む兄弟のように、似ていながら少しずつ違い、場面ごとに顔を使い分けてきました。

幾度か「統一しよう」という声も上がりましたが、政府すら「どちらでもよい」とお墨付きを与え、決着はつかずじまいです。

むしろ国の名前という根本で、二つの読み方が共存し、誰もさほど違和感を覚えないことこそ、日本人の「多様性をいとわない」気質の表れなのでしょう。

イギリス人のシェイクスピアが「日本」を見たなら、やっぱりこうつぶやくでしょう。

「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ──と。

けれど私たち日本人にしてみれば、

「にっぽん」か「にほん」かをそんなに問題にする方が、むしろ問題なのです。

参考文献・出典一覧

- 公益社団法人日本広報協会「「日本」の正しい読み方は「ニホン」「ニッポン」どちらですか?」公益社団法人日本広報協会(2025年7月12日閲覧)

- テンミニッツTV編集部「「にほん」と「にっぽん」どちらが正しいのか?」テンミニッツTV、2023年9月1日(2025年7月12日閲覧)

- NHK放送文化研究所「「ニホン」か「ニッポン」か 「日本」の読み方の現在」NHK、2004年4月(2025年7月12日閲覧)

- ダ・ヴィンチ編集部「「ニホン」も「ニッポン」も正しい!「日本」の読み方はなぜ統一しない?/毎日雑学」ダ・ヴィンチ、2021年1月3日(2025年7月12日閲覧)

- ウィキペディア編集者「国号」ウィキペディア(2025年7月12日閲覧)

- ウィキペディア編集者「日本の国号」ウィキペディア(2025年7月12日閲覧)

- まなびと編集部「ニホンか?ニッポンか?国号・元首の呼称」まなびと、日本文教出版(2025年7月12日閲覧)

- 衆議院「質問本文情報「日本国号に関する質問主意書」平成21年6月19日提出」衆議院(2025年7月12日閲覧)

- 衆議院「答弁本文情報「日本国号に関する質問主意書に対する答弁」平成21年6月30日」衆議院(2025年7月12日閲覧)

- 三宅武郎「国号「日本」の読み方について」文化庁(2025年7月12日閲覧)

- 日本経済新聞「ニホンVSニッポン 「日本」の読み方、どっちが優勢?」日本経済新聞、2012年1月4日(2025年7月12日閲覧)