処方せんを片手に歩く、そのわけを探る

かつては、診察が終わればその場で薬を受け取るのが当たり前でした。

診察券と一緒に薬袋を渡され、「はい、お大事に」で一件落着。

ところが今では、診察後に「処方せん」を渡され、わざわざ外の薬局へ足を運ぶのが普通です。

診察後のひと手間に、ため息をつく人もいるでしょう。

この仕組みのキーワードが「医薬分業」。

医師が診察と処方を担い、薬剤師が調剤を担当する制度です。

一見、手間を増やしただけに見えますが、そこにはきちんとした理由があります。

では、なぜ病院と薬局はわざわざ分かれているのか?

処方せんを片手に歩くその数分の背景にある、歴史と理由をたどってみましょう。

毒殺を恐れた皇帝が始めて800年

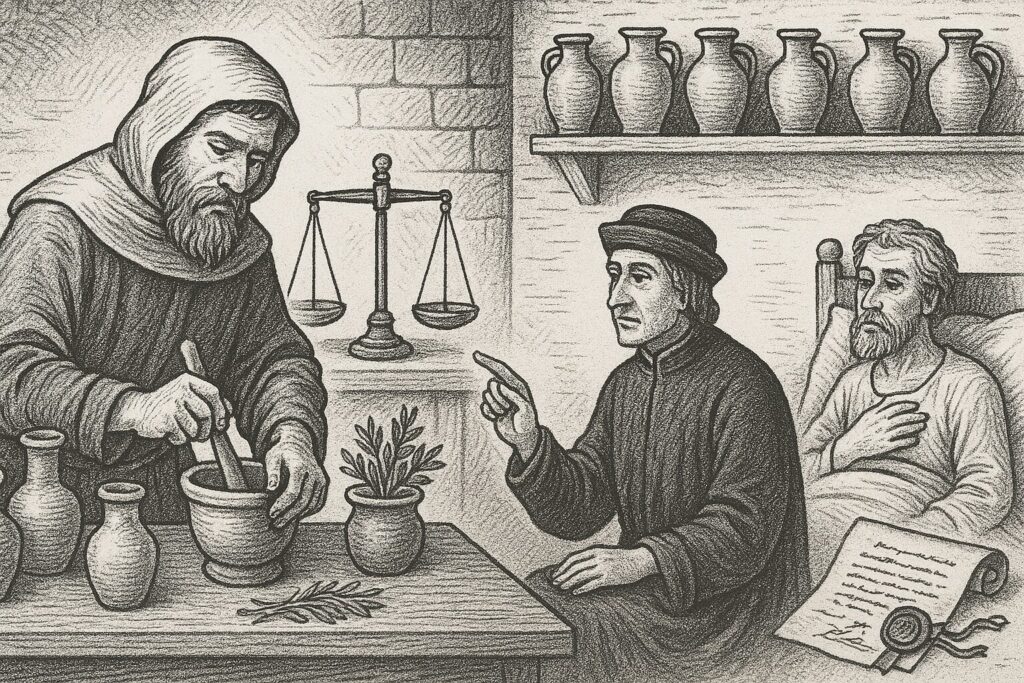

医師と薬を扱う者の役割がはっきりと分かれたのは、中世ヨーロッパです。

古代ギリシャやローマでも、病気を診る人と薬草を扱う人の役割はなんとなく違っていましたが、それはあくまで「なんとなく」の段階でした。

決定打となったのは13世紀。

神聖ローマ帝国の皇帝フリードリッヒ二世が、毒殺を恐れて「医師が出した薬は、必ず別の専門家がチェックすること」という制度を作ります。

権力者の命を守るための規則が、結果として一般の人々の安全も守ることになりました。

さらに1240年には、医師が薬局を所有することを禁じる法律が制定され、ここからヨーロッパの医薬分業が本格的に始まります。

その後フランスでは、14世紀初頭に薬剤師が同業組合を結成し、品質や価格を管理。18世紀末には国家による薬剤師免許制度が導入されました。

こうして、医師は診断と処方に専念し、薬剤師は資格と教育を備えた独立した専門職として、それぞれの地位を固めていきます。

薬代で食いつなぐ医者と、なかなか増えない薬局

日本で医師と薬剤師を分ける仕組みが法律に登場したのは、明治時代です。

1800年代後半の「医制(1874年)」と「薬品営業並薬品取扱規則(1889年)」で、ドイツ式の分業制度が導入されました。

医師は診察と処方を、薬の調合は薬剤師が担当──と役割が分けられたのです。

しかし現実には、制度はなかなか根付きませんでした。

いくつもの理由が関係しています。

診察と調剤を兼ねる漢方医学の伝統、薬剤師や薬局の不足、そして診察料制度が未整備で医師が薬代で生計を立てるのが常態だったことなどです。

当時は診療そのものが慈善事業のように扱われることも多く、医師の収入を薬代で補う仕組みが一般的でした。

これが「医は仁術」という言葉に象徴される価値観です。

薬を収入源としていた医師にとって、医薬分業はその基盤を揺るがす改革であり、強い抵抗を招いたのです。

戦後に入っても状況はすぐには変わりません。

1951年に分業法案が成立しますが、日本医師会の強い反対で施行は繰り返し延期され、「任意分業」にとどまりました。

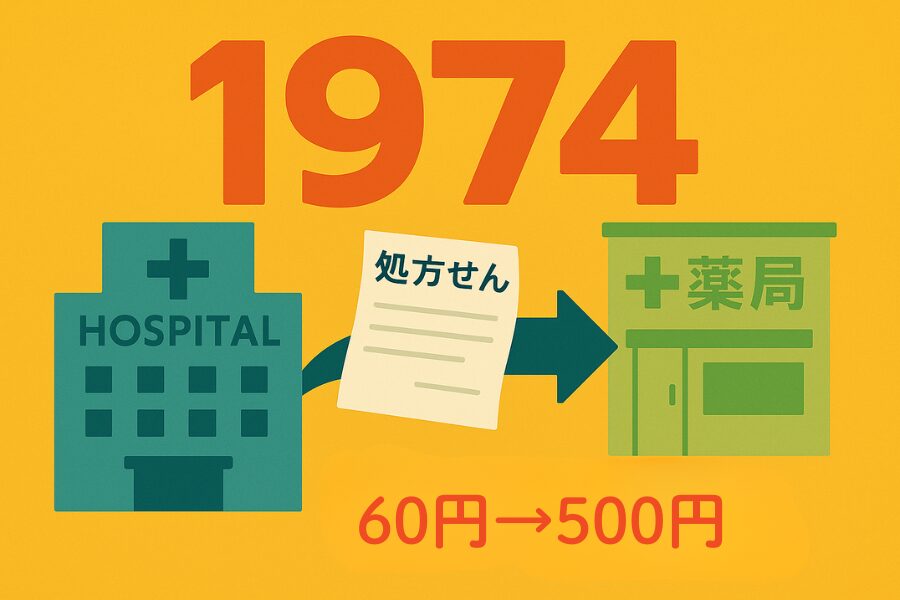

大きな転機は1974年。

診療報酬改定で院外処方箋料が60円から500円へと大幅に引き上げられ、病院が院外処方に切り替える経済的な動機が生まれます。

それで、この年が「医薬分業元年」と呼ばれるようになります。

その後も分業は加速していきます。

1992年に、薬価差益を縮小する新たな算定方式が導入され、段階的な縮小が決まりました。

薬価差益とは、公定価格と実際の仕入れ価格との差額を指し、かつては病院経営の大きな収入源でした。

そのため、この差益は医薬分業を進める上で最大の障害のひとつとされていたのです。

制度改正により、病院が薬で利益を得る構造は崩れました。

翌年には、ソリブジン薬害事件(1993年)が発生します。

複数の病院で処方された異なる薬を併用した患者が相次いで亡くなり、死者は10人を超えました。

薬の情報を一元的に管理できていれば防げた可能性もあり、

この事件をきっかけに、薬歴管理や薬剤師による二重チェックの必要性が強く認識されるようになります。

こうした背景のもと、1997年、当時の厚生省は37のモデル国立病院に対し、完全分業(院外処方せん率70%以上)を指示しました。

1990年代に進められた制度改正や行政指導によって、院外処方を導入する病院は全国的に急増し、分業体制は一気に広がっていきます。

2000年代以降は、ジェネリック医薬品の普及促進やリフィル処方せんの導入、在宅医療における薬剤師の役割拡大など、分業は単なる役割分担を超えて発展していきました。

こうした積み重ねの結果、令和7年(2025年)2月時点での処方せんの院外受け取り率は全国平均で83.5%に達しました。

日本でも医薬分業は高い水準で定着し、処方せんを持って薬局へ向かう姿が、日常の当たり前の光景となったのです。

患者を歩かせるためじゃない、「三方よし」の仕組み

病院と薬局を分けるのは、「患者を歩かせて運動不足を解消させるため」ではありません。

目指すのは、医師・薬剤師・患者の三者が、それぞれ得をする仕組みづくりです。

第一の目的は、医療の質と患者の安全確保。

医師は診断と治療に集中し、薬剤師は薬のプロとして処方を二重にチェック。

危険な飲み合わせや副作用を防ぎます。

薬剤師はさらに服薬指導や薬歴管理も担当。

複数の病院で薬をもらう患者でも、重複した薬の処方を避けられる「かかりつけ薬局」として機能します。

第二の目的は、医療提供体制の効率化と患者の利便性。

薬の仕入れや在庫管理といった雑務を病院から切り離し、医師が診療という「本業」に専念できるようにします。

患者は、自分の都合に合わせて薬局を選べますし、リフィル処方箋や在宅ケアといったサービスも拡充中です。

昔の「診察と薬がワンセット」の気軽さは減ったものの、診療の効率化という見返りもあるわけです。

第三の目的は、医療費の適正化。

かつて医師の財布を膨らませていた薬価差益は姿を消し、「薬を出すほど儲かる」時代は幕を下ろしました。

代わりにジェネリック医薬品の普及が進み、薬代のスリム化が現実に。

こうして医薬分業は、安全・効率・医療費の適正化という3つの視点で医療を支えているわけです。

もっとも歩かされるその数分で、運動不足が少しは解消されているのも事実ですが。

患者も制度も、まだ「処方せん迷子」

さて、数字の上では順調に見える医薬分業ですが、現場の歩みは必ずしも軽快ではありません。

そこにはいくつかの課題もあります。

第一の課題は、「門前薬局」の乱立。

病院の前に薬局がずらりと並ぶ様子は、まるで「処方せん専用コンビニ通り」。

患者は病院の近くにある薬局を利用する傾向が高いため、複数の病院にかかる患者は複数の薬局を利用することに。

その結果、薬歴はあちこちに分散し、「かかりつけ薬局」という理想は、掛け声にとどまっています。

第二の課題は、サービスや連携の遅れ。

夜間や休日の対応が限られ、服薬フォローの丁寧さや薬剤師の専門性にも差があります。

また、電子カルテ時代にもかかわらず、医師と薬剤師が同じデータを共有できず、処方せんFAXを首を長くして待つことも。

これでは、スマホ時代にポケベルを使うような時代錯誤です。

第三の課題は、薬剤師に対する認知と信頼の不足。

薬剤師は薬の専門家であり、診察・治療を担う医師とともに医療の質を支える重要な存在です。

にもかかわらず、多くの患者にとって薬剤師は「薬を渡すだけの人」と映りがちです。

その結果、薬局で受ける服薬指導や手続きが、「二度手間」に感じられてしまいます。

こうした認識の薄さが、重複投薬の防止や医療費の適正化といった医薬分業の本来の利点を、患者が実感しにくい原因となっています。

医薬分業 ── 手間の先にある価値

医薬分業は、患者の安全を守り、医療を効率化し、医療費を適正に抑えるために導入された仕組みです。

それでも現実には、患者にとって負担感があり、「門前薬局」の問題や薬剤師の存在感の薄さといった課題が残っています。

少し前、ある芸人がテレビ番組で「医者と薬剤師、両方から問診される必要ってあるの?薬剤師って、医者になり損ねた人じゃないの?」と軽口を叩き、炎上の末に謝罪する騒動がありました。

こんな発言が飛び出すのも、制度の意義や価値が十分に浸透していないことの表れでしょう。

では、医薬分業は本当に「二度手間」なのでしょうか。

それとも、命を守るための「二重の安全網」なのでしょうか。

この制度の本当の意味と価値がもっと広く理解されれば、その答えは今よりずっと明確になるはずです。

そのとき、処方せんを手に薬局へ向かう一歩は、「ただの手間」ではなく、「安心への一歩」として感じられるでしょう。

参考文献・出典一覧

- 公益社団法人 日本薬剤師会「医薬分業とは」公益社団法人 日本薬剤師会(2025年7月17日閲覧)

- 公益社団法人 日本薬剤師会「医薬分業をご理解いただくために~医薬分業Q&A~」公益社団法人 日本薬剤師会(2025年7月17日閲覧)

- 公益社団法人 日本薬剤師会「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト」公益社団法人 日本薬剤師会、令和7年7月(2025年7月17日閲覧)

- 公益社団法人 日本薬剤師会「医薬分業進捗状況(保険調剤の動向)」公益社団法人 日本薬剤師会(2025年7月17日閲覧)

- Hos Logi「医薬分業の目的やメリット」Hos Logi(2025年7月17日閲覧)

- 千葉県医薬品小売商業組合「医療分業と保険調剤の仕組み」千葉県医薬品小売商業組合(2025年7月17日閲覧)

- 成瀬道紀「薬局薬剤師のプライマリ・ケアへの取り組み強化に向けて─多職種連携強化と薬剤師の役割の拡大を─」日本総研 調査部(2025年7月17日閲覧)

- 石川和男「医療分業による医療品流通の変化」専修大学学術機関リポジトリ、2021年(2025年7月17日閲覧)

- 日経DIデジタル編集部「薬剤師10大トピックス トピックス1:医薬分業が定着」日経DIデジタル、2013年11月10日(2025年7月17日閲覧)

- 公益社団法人 大分市薬剤師会「薬剤師とは?」公益社団法人 大分市薬剤師会(2025年7月17日閲覧)

- 樋口善郎「医薬分業と薬事行政」京都大学学術情報リポジトリ、2005年(2025年7月17日閲覧)

- やまぶき「【薬剤師】医薬分業について」note、2024年7月28日(2025年7月17日閲覧)

- いのこはなえ「薬剤師がテレビで猛烈にバカにされた事件」note、2025年7月3日(2025年7月17日閲覧)