江戸時代の制度と社会が地方の個性を育んだ

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか。

これまでの記事では、その理由を 自然の壁 と 交通の道 という二つの視点から見てきました。

キーワードは「閉じて深め、開いて磨く」です。

まず自然。

山脈や大河、海に囲まれた地形は、人々を地元に縛りつけました。

まるで県大会に出場する高校球児のように、「その土地」という限られたフィールドで文化を鍛え上げていったのです。

そして交通。

街道や港がひらかれると、文化は旅人や商人に運ばれ、互いに触れ合い、磨き上げられていきました。

いわば甲子園。各地で磨いた個性が一堂に会し、さらに広い舞台でレベルアップしていったのです。

このあたりの詳細は、以下の記事で解説しました。

「なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その3 ~「閉じて深めた」自然と風土の力~」

「なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その4 ~「開いて磨く」を加速させた交通の力~」

しかし、物語はこれで終わりではありません。

1603年から1868年まで続いた江戸時代 ── たった二世紀半の間に、政治と社会の仕組みが地方の文化に与えた影響は絶大でした。

今回は、その中心にあった三つの制度を取り上げましょう。

- 幕藩体制 ― 幕府の方針で各藩に大幅な自治を任せ、収支を自力で賄わせた結果、いやおうなく地方色が育まれた。

- 鎖国 ― 海外との交流を厳しく制限したため、内側での文化発酵が加速した。

- 参勤交代 ― 諸大名の往復が都市と地方を結ぶ「文化の大動脈」となった。

つまり幕藩体制が「種をまき」、鎖国が「熟成を促し」、参勤交代が「花を咲かせた」。

では、これら江戸の制度がどのように列島の豊かな文化地図を描きだしたのかを、具体的に見ていきましょう。

幕藩体制 ― 列島にまかれた「自立の種」

江戸時代の日本は、将軍の命令ひとつで全国が一糸乱れず動く「中央集権国家」ではありませんでした。

実際の姿は、幕府と藩が二本柱となる幕藩体制。

本社にあたる幕府は軍事や外交といった国の根幹をしっかり握りつつ、財政や教育、産業の育成といった日常の経営は子会社=各藩に任せていました。

しかもその子会社はほぼ独立採算制。

赤字を出せば自分で穴埋め、黒字なら自分の懐を潤す。

幕府は「倒産するなよ」と目を光らせるだけで、よほどのことがなければ経営に口出しはしませんでした。

では、その仕組みが何を生んだか。

幕府に自立を命じられた各藩は、いやおうなく知恵を絞るしかありませんでした。

こうしてまかれた「自立の種」はやがて芽を出し、その土地ならではの個性へと育っていきました。

「自立の種」が芽吹かせた藩の個性

- 加賀藩(石川県)

百万石という桁外れの石高を誇った加賀藩は、文化に惜しみなく投資しました。加賀友禅、九谷焼、金箔、茶の湯 ── 金沢の街を歩けば、いつもその名残を感じます。加賀という肥沃な土壌にまかれた自立の種は、百万石の財力を養分として、金沢を「小京都」とも呼ばれる文化の都へと押し上げたのです。

- 土佐藩(高知県)

対照的に、米の生産量が少なく慢性的な財政難。だからこそ「知」で勝負しました。藩校「致道館」で人材を育成し、産業振興にも力を入れます。とくに土佐和紙は美濃・越前と並ぶ「日本三大和紙」として全国に広がりました。土佐という厳しい環境にまかれた自立の種は、工夫と教育を養分に芽を伸ばし、やがて坂本龍馬のような型破りの人材を生む土壌となったのです。 - 仙台藩(宮城県)

伊達政宗は派手好きなだけの大名ではありません。北上川の流れを大胆に変え、仙台平野を一大米どころに作り変えました。江戸の米市場を支えたのは仙台米、その後のササニシキやひとめぼれの原風景も、じつは政宗の治水にありました。幕藩体制が強いた「自前の財政確立」により、結果として仙台は東北随一の米の産地として名を馳せることになったのです。

- 米沢藩(山形県)

やはり慢性的な財政難に苦しんだ米沢藩では、上杉鷹山が改革を断行。桑や麻の栽培を奨励して、織物産業=米沢織を発展させます。やがて「勤勉と結束」が藩風斗なり、米沢織はのちに米沢牛と並ぶ地域ブランドへと発展していきます。

幕藩体制によって各地に自立の種がまかれ、それぞれの藩は自らの土壌でその芽を育てていきました。

意図したものか否かは別として、江戸の政治は日本列島を見事に「文化の苗床」とし、多彩な地方色を育む舞台を整えたのです。

鎖国 ― 閉ざすことで熟成した文化

「鎖国」と聞くと、日本が鉄の扉を閉ざし、誰とも口をきかなかったかのような印象を持つ人も多いでしょう。

けれども、最新の研究ではそれは誤解だとされています。

江戸幕府は海外との交流を全面的に断ったのではなく、「管理して絞った」のです。

出入り口は四つ。

長崎・対馬・琉球・松前 ──「四つ口」と呼ばれます。

まるで厳重に管理された「通用口」が日本の周囲に設けられていたようなもの。

鎖国とは「外を遮断した制度」ではなく、「フィルターを通して選んだ文化だけを受け入れる制度」でした。

こうして半ば閉じた世界で、日本の文化は逆に内側で深く熟成していきます。

「半分閉じた世界」で熟成した学問と芸術

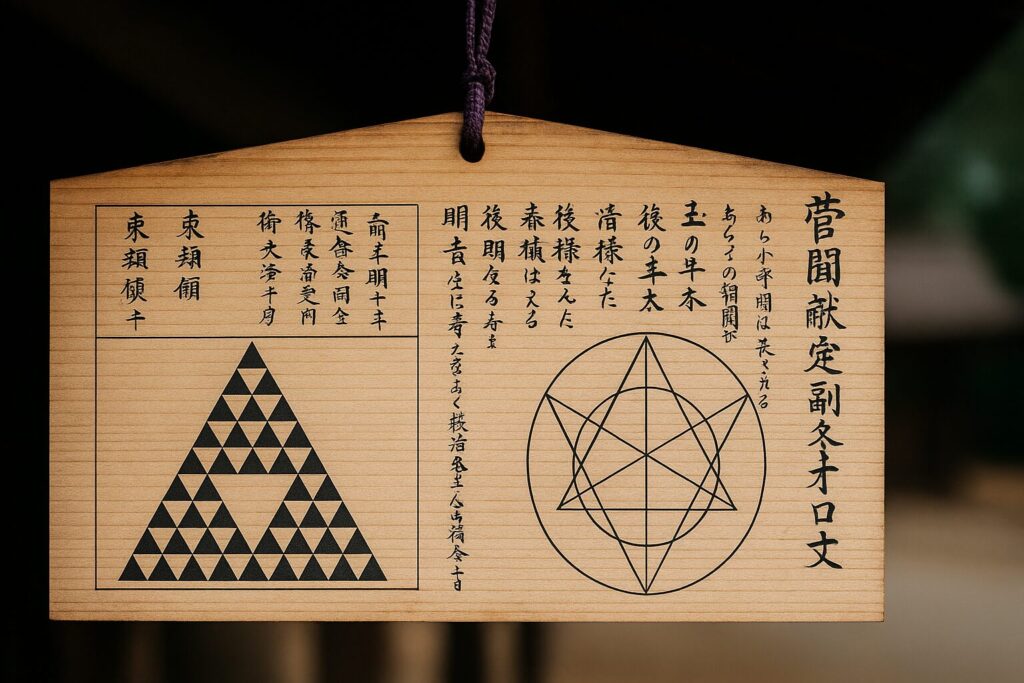

- 和算(関孝和:せき たかかず)

江戸時代に花開いた和算は、西洋数学が制限される中で独自に進化しました。なかでも関孝和は、ヨーロッパでライプニッツらが挑んでいた高度な数式(多項式の展開公式や行列式)を、彼らよりも早く解き明かしました。閉ざされた日本にいながら、世界水準を超える数学成果に到達していたのです。鎖国は日本を遅らせたのではなく、独自路線を極める燃料となりました。

- 国学(本居宣長:もとおり のりなが)

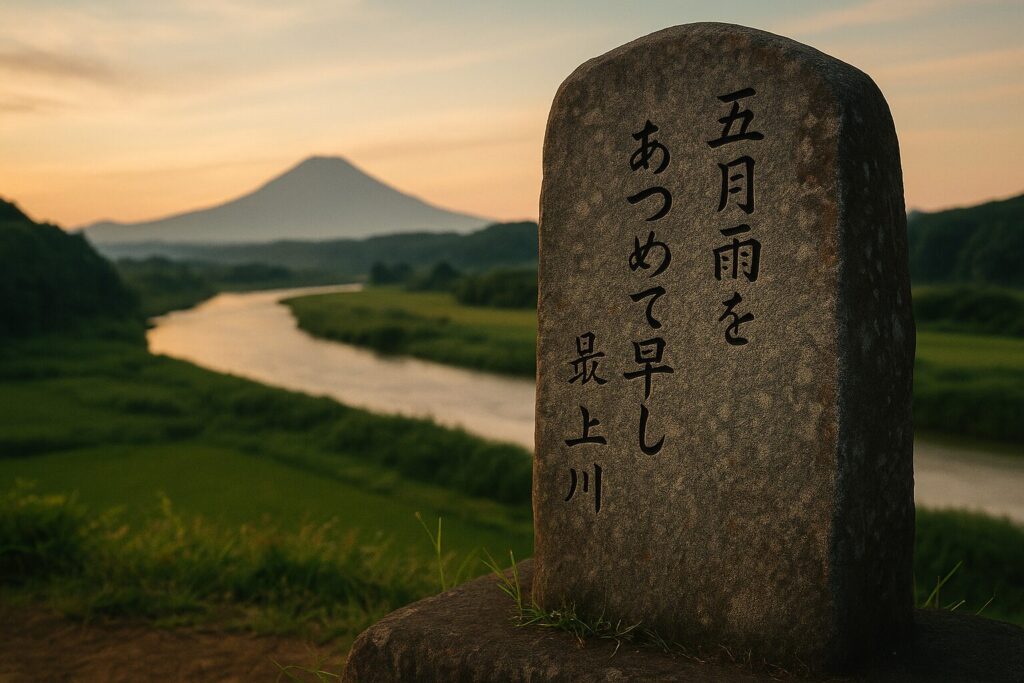

国学もまた、外来思想に頼らず「日本とは何か」を問い直す学問として熟成しました。本居宣長は『源氏物語』の注釈を通じて「もののあわれ」を提唱し、自然や人生の儚さに心を動かす感性を日本人の心の核に据えました。外からの刺激が乏しかったからこそ、内に向けた思索が深まり、日本人の情緒と美意識が結晶したのです。 - 俳諧(松尾芭蕉:まつお ばしょう)

松尾芭蕉の『奥の細道』は、陸奥や北陸を舞台に地方の風土や歴史を一句一句に凝縮しました。辺境と見なされていた地域が、芭蕉のまなざしによって「文化の舞台」に引き上げられたのです。俳諧は地方の自然や伝承を日本文化全体に組み込み、各地の個性を共有できる美として熟成させました。

- 浮世絵(葛飾北斎:かつしか ほくさい、歌川広重:うたがわ ひろしげ、喜多川歌麿:きたがわ うたまろ)

浮世絵は庶民文化の象徴ですが、その題材には地方の風景も数多く描かれました。東海道五十三次などの名所絵は、旅をした人にも旅を夢見る人にも、各地の景観を「文化として味わう」入口となったのです。写実ではなく平面とデザインを極めた表現は、のちにゴッホやモネら印象派を驚かせました。地方の風景と町人の感性が結びついた浮世絵は、熟成された日本文化の独自性を象徴する存在でした。

もちろん「完全に閉じた」わけではありません。

四つ口を通じて、外からの風も吹き込みました。

鎖国の「選択的開放」がもたらしたもの

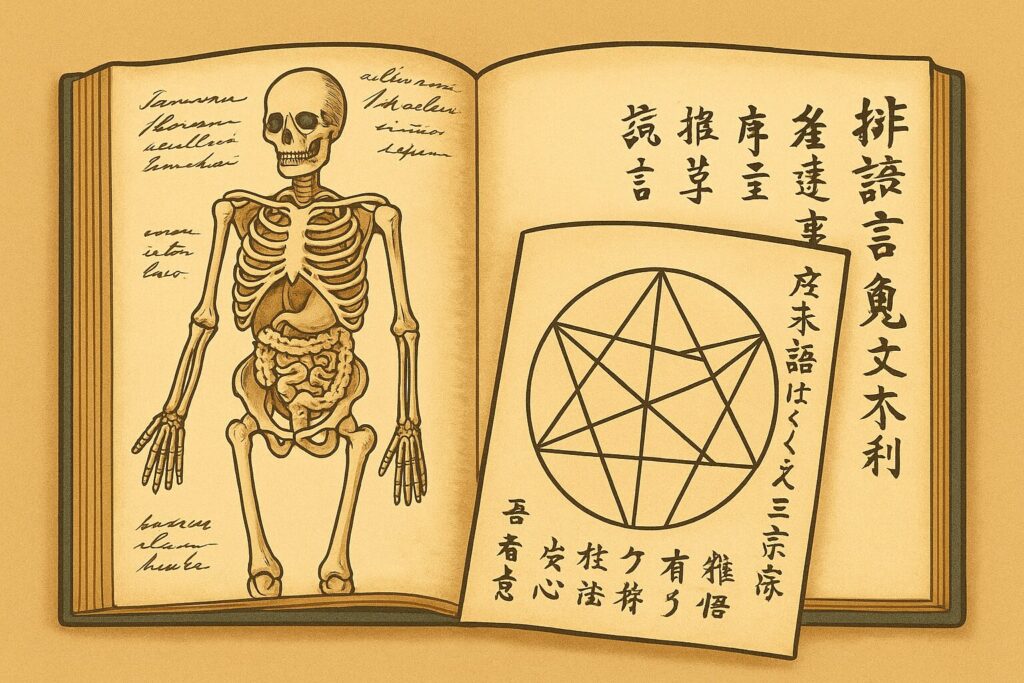

- 長崎出島と蘭学

オランダ商館を通じてもたらされたのは、医学や天文学といった最新の知識でした。なかでも解剖書『ターヘル・アナトミア』の翻訳は衝撃的で、人間の体が「神秘」ではなく「構造」として理解できることを日本人に突きつけました。ここから蘭学研究は一気に広がっていきます。とはいえ、日本人はそれを鵜呑みにしたわけではありません。医学では、従来の漢方と並存させながら実用的に活かし、天文学や暦学では和算の伝統的な理論と結びつけることで独自の展開を遂げました。つまり輸入した知識を「選んで取り入れ」、必要な部分を日本流にフィルタリングして使ったのです。

- 有田焼(伊万里・赤絵)

中国や朝鮮の磁器技術を基礎に、佐賀県・有田の陶工たちは江戸時代に赤絵や金彩など、日本独自の装飾技法を発展させました。その結果生まれた華やかな磁器は、長崎から輸出され世界を魅了した一方で、長崎出島を通じてヨーロッパへ輸出され、「伊万里焼」として高く評価されました。中国的な様式を日本的に磨きなおし、鎖国という管理された仕組みの中で世界へ送り出された陶磁器の代表例と言えるでしょう。

こうして鎖国はむしろ、文化を熟成させ、必要な知識だけをうまく取り込む方向に作用しました。

国境を閉じた日本は、外の風を選びつつ、内なる庭を耕していたのです。

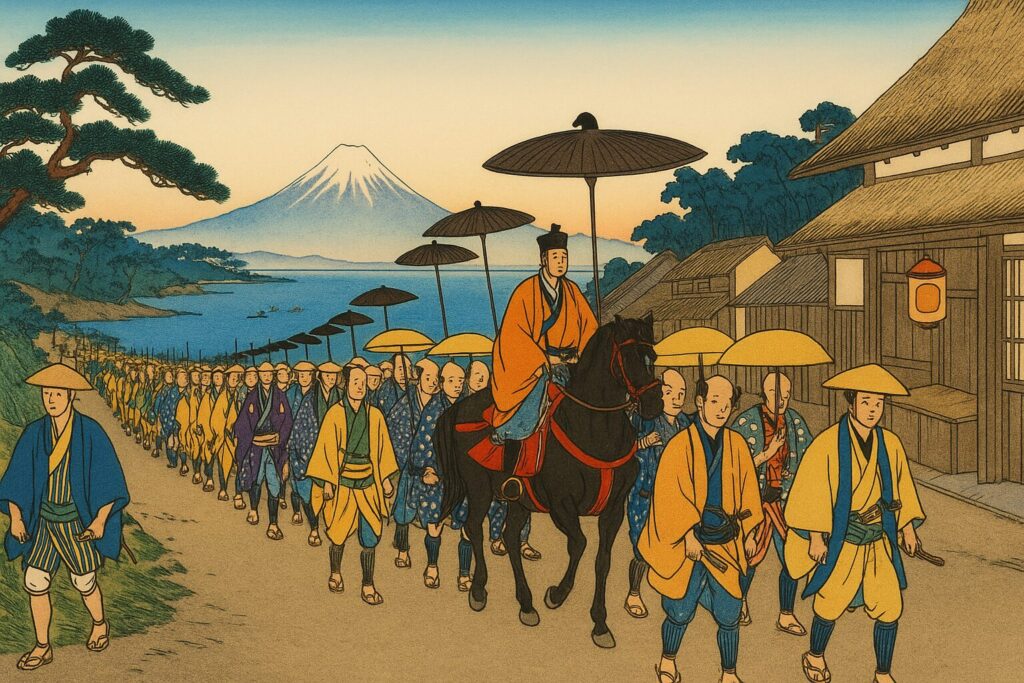

参勤交代 ― 開くことで磨かれた文化

江戸時代の大名は、地元に引きこもっていたわけではありません。

三代将軍・徳川家光の時代に制度化された参勤交代によって、諸大名は一年おきに江戸と国元を往復することを義務づけられました。

家族は江戸に人質のように置かれ、藩主は国元と江戸を行ったり来たり。

藩によっては歳出の大半を参勤交代に費やすこともありました。

諸説ありますが、幕府の狙いは大名の財政を締め上げることにあった、とも言われます。

しかし、その重い負担は思わぬ副産物をもたらしました。

文化という花粉を全国に運び、各地の花粉と交わって受粉を繰り返し、それぞれの土地に多彩な花を咲かせたのです。

大名行列は、単なる権威のデモンストレーションではありませんでした。

数百人単位で移動する一団は、人・モノ・情報の大移動そのもの。

彼らが江戸に運び込んだのは武具や衣装だけではなく、米、酒、織物、菓子といった各地の特産品。

そして江戸から持ち帰ったのは、流行や情報、そして新しい趣味や嗜好でした。

行列が運んだモノと情報

- 江戸の人口急増と全国物産の流入

参勤交代によって江戸は急速に人口を増やし、全国の物産が集まる巨大市場となりました。加賀の絹織物、信州の蕎麦、駿河の茶、肥前の陶磁 ── 名産は江戸で競い合い、そこで磨かれたものが逆に地方へ逆輸入されました。花が花粉を交わし合うように、地方色はこの往復運動のなかで鮮やかさを増していったのです。 - 街道沿いの宿場町文化

東海道や中山道の宿場町は、参勤交代の大名行列を支えるために栄えました。川越人足(かわごしにんそく)、飯盛女(めしもりおんな)、旅籠(はたご)、茶屋 ── 人々が集まり、宿場は物流と娯楽の交差点となったのです。その賑わいは庶民の旅心を刺激し、伊勢参りや名所巡りのブームへ。やがて歌川広重の『東海道五十三次』に描かれ、旅そのものが江戸文化の一輪として咲き誇りました。

- 京菓子・江戸菓子の伝播

京の雅な菓子は江戸に伝わり、江戸で庶民的にアレンジされた「江戸菓子」が逆に地方へ拡散していきました。今日の和菓子の多様性は、参勤交代なしには生まれなかったかもしれません。 - 佃煮の誕生

摂津国佃村(大阪)の漁民が江戸に移り住んだ際に献上した保存食が、江戸の佃島に根づき「佃煮」として定着しました。保存性の高いこの食品は、諸大名の往来によって全国に広まり、その土地の魚や山菜を使った「ご当地の佃煮」へと姿を変えていきました。

- 野菜の種の拡散

参勤交代の往復は、物産だけでなく「種」までも運びました。京野菜や江戸野菜が各地に伝わり、紀州白大根や仙台芭蕉菜など、地名を冠した品種に育ちました。いわば野菜のお引っ越しが、新しい花を各地に咲かせたのです。

こうして見ると、参勤交代は幕府が大名を縛る「鎖」であったはずが、結果的には列島を揺り動かす「文化の往復運動」となりました。

江戸と地方を結ぶ強制的な往復があったからこそ、物産も情報も絶えず行き交い、互いの文化は磨かれ、個性豊かな花が咲き誇る花盛りの日本列島になったのです。

和魂洋才を支えた江戸の蓄積

幕藩体制は、各地に「自立の種」をまきました。

鎖国は、その種を外風から守りつつ「内側でじっくり熟成」させました。

そして参勤交代は、文化の花粉を全国に運び、受粉させることで「個性的な花」を開かせました。

こうして江戸時代は、日本列島に多様な文化的基盤を積み上げました。

だからこそ、幕末に国境が開かれ、外国文化が洪水のように押し寄せても、呑み込まれて溺れることはありませんでした。

むしろ「和魂洋才」という形で、自分たちの器にあわせて巧みに取り込んでいくことができたのでしょう。

江戸の仕組みと文化の関係を読み解くことは、単なる歴史の回顧では終わりません。

そのバランス感覚は、今日の地域文化をどう育て、どう磨くかを考える手がかりとなり、さらにはグローバリズムの負の側面にどう向き合うかを考える上でも、なお多くの示唆を与えてくれるのです。

参考文献・出典一覧

- 大江戸歴史散歩を楽しむ会「幕府の大名統制「改易と転封」(1)」エキサイトブログ(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「武家諸法度」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「改易」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「転封」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- 国史大辞典編集委員会『江戸幕府』吉川弘文館、ジャパンナレッジ版(2025年8月23日閲覧)

- 日本大百科全書編集委員会『江戸幕府』小学館、ジャパンナレッジ版(2025年8月23日閲覧)

- 世界大百科事典編集委員会『江戸幕府』平凡社、ジャパンナレッジ版(2025年8月23日閲覧)

- コンスタンチン・ヴァポリス『日本人と参勤交代』2010年5月10日(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「参勤交代」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- nippon.com編集部「江戸の大名屋敷は情報・文化の中継地点」nippon.com、2021年1月24日(2025年8月23日閲覧)

- nippon.com編集部「大名行列が宿泊する宿場町は問屋場と本陣がてんてこ舞」nippon.com、2021年3月28日(2025年8月23日閲覧)

- NAVITIME Travel編集部「【全国】参勤交代、いざ参らん!江戸の風情を感じる“宿場町”11選」NAVITIME Travel(2025年8月23日閲覧)

- 大江戸歴史散歩を楽しむ会「参勤交代と大名行列」エキサイトブログ(2025年8月23日閲覧)

- 日本伝統野菜推進協会「諸国を行き交う野菜の種~江戸時代に盛んになった種の移動~」日本伝統野菜推進協会、2025年6月4日(2025年8月23日閲覧)

- Eatreat編集部「食べ物の発祥の地①「佃煮」」Eatreat、2016年12月21日(2025年8月23日閲覧)

- ロナルド・トビ「鎖国という外交(上)」小学館、京都府教育委員会資料、2008年(2025年8月23日閲覧)

- ロナルド・トビ「鎖国という外交(中)」小学館、京都府教育委員会資料、2008年(2025年8月23日閲覧)

- ロナルド・トビ「鎖国という外交(下)」小学館、京都府教育委員会資料、2008年(2025年8月23日閲覧)

- 岩波書店『「鎖国」を見直す』岩波現代文庫 学術412、2019年12月15日

- Wikipedia編集者「蘭学」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- 岡山県立図書館「宇田川家三代(玄随・玄真・榕庵)」デジタル岡山大百科(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「関孝和」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- 国立国会図書館「江戸の数学 第2章 関孝和」国立国会図書館(2025年8月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「本居宣長」Wikipedia(2025年8月23日閲覧)

- 本居宣長記念館「本居宣長について」本居宣長記念館(2025年8月23日閲覧)

- 佐々木尚子「「和魂洋才」をバランスし、「和魂和才」を再認識する時代へ!~レヴィ=ストロースからの金言~」賢者の人事、2023年10月5日(2025年8月23日閲覧)