指揮者なき合唱団──なぜ彼らは、13年後、17年後の“その日”を外さず鳴くのか?

日本の夏は、セミの声から始まります。

ミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシ──それぞれがまるで合唱団のパートを受け持つように、入れ替わり立ち替わり鳴き交わす。

毎年決まって響いてくるその音は、まるで“夏の定番曲”のようです。

ところが、アメリカには、そんな“季節の風物詩”の枠をはるかに超えたセミがいます。

彼らは13年、あるいは17年ものあいだ地中に潜み、ある年になると何十億もの単位で地上に現れ、鳴き始めるのです。

2024年は、13年ゼミと17年ゼミが同時に羽化する特別な年でした。

1兆匹を超えるセミが一斉に出現したのは実に221年ぶりの出来事。

まさに大地が歌い始めたかのような光景でした。

では──なぜ北米の周期ゼミは、「13年」や「17年」という周期で、正確に、そして一斉に鳴くのでしょうか?

彼らは1つの合唱団ではない──出番は“年をずらして”やってくる

「13年ゼミ」や「17年ゼミ」と聞くと、アメリカでは十数年に一度しかセミの声が聞こえないのか?と思うかもしれません。

けれど実際はそうではありません。

周期ゼミにはブルード(Brood)と呼ばれるグループがあり、ブルードごとに出番の年が違うのです。

17年ゼミにも13年ゼミにも複数のブルードがいて、年をずらして羽化します。

いわば、それぞれに担当の年があり、順に舞台に上がる“地方合唱団”のようなもの。

したがってほぼ毎年、周期ゼミの“公演”を聞くことはできるわけです。

彼らは十数年を地中で過ごし、自分たちの“晴れ舞台の年”を待ちつづけます。

そしてその年が来ると、気温や湿度といった“開演の合図”に合わせて、一斉に土の中から姿を現します。

その瞬間、森や畑がざわつき、まるで音楽祭の幕が上がった瞬間のような気配が広がります。

なぜ一斉に現れるのか?──3つの理由

では、なぜ一斉に現れるのでしょうか?

あたかも指揮者がいるかのようにぴたりとタイミングを合わせる。

その背景には、自然界ならではの合理的な理由が隠されています。

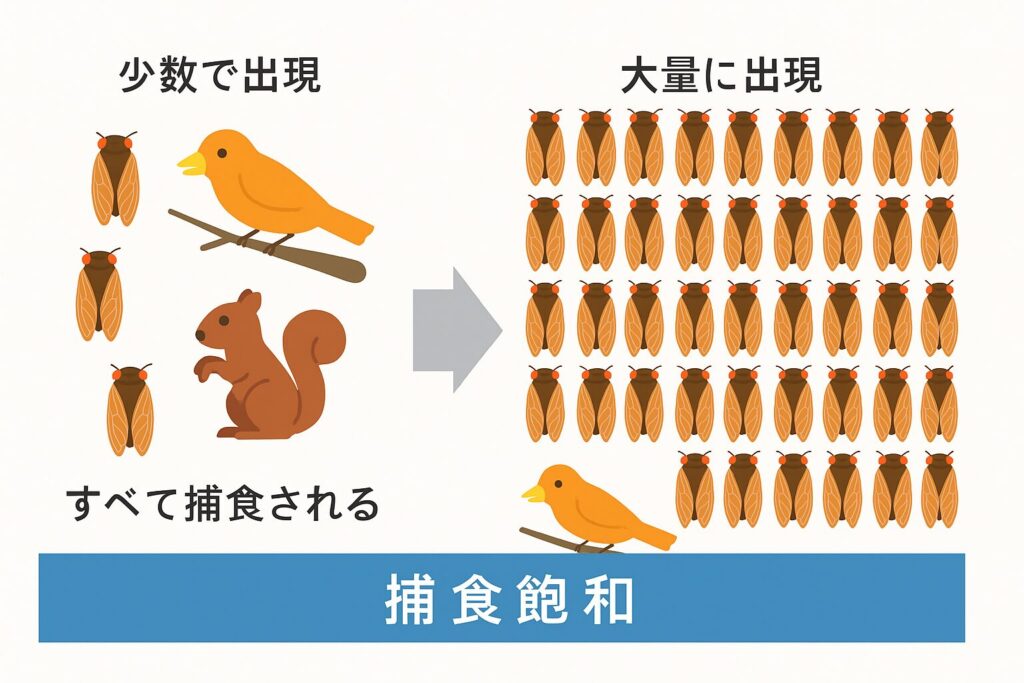

理由①:数で勝つ──捕食者に“食べ尽くされない”戦略

セミは、多くの捕食動物にとって、タンパク質たっぷりのごちそうです。

けれど、もし数十億匹のセミが一斉に出てきたら食べきれるでしょうか。

どんなに食欲旺盛な捕食者でも、先に満腹になってしまうのは、むしろ捕食者のほうです。

このように、「たくさんいれば一部が食べられても、全体は守られる」という生存戦略は、「捕食飽和(ほしょくほうわ)」と呼ばれています。

数で勝つ。食べられることを前提に生き残る。

考えて見ると、これほど潔く、割り切った生存戦略も珍しいかもしれません。

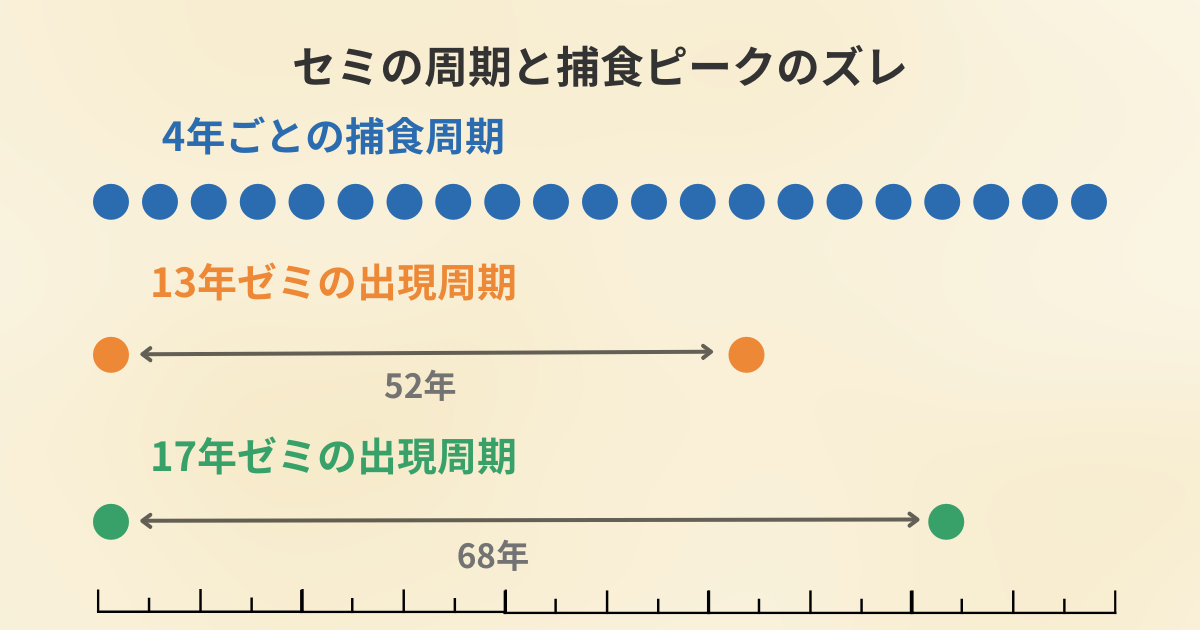

理由②:周期で勝つ──“敵の裏をかく”戦略

13年や17年という周期には、偶然とは思えない意味が隠されています。

どちらも「素数」と呼ばれる数で、1と自分自身以外では割り切れません。

この性質が、周期ゼミにとって大きなメリットになります。

捕食者と出くわすリスクを下げることができるのです。

たとえば、ある捕食者の数が4年ごとに増えるとしましょう。

その場合、仮にセミの出現が8年おきなら、羽化するタイミングが必ず4年ごとの捕食ピークと重なってしまいます。

けれど、13年や17年のような周期になると話は変わります。

13と17は、4では割り切れない“素数”です。

そのため、捕食ピークと重なるのは、13年ゼミなら52年に一度、17年ゼミなら68年に一度しか起こりません。

周期をずらすことで、捕食者との遭遇リスクを大きく下げているのです。

セミが数学を理解しているとは思えません。

けれど、「素数の周期を選ぶ」という彼らの本能には、どこか計算されたような美しさがあります。

理由③:一斉繁殖 ── 恋の相手がいなければ、次の夏は来ない

周期ゼミにとって、地上に出てくる最大の目的は──繁殖して次の世代を残すことです。

そのためには、オスとメスが、同じ場所で、同じ時に出会わなければなりません。

もし1匹だけ早く地上に出てしまったらどうなるでしょうか。

仲間はまだ眠っており、恋の相手はどこにもいない。

鳴いても応える声はなく、しかも周囲には餌を探す鳥や動物ばかり──。

「たった1年のずれ」が命取りになってしまいます。

“一緒に出てこなければ、生き残れない。仲間と出会えなければ、命のバトンはそこで終わる。”──このことを彼らはよく知っています。

だからこそ彼らの開園時刻は、いつもピタリとそろうのです。

合唱団は、今年も時を間違えない

北米の周期ゼミが、13年または17年という長い時間を経て、一斉に現れ鳴き始めるのは、数で身を守り、敵との接触を避け、命をつなぐための知恵です。

複数の“合唱団”が、自分たちの出番を違わずに一斉に舞台に立ち、命のリズムを奏でる。

その営みは、彼らの生存戦略の主旋律であり、自然が紡ぎ出す交響曲でもあります。

私たちの国でも、夏になると決まって舞台に立つ“合唱団”が間もなくやってくるでしょう。

指揮者もいなければ、楽譜もないのに、なぜか揃って鳴く──その声が、今年も待ち遠しく感じるのです。

参考文献・出典一覧

- NATIONAL GEOGRAPHIC編集部「221年ぶりに周期ゼミの2集団が同時に大量発生、江戸時代以来 大合唱は「ジェットエンジン並み」の騒々しさか、米国」NATIONAL GEOGRAPHIC、2024年3月18日(2025年6月20日閲覧)

- Wikipedia編集者「周期ゼミ」Wikipedia(2025年6月20日閲覧)

- Wikipedia編集者「Predator satiation」Wikipedia(2025年6月20日閲覧)

- Dan「What is Predator Satiation?」Cicada Mania、2015年6月27日(2025年6月20日閲覧)

- Richard Karban「Increased Reproductive Success at High Densities and Predator Satiation For Periodical Cicadas」『Ecology』Vol. 61, No. 2、Ecological Society of America、1980年(オンライン版、2025年6月20日閲覧)

- Diane Carmeliza N. Cuaresma, Maica Krizna A. Gavina, Jomar F. Rabajante, Jerrold M. Tubay, Takuya Okabe, Satoru Morita, Kazuya Kobayashi, Nobuaki Mizumoto, Hiromu Ito, Jin Yoshimura, Satoshi Kakishima & John R. Cooley「Predation-driven geographical isolation of broods in periodical cicadas」『Scientific Reports』Nature Portfolio、2024年11月7日(オンライン版、2025年6月20日閲覧)