「すべての牛は但馬に通ず」── 和牛の世界にめぐらされた但馬街道

「すべての道はローマに通ず」──。

この言葉を耳にすれば、多くの人が、かつてローマ帝国が世界の中心だった時代を思い浮かべるでしょう。

帝国の都と各地の都市は街道で結ばれ、どの道を行っても最後にはローマにたどり着く

──そんな壮大なネットワークがあったことを示す格言です。

実は、そのローマ街道さながらの言葉が、和牛の世界にもあるのをご存じでしょうか。

それが、「すべての牛は但馬(たじま)に通ず」という言葉です。

但馬とは、兵庫県北部、日本海に面した地域の名。

雪深い山々に抱かれ、谷ごとに小さな集落が連なる山国で、「日本でもっとも美しい村」に選ばれた小代(おじろ)地区をはじめ、素朴で古き良き日本の風景が今も息づいています。

では、どうしてそんな但馬が「すべての牛が行き着く場所」とまで言われるのでしょうか。

この言葉の裏には、和牛の世界を支える、面白くて奥深い真実が隠されています。

さあ、日本が誇るブランド和牛たちの血統をたどりながら、「但馬街道」とも呼ぶべき大きな絆のネットワークを探ってみましょう。

「すべての牛は但馬に通ず」── その言葉が意味すること

「すべての牛は但馬に通ず」という言葉が意味するのは、

日本の名だたるブランド和牛──神戸ビーフ、松阪牛、近江牛など──の多くが、

血統をさかのぼれば但馬牛という一つの源に行き着く

という揺るぎない事実です。

つまり、但馬牛は日本中のブランド和牛の素親(もとおや)なのです。

但馬地方は、早くから名牛の産地として知られてきました。

平安時代の『続日本紀』には、但馬の牛が農耕や食用に適していると記され、

鎌倉時代の『国牛十図』では「逸物が多い」と評されています。

それにはいくつか理由があります。

まずは自然環境です。

但馬地方は雨が多く、清らかな水に恵まれています。

昼夜の寒暖差が大きく、夏でも夜露が降り、柔らかくミネラル豊富な牧草が育ちやすい。

これが牛の成育に理想的な条件を生み出しました。

さらに、厳しい冬の寒さと深い雪は、牛たちにエネルギーをたっぷり蓄えさせます。

そのおかげで、融点の低い良質な脂肪を持ち、口に入れるととろけるような「サシ」が入った肉質が育まれたのです。

加えて、但馬の地形も大きな役割を果たしました。

険しい山々に囲まれ、谷ごとに集落が孤立する但馬では、古くは他地域の牛と交配するのが難しかった。

結果として、谷筋ごとに限られた牛同士の交配が自然と続き、他の血が混ざることなく、純血の但馬牛の血統が守られてきたのです。

まるで自然や地形そのものが、優れた牛を選び抜く試験官のように機能していたとも言えるでしょう。

但馬という土地は、まさに和牛ブランドの源流に立つ理想的な条件を備えていたのです。

とはいえ、あのローマ街道にたとえられるほどのネットワークを築くには、

但馬の人々の並々ならぬ努力と情熱があったのは言うまでもありません。

但馬街道を生み出した人々の知恵と挑戦

前田周助と「蔓牛(つるうし)」という革命

この物語の先駆けは、江戸時代末期に但馬で生まれた前田周助(まえだ しゅうすけ)という一人の男でした。

彼は、一見どの牛も同じに見える時代に、「良い母牛が良い子を産む」という真理を見抜きます。

当時はまだ画期的だったこの考えのもと、周助は優秀な雌牛を選び抜き、その血を残すために系統的な繁殖を始めました。

こうして誕生したのが「蔓牛(つるうし)」と呼ばれる血統集団。

厳選されたわずかな雌牛の血が、後の和牛界を支える太い幹となったのです。

借金を抱えても種牛を守った田尻松蔵

そして明治時代、但馬の血統を未来につなぐもう一人の人物が登場します。

田尻松蔵(たじり まつぞう)。

彼はのちに「奇跡の名牛」と呼ばれる種雄牛「田尻号(たじりごう)」の誕生を支えました。

ある日、松蔵はひときわ優れた資質を備えた雌牛「ふく江」と出会います。

値は張る。家計は苦しい。

しかし松蔵は迷わず多額の借金をしてこの牛を手に入れます。

さらに毎日の手入れを欠かさず、良い草を食べさせるために山を切り開き、草地まで作るほどの情熱を注ぎました。

「この牛を逃せば、優れた血統を後世に伝えられない」

その執念が実を結び、「ふく江」の血を引く四番目の雄子が、後の田尻号。

田尻号こそ、全国の黒毛和牛の99.9%が血を受け継ぐ、まさに但馬街道の“ローマ”とも言うべき存在となったのです。

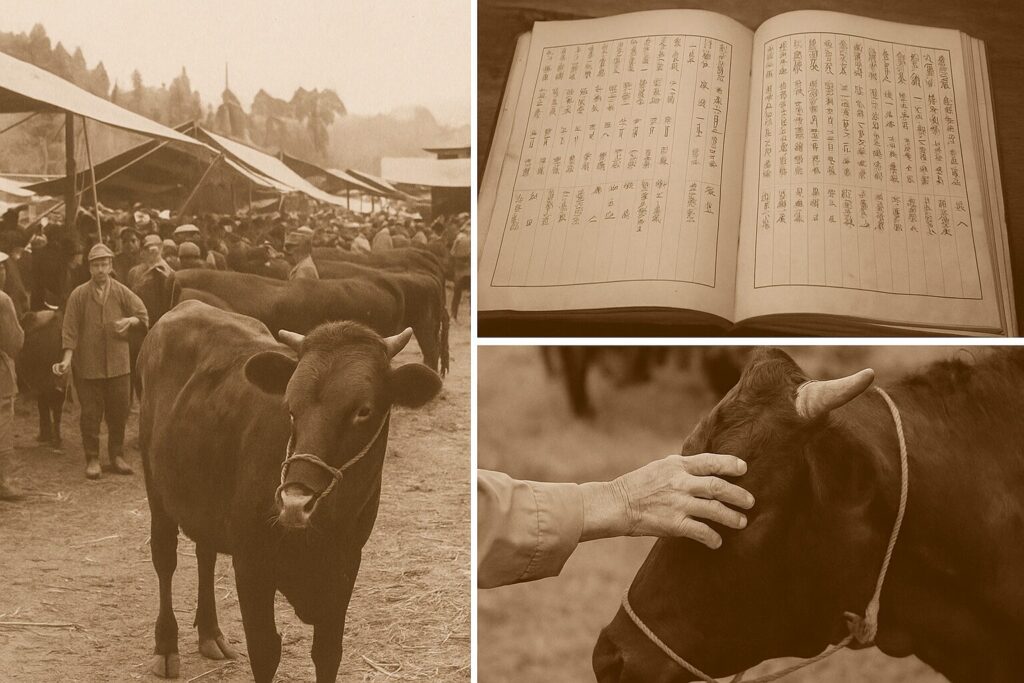

牛籍簿 ── 日本初の血統管理の知恵

但馬の人々の知恵は個人の努力にとどまりませんでした。

血統を守り名牛を生み出すために、明治30年代には牛籍簿(ぎゅうせきぼ)という日本初の血統管理システムが整備されます。

牛の系統や特徴、親子関係を一頭ずつ記録し、優れた血統を厳格に管理するこの仕組みのおかげで、但馬牛は外国種との混血という大波にも飲まれず、純血を守り抜くことができました。

言うなれば、但馬街道を安心して旅するための「路線図」が、但馬にはあったのです。

棚田の畔草がつくる、世界農業遺産の和牛

血統だけでは、名牛は育ちません。

但馬には、牛と共に暮らす人々の生活があります。

古くから但馬の人々は、牛を家族のように育て、田畑を耕すだけでなく、生活そのものを支える存在として大切にしてきました。

生まれた子牛は生後半年ほど野山でのびのびと草を食み、その後も静かな環境の中で、飼い主のきめ細やかな管理と愛情を受けながら肥育されます。

険しい山間部では、限られた資源を無駄にしないために棚田の畔草や稲わらが貴重な飼料となり、牛の糞は田畑に戻され再び作物を育てる。

この循環型の農業こそ、但馬が築いてきた大きな知恵です。

今やこの伝統的な飼育システムは、「人と牛が共生する美方地域の伝統的但馬牛飼育システム」として世界農業遺産に認定されています。

人と牛が支え合い、互いを生かす営みこそが、名牛を育む真の力なのです。

ブランド牛たちは、みな但馬に通ず

神戸ビーフ、松阪牛、近江牛──。

日本を代表するこれらのブランド牛たちが、但馬街道を通じてどのように但馬牛とつながっているのか見てみましょう。

神戸ビーフ ── 純血の頂点

世界中の美食家を魅了する神戸ビーフ。

これは但馬牛の中でも特に厳格な基準をクリアした牛だけに与えられる称号です。

血統は純粋但馬牛。

肉質は霜降り度合い(BMS値)が6以上、歩留まりはAまたはB、枝肉重量にも厳しい制限が課されます。

まさに「選ばれし者」という言葉がぴったりです。

松阪牛 ── 兵庫から三重へ

三重県の誇り松阪牛も、元をたどれば但馬牛が素親です。

兵庫から来た子牛たちが三重の肥育農家の独自の技で育てられ、ビールを飲ませたり、マッサージを施したり。

一頭一頭に手間をかけるその丁寧さが、松阪牛を「肉の芸術品」に押し上げました。

近江牛 ── 牛よし、人よし、社会よし

日本最古のブランド牛とも言われる近江牛は、かつて「江州牛(こうしゅうぎゅう)」と呼ばれ、京の都でも評判を呼びました。

しかしその血をたどれば、やはり但馬牛に行き着きます。

近江商人の「三方よし」の精神を受け継ぐ近江牛は、牛の品質だけでなく人々の誇りや地域の豊かさも支える存在です。

「日本一おいしい」と称されるのも決して大げさではありません。

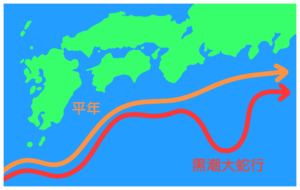

全国へ伸びる但馬街道

前沢牛、仙台牛、飛騨牛 ── 全国で名を馳せるその他のブランド牛たちも例外ではありません。

どの牛も血統をたどれば行き着く先は但馬牛。

日本の和牛の主流である黒毛和種の牛の約99.9%が、先ほど触れた「田尻号」の子孫だと確認されています。

全国のブランド牛の物語は、いつも但馬牛を抜きには語れないのです。

「すべての牛は但馬に通ず」の向こう側

こうして私たちは但馬を起点に、和牛の血統が築き上げた「但馬街道」を一巡しました。

名だたるブランド牛たちの多くが、血統をたどれば但馬牛に行き着きます。

・雪深い山々に抱かれた自然、

・豊かな水と草が育む恵み、

・そして牛を愛し抜いた人々の知恵と情熱。

それらが折り重なり、やがて日本中に広がる和牛の街道網を形づくったのです。

もっとも、純血主義を貫いてきたがゆえの課題も、近年では顕在化しています。

最大の問題は、近親交配の影響で遺伝子の多様性が失われ、遺伝的に弱い子牛が生まれやすくなっていること。

その結果、流産や子牛の発育不良といったトラブルが増えていると言われています。

とはいえ、こうした課題に対しても、県や生産者たちは新たな対策を進めています。

これまでも幾多の困難を乗り越えてきた人々の知恵と挑戦が、今回もきっと道を切り開いてくれるはずです。

日本のブランド牛という貴重な灯火が、これからも消えることなく輝き続けることを願わずにはいられません。

では──これから和牛を味わうときは、ぜひこの言葉を思い出してください。

「すべての牛は但馬に通ず」。

参考文献・出典一覧

- ウィキペディア編集者「但馬牛」ウィキペディア(2025年7月10日閲覧)

- 但馬牛牛将「但馬牛の歴史」但馬牛牛将(2025年7月10日閲覧)

- 但馬牛の里はまだ「但馬牛辞典」但馬牛の里はまだ(2025年7月10日閲覧)

- 豊岡市観光協会「ブランド和牛のルーツは但馬にあり!【但馬牛】」六面体豊岡(2025年7月10日閲覧)

- JAたじま「但馬牛 たじまで生まれ、磨き上げられた世界でも貴重な純血・明瞭な血統」JAたじま(2025年7月10日閲覧)

- 平山牛舗「但馬牛について」平山牛舗(2025年7月10日閲覧)

- ひょうごフィールドパビリオン「但馬牛(たじまうし)・神戸ビーフ」ひょうごフィールドパビリオン(2025年7月10日閲覧)

- ビフテキのカワムラ「神戸ビーフの定義」ビフテキのカワムラ(2025年7月10日閲覧)

- ウィキペディア編集者「近親交配」ウィキペディア(2025年7月10日閲覧)

- 日本経済新聞「但馬牛、進む近親交配 ゲノム解析で遺伝子の多様性確保 神戸ビーフ 挑む(下)」日本経済新聞(2025年7月10日閲覧)

- ナゾロジー編集部「近親交配を長期間続けると逆に種の繁栄に転じる「遺伝子の浄化」が起きる⁈」ナゾロジー(2025年7月10日閲覧)