日本文化– tag –

入浴、靴を脱ぐ、年賀状、味噌汁、ランドセルなど

-

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その1 ~47の色を束ねる、日本の多様性アルバム~

47色で描く、日本列島の多彩なパレット 日本を北から南まで旅してみると、同じ国を歩いているはずなのに、まるで別の舞台に迷い込んだような錯覚を覚えることがあります。 京都では格子戸越しに差し込む西日が町家の影を描き、沖縄では赤瓦の屋根にシーサ... -

なぜ日本人は「線香花火の静寂」を愛するのか?~世界で一つだけの癒しの花火~

打ち上げ花火とは違う、心に寄り添う小さな火 夏の夜空に大輪を咲かせる打ち上げ花火は、人々を一瞬で歓声の渦に巻き込む華やかな存在です。けれど、そのすぐそばで、音もなくぽとりぽとりと火花を落とす線香花火が、人の心をとらえて離さないのはなぜでし... -

なぜ花火は夜空に虹を描けるのか?~一瞬で散る美しさに、花火師たちが生涯を捧げる理由~

なぜ花火は夜空に虹を描けるのか? 虹は、雨上がりの空が私たちにくれる自然界の奇跡です。けれど、花火はその奇跡を超えるかのように、漆黒の夜空を色彩の舞台に変えます。火薬と金属の化学反応を巧みに操り、設計通りに弧を描く光を放ち、わずかな時間で... -

なぜ火薬は戦場を離れて夜空を彩るようになったのか?(日本編)〜花火がたどった千年の物語

戦国の火薬が、夜空で「平和の光」に変わるまで かつて火薬といえば、戦国の鉄砲が鳴らす轟音の象徴でした。国の命運を左右したその技術が、いまや夜空に大輪の花を咲かせ、人々の歓声を誘います。恐怖の音が期待の響きに変わった背景には、日本ならではの... -

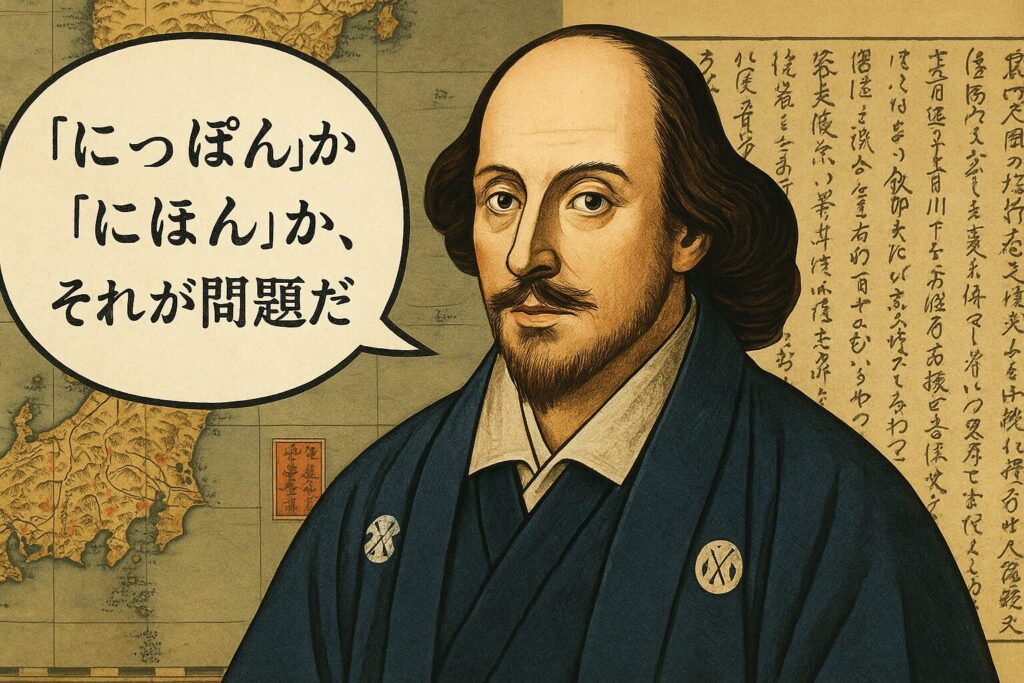

なぜ「日本」は「にっぽん」と「にほん」のどちらも正しいのか?政府も統一していない国名の不思議

「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ もしシェイクスピアが日本に生まれていたなら、きっとこうつぶやいたことでしょう。「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ──と。 私たちの国の名前には、わずか漢字二文字の中に、二つの正解が隠れています... -

なぜ「すべての牛は但馬に通ず」という言葉が生まれたのか?-ブランド和牛の素親「但馬牛」の物語

「すべての牛は但馬に通ず」── 和牛の世界にめぐらされた但馬街道 「すべての道はローマに通ず」──。この言葉を耳にすれば、多くの人が、かつてローマ帝国が世界の中心だった時代を思い浮かべるでしょう。帝国の都と各地の都市は街道で結ばれ、どの道を行... -

なぜ同じ「町」なのに、「まち」と読んだり「ちょう」と読んだりするのか?

あなたの町は「まち」?それとも「ちょう」? 日本には、同じ漢字を使っているのに、読み方がまるで正反対に分かれる──そんな、少し意地悪な文字があります。その代表が「町」という字です。 たとえば東京都内。千代田区の「麹町(こうじまち)」のすぐ隣... -

なぜ米作りには「88の手間」がかかると言われるのか?

なぜ「88」なのか?──まずは疑問から 「米作りには88の手間がかかる」——そんな言い伝えを聞いたことがありますか? まるで古い格言のように語り継がれてきたこの言葉。何となく「米作りってずいぶん大変なんだな」ということは伝わってきます。 でも、ちょ...

1