近代– category –

18世紀末から20世紀初頭にかけての近代は、産業革命や市民革命を通じて世界が急速に変化した時代です。近代国家の成立、資本主義の発展、人権思想の広がりを中心に取り上げます。

-

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その4 ~「開いて磨く」を加速させた交通の力~

壁と窓が描いた日本地図の不思議 ―「閉じて深め」から「開いて磨く」へ 前回の記事「なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?~自然の采配が生んだ、多彩な地方色~」では、山や気候といった自然環境が、地域文化を「閉じて深める」力として働いたことを... -

なぜ同じ日本人なのに、世代によってチャイムの音が違うのか?~太鼓からキンコンカンコン、そして静寂へ 音でたどる学校の130年~

「キンコンカンコン」を知らない子どもたち 「キンコンカンコン」が聞こえない学校が、少しずつ増えています。チャイムがない?では、授業はどうやって始まり、どうやって終わるのか。そう疑問に思うのは、昭和や平成の学校で育った世代でしょう。 私たち... -

なぜ火薬は戦場を離れて夜空を彩るようになったのか?(日本編)〜花火がたどった千年の物語

戦国の火薬が、夜空で「平和の光」に変わるまで かつて火薬といえば、戦国の鉄砲が鳴らす轟音の象徴でした。国の命運を左右したその技術が、いまや夜空に大輪の花を咲かせ、人々の歓声を誘います。恐怖の音が期待の響きに変わった背景には、日本ならではの... -

なぜ病院と調剤薬局とは分かれているのか?

処方せんを片手に歩く、そのわけを探る かつては、診察が終わればその場で薬を受け取るのが当たり前でした。診察券と一緒に薬袋を渡され、「はい、お大事に」で一件落着。 ところが今では、診察後に「処方せん」を渡され、わざわざ外の薬局へ足を運ぶのが... -

なぜ韓国料理はこんなに赤いのか?── 韓国料理と唐辛子の辛くて深い関係

韓国料理の赤はどこから来たのか? 唐辛子がたっぷり入った真っ赤なキムチや鍋。韓国料理といえば、あの鮮やかな赤を思い浮かべる人が多いでしょう。辛さと共に、韓国料理を象徴する色でもあります。 けれど、この赤は昔から韓国料理にあったわけではあり... -

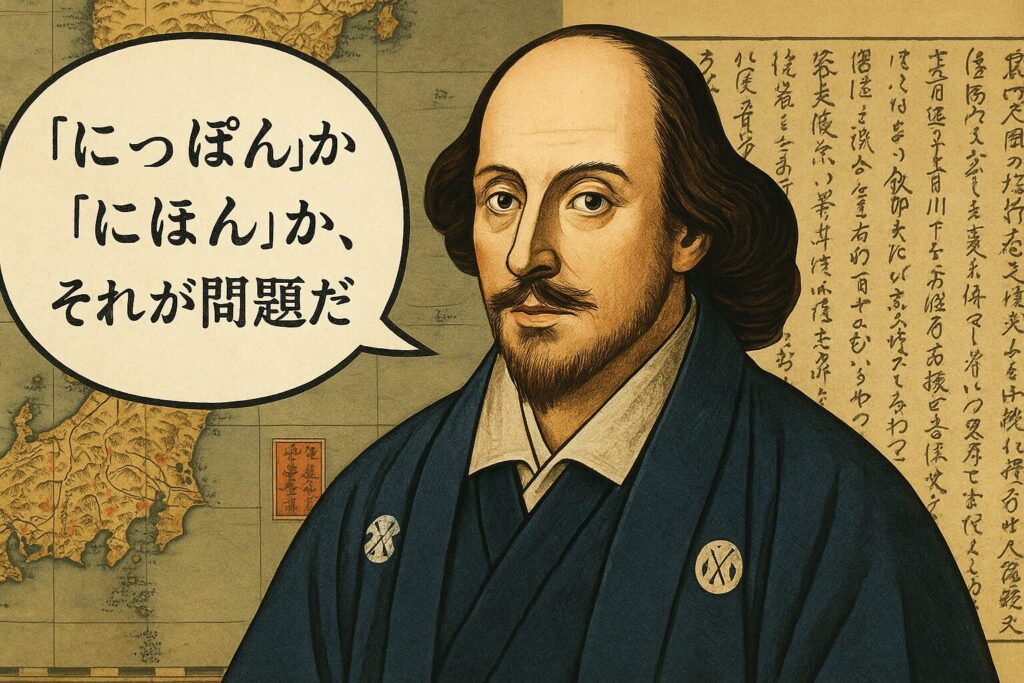

なぜ「日本」は「にっぽん」と「にほん」のどちらも正しいのか?政府も統一していない国名の不思議

「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ もしシェイクスピアが日本に生まれていたなら、きっとこうつぶやいたことでしょう。「にっぽん」か「にほん」か、それが問題だ──と。 私たちの国の名前には、わずか漢字二文字の中に、二つの正解が隠れています... -

なぜ「すべての牛は但馬に通ず」という言葉が生まれたのか?-ブランド和牛の素親「但馬牛」の物語

「すべての牛は但馬に通ず」── 和牛の世界にめぐらされた但馬街道 「すべての道はローマに通ず」──。この言葉を耳にすれば、多くの人が、かつてローマ帝国が世界の中心だった時代を思い浮かべるでしょう。帝国の都と各地の都市は街道で結ばれ、どの道を行... -

なぜ同じ「町」なのに、「まち」と読んだり「ちょう」と読んだりするのか?

あなたの町は「まち」?それとも「ちょう」? 日本には、同じ漢字を使っているのに、読み方がまるで正反対に分かれる──そんな、少し意地悪な文字があります。その代表が「町」という字です。 たとえば東京都内。千代田区の「麹町(こうじまち)」のすぐ隣... -

なぜ医師や看護師のユニフォームは、「白一色」から「カラフル」に変わったのか?

病院は、白の王国だったはずだ 病院は、かつて「白の王国」でした。しかし、いつからかその景色は変わりつつあります。 二十年前には異端とされた青や紺の「スクラブ」と呼ばれる衣装が、今では白衣と肩を並べる存在となっています。白衣姿の医師たちも、... -

なぜ信号は緑色なのに「青信号」と呼ばれているのか?

なぜ信号は緑色なのに「青信号」と呼ぶのか? 青信号の「進め」は、どう見ても緑色です。けれども、私たちは自然に「青信号」と呼びます。これは単なる言い間違いや慣用表現ではありません。日本語における「青」と「緑」の関係には、少し特別な事情があり... -

なぜ、右側通行の国と左側通行の国があるのか?

「右か左か」、なぜ通行方向は分かれたのか 日本では、車は左側を走り、人は右側を歩くのが当たり前の光景です。しかし世界に目を向けると、およそ7割の国では右側通行が主流となっています。 この違いは、単なる交通ルールの問題にとどまりません。武器を...

1