時代– category –

歴史を理解するうえで欠かせないのが「時代」という切り口です。このカテゴリでは古代から中世、近世・近代、そして現代まで、時代ごとの特徴を整理します。社会制度や思想、文化の変化をたどることで、時代の連続性と断絶を明らかにし、世界と日本の歴史がどのように形づくられてきたかを考えます。

-

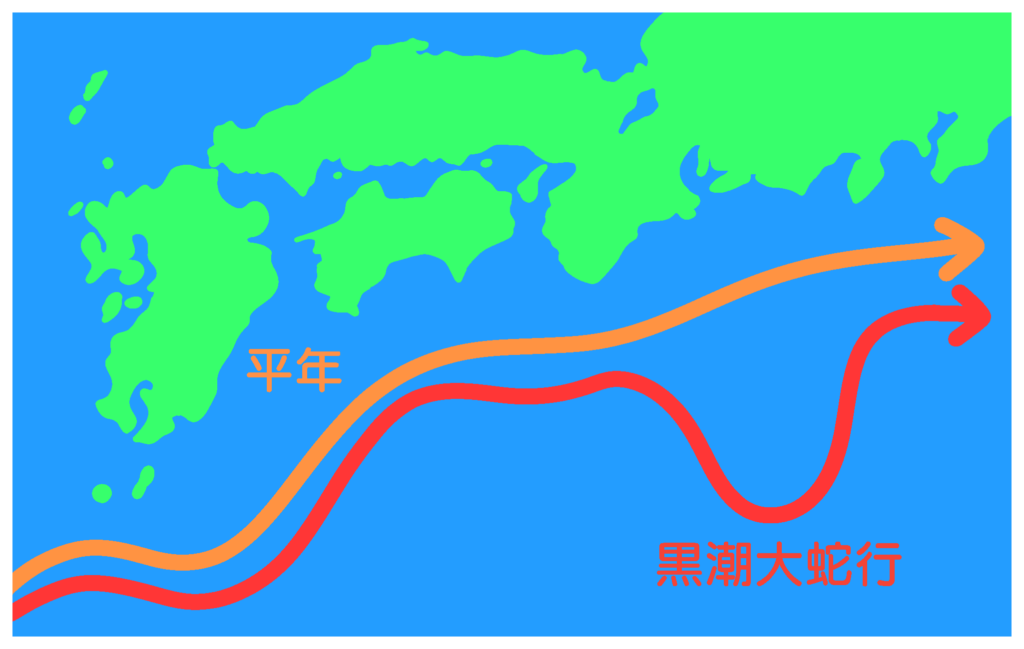

なぜ今回の黒潮大蛇行は、過去最長の7年9ヶ月も続いたのか?そのメカニズムと影響

7年9ヶ月続いた黒潮大蛇行、ついに終息 2017年8月に始まった黒潮大蛇行が、ついに幕を下ろしました。海上保安庁と気象庁は2025年8月29日、この大蛇行が同年4月に終息していたと正式に発表しました。その期間、実に 7年9ヶ月 ── 観測史上最長の記録です。 ... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その7 ~外来文化の吸収と地方への定着~

異国の種、土着の花 ── 地方が咲かせた輸入文化 外国からやってきた文化は、ふつうなら「外来種」として珍しがられるだけでなく、しばしば警戒され、時には排除されてしまうものです。ところが日本では、その異国の「種」が各地の土壌に根を下ろし、やがて... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その5 ~江戸時代の三つの制度が描いた地方色~

江戸時代の制度と社会が地方の個性を育んだ なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか。これまでの記事では、その理由を 自然の壁 と 交通の道 という二つの視点から見てきました。キーワードは「閉じて深め、開いて磨く」です。 まず自然。山脈や大河、海... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その4 ~「開いて磨く」を加速させた交通の力~

壁と窓が描いた日本地図の不思議 ―「閉じて深め」から「開いて磨く」へ 前回の記事「なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?~自然の采配が生んだ、多彩な地方色~」では、山や気候といった自然環境が、地域文化を「閉じて深める」力として働いたことを... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その3 ~「閉じて深めた」自然と風土の力~

同じ国なのに、どうしてこんなに違う? 京都の町家を歩けば、格子戸の向こうから差し込む夕日まで几帳面に整列して見えます。ところが沖縄に行けば、赤瓦の屋根でシーサーがあくびをして、「陽気にいこうよ」と笑っているようです。北の北海道では雪まつり... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その2 ~データと地図で見る、地域の魅力と多様性~

感覚からデータへ ― 日本の多様性を「数値」で覗く 日本列島を旅したことのある方なら、一度はこう思ったことがあるはずです。「同じ国なのに、言葉も食べ物も、人の雰囲気までこんなに違うのか」と。 北海道から沖縄まで、直線距離にしておよそ3,000キロ... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その1 ~47の色を束ねる、日本の多様性アルバム~

47色で描く、日本列島の多彩なパレット 日本を北から南まで旅してみると、同じ国を歩いているはずなのに、まるで別の舞台に迷い込んだような錯覚を覚えることがあります。 京都では格子戸越しに差し込む西日が町家の影を描き、沖縄では赤瓦の屋根にシーサ... -

なぜ海外出張は、西回りより東回りの方が時差ボケがひどいのか?── そして、どうすれば時差ボケを和らげられるのか?

ヨーロッパよりも、アメリカ出張のほうがきつい気がする ── その理由は? 出張でたびたび海外に出かける人のあいだでは、「ヨーロッパ行き(西回り)よりアメリカ行き(東回り)の方が、時差ボケがきつい気がする」── そんな声をよく耳にします。 実はこの... -

なぜ隅田川花火大会に100万人集まったと分かるのか?人数カウントの意味と舞台裏

花火よりも難題 ── 大量の動く人間をどうやって数えるのか? お祭り、パレード、花火大会、そしてデモ行進──街中で行われるこうした大規模イベントでは、毎年のように「今年は○○万人が訪れました」と報じられます。その数字を目にするたびに、つい「へえ、... -

なぜ同じ日本人なのに、世代によってチャイムの音が違うのか?~太鼓からキンコンカンコン、そして静寂へ 音でたどる学校の130年~

「キンコンカンコン」を知らない子どもたち 「キンコンカンコン」が聞こえない学校が、少しずつ増えています。チャイムがない?では、授業はどうやって始まり、どうやって終わるのか。そう疑問に思うのは、昭和や平成の学校で育った世代でしょう。 私たち... -

なぜ風邪薬は自由に買えなくなったのか?~誰にでも起こりうる現代病の実態~

ふつうの風邪薬が、自由に買えない時代に ちょっと風邪っぽいな──そう思って、いつものようにドラッグストアで風邪薬を手に取ります。ところが最近では、「このお薬はお一人様一箱まで」といった注意書きが添えられていたり、レジでは薬剤師がやってきて、... -

なぜ日本人は「線香花火の静寂」を愛するのか?~世界で一つだけの癒しの花火~

打ち上げ花火とは違う、心に寄り添う小さな火 夏の夜空に大輪を咲かせる打ち上げ花火は、人々を一瞬で歓声の渦に巻き込む華やかな存在です。けれど、そのすぐそばで、音もなくぽとりぽとりと火花を落とす線香花火が、人の心をとらえて離さないのはなぜでし...