科学・技術– category –

時差ボケや信号機の色など、科学と技術にまつわる「なぜ?」を取り上げます。技術革新や科学的発見が社会や文化にどのような影響を与えてきたかを解説し、日常に潜む科学の面白さをひもときます。

-

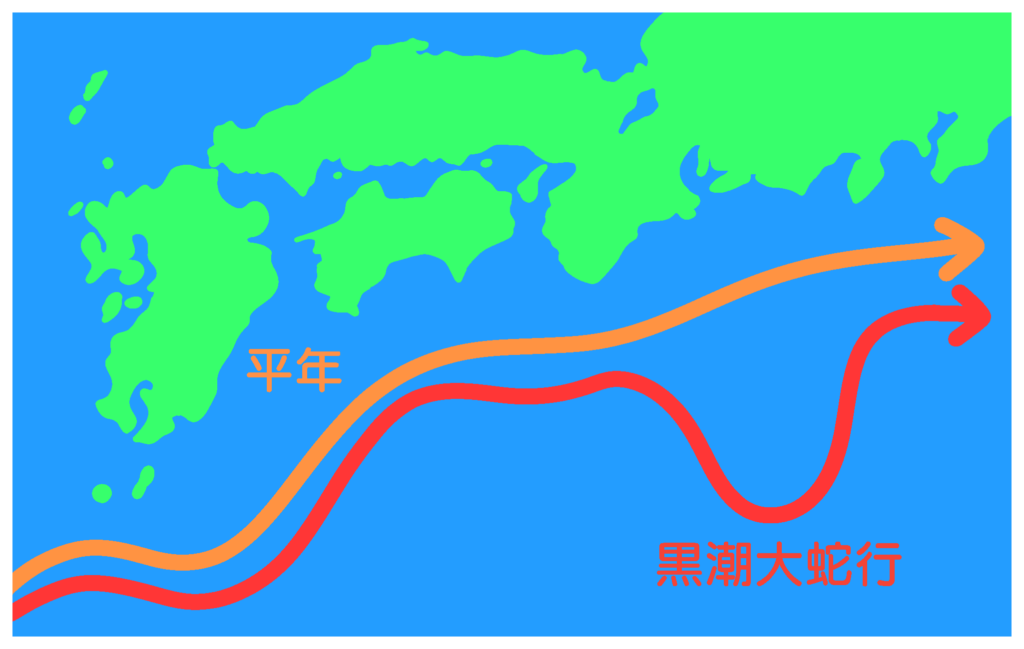

なぜ今回の黒潮大蛇行は、過去最長の7年9ヶ月も続いたのか?そのメカニズムと影響

7年9ヶ月続いた黒潮大蛇行、ついに終息 2017年8月に始まった黒潮大蛇行が、ついに幕を下ろしました。海上保安庁と気象庁は2025年8月29日、この大蛇行が同年4月に終息していたと正式に発表しました。その期間、実に 7年9ヶ月 ── 観測史上最長の記録です。 ... -

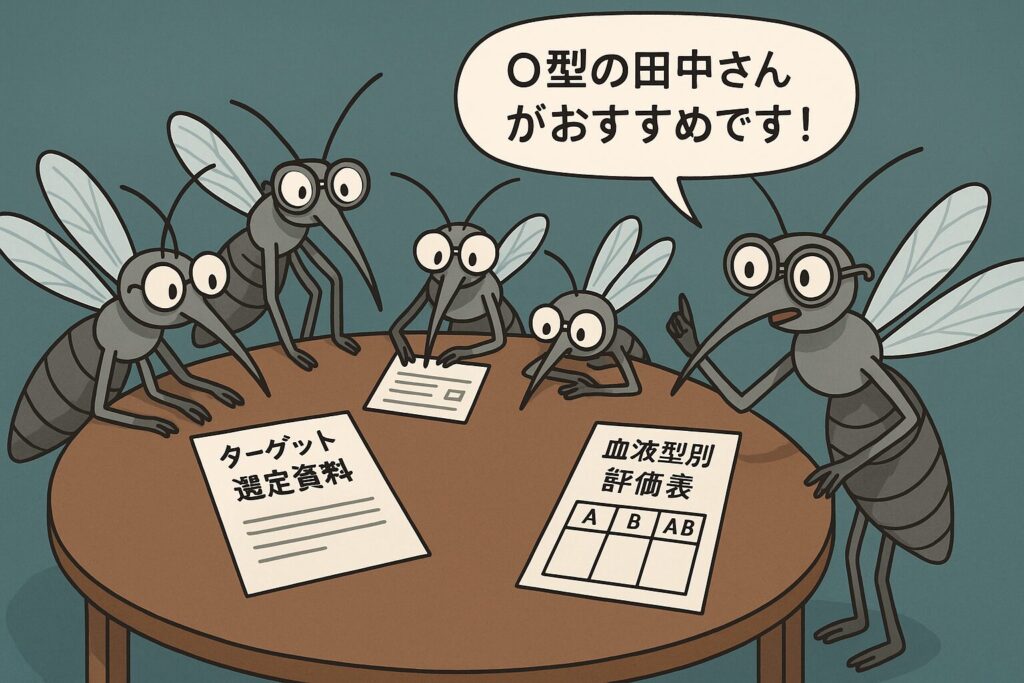

なぜ蚊に刺されやすい人と、刺されにくい人がいるのか?

小さな虫がもたらす大きな謎 夏の夕暮れ、公園のベンチに腰かけているとしましょう。隣の友人は何ごともなく談笑を続けているのに、自分だけ足首に赤い点が次々と増えていく。そんな経験はありませんか? まるで「蚊に好かれる人」と「蚊に嫌われる人」が... -

なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その1 ~47の色を束ねる、日本の多様性アルバム~

47色で描く、日本列島の多彩なパレット 日本を北から南まで旅してみると、同じ国を歩いているはずなのに、まるで別の舞台に迷い込んだような錯覚を覚えることがあります。 京都では格子戸越しに差し込む西日が町家の影を描き、沖縄では赤瓦の屋根にシーサ... -

なぜ北米の周期ゼミは「13年」や「17年」ごとに一斉に鳴くのか?

指揮者なき合唱団──なぜ彼らは、13年後、17年後の“その日”を外さず鳴くのか? 日本の夏は、セミの声から始まります。ミンミンゼミ、アブラゼミ、ツクツクボウシ──それぞれがまるで合唱団のパートを受け持つように、入れ替わり立ち替わり鳴き交わす。毎年決... -

なぜホタルは光るのか?そしてなぜ夏だけ?

光る理由、心に残る理由 最近、ホタルを見たことがありますか?そう尋ねられて、「はい」と即答できる人は多くないかもしれません。かつては小川や田んぼのそばで当たり前のように見かけた光。けれど今では、ほんの限られた場所にしか姿を見せなくなりまし... -

なぜAIについて知る必要があるのか?

誰もがAIと共に暮らす時代へ 気づけば、AIは私たちの暮らしに深く入り込んでいます。SNSの投稿、動画のおすすめ、ネット広告の表示。その裏側では、AIが常に判断や選別を行っています。 仕事でも同じです。議事録の作成、文章の下書き、アイデア出しなど。... -

なぜAIは間違った答えを”自信たっぷりに”話すのか?

AIは、自信たっぷりに間違いを話す アメリカの法廷で実際に起きた出来事です。 裁判官が怪訝な顔で弁護士に尋ねました。「こんな判例、どこで見つけたんですか?」弁護士が提出したのは、ChatGPTが生成した判例。しかし、それは実在しない“幻の判例”だった... -

なぜAIは最近になって急速に進歩したのか?

なぜAIは、こんなにも急速に進歩したのか? 数年前まで、「AI」と聞いてワクワクした人は、そう多くなかったことでしょう。翻訳はたどたどしく、質問に対する答えもどこかピントがずれていました。現場で使える技術とは思えず、「どうせ人間の手で直さなき... -

なぜAIは「人間らしく」話せるのか?

なぜAIは、こんなにも「人間らしく」話せるのか? 最近では、スマートフォンやパソコンでAIと会話することが、特別な体験ではなくなりました。質問すれば自然に返事が返ってきて、時には冗談や気づかいの言葉まで添えてくれる。まるで本当に人と話している...

1