新しいブランド米が生まれ続ける国

日本には驚くほど多くのブランド米があります。

農林水産省が公表する登録品種は、およそ1,300種にものぼり、さらに毎年約20もの新品種が誕生しているといいます。

まさに「ブランド米戦国時代」と呼ぶにふさわしい状況です。

では、なぜ新しいブランド米がこれほど次々と生まれるのでしょうか。

もちろん、日本が南北に長く、地域ごとに気候や土壌が異なるため、それぞれの土地に適応する品種改良が盛んに行われてきた背景はあります。

しかし、それだけではありません。

近年、気候変動や市場競争の激化など、私たちを取り巻く環境は大きく変化しています。

そうした変化に対応し、地域の誇りや未来への希望をブランド米に託そうとする人々の強い想いこそが、新しい品種を生む原動力になっているのです。

ブランド米が次々と生まれる理由を、箇条書きでまとめることもできます。

けれど、それだけでは、品種開発に込められた人々の思いや苦労は伝わりません。

そこで、この記事では、一つのブランド米が世に出るまでの物語を追うことで、こんなにもたくさん生まれる理由を明らかにしたいと思います。

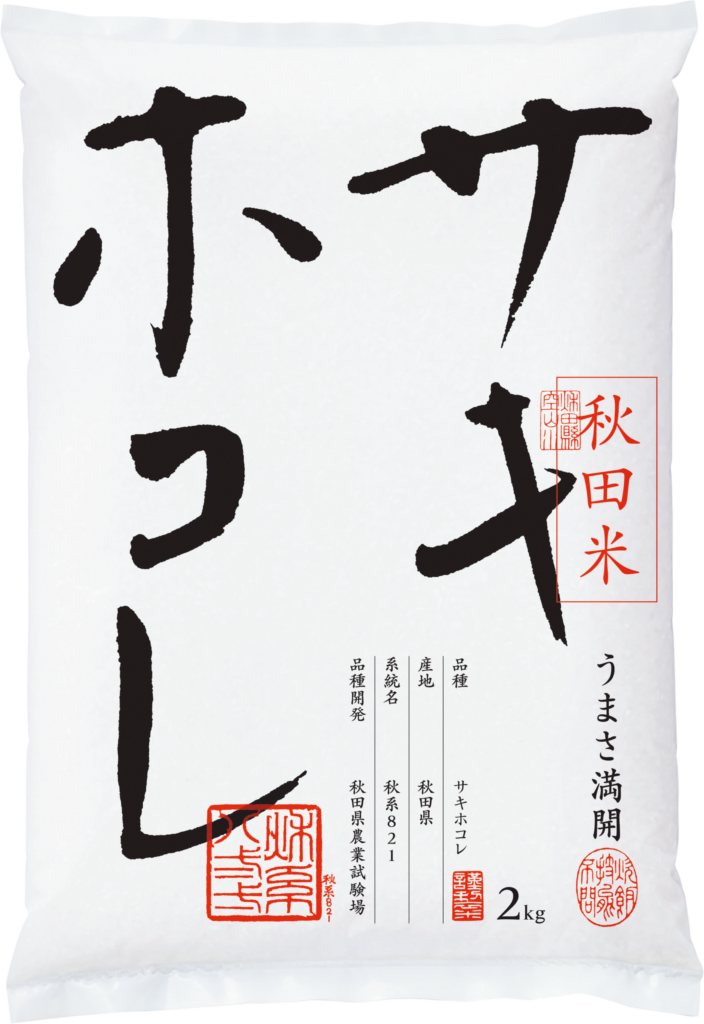

今回スポットを当てるのは、秋田県が近年生み出した新たなブランド米、「サキホコレ」です。

秋田は危機感を持った

秋田といえば、やはり「あきたこまち」です。

1984年の誕生以来、東北の誇りとして愛され続け、直近20年の統計を見ても、全国で常に第4位の生産量を誇る「お米界の名大関」といえる存在です。

しかし、秋田には確かな危機感がありました。

お米の消費量は年々減少し、全国で新しいブランド米が次々と誕生する中、産地間競争も激化しています。

「同じ米ならどこのものでもいい」という時代は終わり、消費者はより美味しさやストーリーを求めるようになりました。

さらに追い打ちをかけたのが、近年の記録的猛暑です。

全国的に高温が続く年が増え、高温による米の品質低下は、生産者や品種開発者の大きな悩みとなっていました。

特に、コシヒカリは高温に弱い特性があり、その血を引くあきたこまちも例外ではありません。

市場競争の激化、消費者の嗜好の変化、気候変動──

秋田にとって、新たな「秋田米の顔」を生み出すことは急務となっていました。

こうして、2014年に「秋田米新品種開発事業」が立ち上がったのです。

秋田は高い目標を掲げた

秋田が新品種の開発に挑んだとき、いくつもの高い目標が掲げられました。

まずは、「コシヒカリを超える極良食味品種」の実現。

コシヒカリは、過去40年にわたり日本のブランド米の絶対王者として君臨してきた存在であり、その味を超えることは並大抵の挑戦ではありません。

それは、クラシック音楽の世界で「ベートーヴェンを超える交響曲を書け」と言われるようなものです。

次に、新品種は「あきたこまち」を超える秋田米の最上位品種となり、秋田米全体を牽引する存在でなければならないということ。

単に売れる米を目指すのではなく、秋田という土地の誇りや未来を象徴する「フラッグシップ」を作りたいという強い思いがあったのです。

さらに忘れてはならないのが、気候変動への対応です。

近年の猛暑による品質低下は深刻であり、新品種には、高温や冷害に強く、安定して収穫できる力が求められました。

いずれの目標も、達成するのは容易ではありません。

まるでオリンピックで金メダルを狙いながら、同時にノーベル賞を取ろうとするような、途方もない挑戦だったと言えるでしょう。

それでも秋田は、怯むことなく挑戦を選びました。

秋田は挑み続けた

掲げた目標が高いほど、その道は険しくなるものです。

新品種の開発に挑んだ歳月は、まさに苦闘の連続でした。

まず徹底的にこだわったのは、食味の頂点を極めること。

一般的に、食味と、収量や病気への強さといった栽培面の安定性は両立しにくいものです。

しかし秋田は、そのどちらも少しずつ妥協するという方針を取りませんでした。

栽培上で弱点があったとしても、「美味しさを最優先する」という姿勢を貫いたのです。

農業経営において極めてリスクの高い決断でした。

でも、秋田はそれを恐れませんでした。

そのために、プロセスへの徹底したこだわりを見せます。

まず、12万株にも及ぶ交配種を育成し、その中から最善の株をたった一つ選び抜きました。

さらに、東北地方の品種同士で交配するのが常識とされる中、あえて愛知県の「中部132号」という外部の品種を母親に選ぶという、大胆な決断を下しました。

加えて、毎年800サンプルもの食味分析を5年間にわたって繰り返すという、執念ともいえる作業に取り組みました。

最高の食味を持つ品種を見つけ出すため、試験担当者の舌を頼りに、地道で終わりの見えない戦いが続きます。

その過程で外部の専門家やお米マイスターたちの力も借り、味覚という目に見えない価値を、客観的な評価で裏付けていったのです。

同時に秋田が挑んだのは、秋田米の新たな顔としての存在感を築き上げることでした。

「あきたこまち」を超えるには、単に美味しいだけでは足りません。

そこで秋田は、「あきたこまち」とは異なる方向性の美味しさを目指しました。

新品種独自の強みとして、粒感とほぐれやすさ、そして雑味の少ないクリアな味わいを前面に打ち出したのです。

これによって、日常使いの「あきたこまち」と、特別な場面やワンランク上の体験を提供する「新品種」という、異なる価値の提案が可能になりました。

そしてもう一つ、秋田が向き合わなければならなかったのは、これからもっと深刻になるかもしれない環境変化に備えることでした。

母親に選んだ「中部132号」の強い耐病性を活かしつつ、地道な栽培試験を重ねました。

その結果、新品種には高温や冷害にも動じないたくましさが備わったのです。

さらに環境への配慮として、農薬の使用成分を慣行の半分以下に抑えるなど、持続可能な農業への視点も忘れませんでした。

こうして秋田は、食味、ブランドの象徴性、そして未来を見据えた安定性という難題に対し、大胆な決断と執念の試験、そして細部への徹底したこだわりで挑み続けたのです。

「サキホコレ」誕生

「秋田米新品種開発事業」として挑戦が始まってから8年、最初の交配から数えれば11年の歳月を経て、秋田の新しいお米がついに本格的に市場デビューを果たしました。

その名は「サキホコレ」。

実に25万件を超える公募の中から選ばれたこの名前には、

「秋田の地力(ちりょく)から生まれた小さなひと株が、誇らしげに咲き広がり、日本の食卓を幸せにしてほしい」という願いが込められているといいます。

その響きには、秋田が積み重ねてきた努力と、未来への希望が感じられます。

そして、最もこだわった食味の評価も上々です。

日本穀物検定協会が実施した令和6年産米の食味ランキングでは、「サキホコレ」が最高評価である「特A」を獲得しました。

市場に出て間もないにもかかわらず、参考品種での出品を含めると、すでに4年連続で特Aを獲得しているのです。

これは、秋田が掲げた「コシヒカリを超える」という高い目標が、単なる夢物語ではなかったことの証と言えるでしょう。

五ツ星お米マイスターたちからも高い評価が寄せられています。

「白さとツヤが際立つ外観」「粒感のあるふっくらとした食感」「上品な香り、噛むほどに広がる深い甘み」──。

「サキホコレ」は、日本人が求める「うまさのバランス」をしっかりと備えたお米として、専門家たちの舌をも唸らせています。

さらに、売れ行きも好調です。

全農の発表によれば、「JAタウンアワード2023」のお米部門で、「サキホコレ」が第1位を獲得しました。

まさに、人々の食卓の上で、大輪の花を咲かせ始めているといえるでしょう。

しかし、物語はこれで終わりではありません。

秋田を、そして日本を代表するお米として「サキホコレ」を育て上げるための新たな挑戦は、まだ始まったばかりなのです。

お米作りは、未来作り

なぜ日本では、新しいブランド米が次々と生まれるのか。

「サキホコレ」の開発ストーリーは、

美味しさを徹底的に追い求めると同時に、気候変動に備え、

そして地域の未来を守ろうとする強い使命感が、その背景にあることを教えてくれます。

けれど、どうでしょうか?

このところ、米といえば「値上がり」の話題ばかりが耳に入ります。

もちろん、それは消費者として当然の関心ごとでしょう。

しかし、その米の一粒一粒には、名もなき生産者や開発者たちの、

「日本の食を守りたい」「地域の活力を絶やしたくない」という、

静かな、しかし熱い想いが込められていることを忘れずにいたいと思うわけです。

その想いこそが、日本各地で新しいブランド米を生み出し続ける力であり、

お米作りとは結局、日本の未来を作る営みでもあるのだと、あらためて感じるのです。

参考文献・出典一覧

- ごはんのふるさと秋田へ「サキホコレについて」(2025年7月4日閲覧)

- ごはんのふるさと秋田へ「お米のプロが語る」(2025年7月4日閲覧)

- ごはんのふるさと秋田へ「サキホコレ 開発者ストーリー(動画)」(2025年7月4日閲覧)

- ごはんのふるさと秋田へ「今年もサキホコレが「特A」を獲得!」(2025年7月4日閲覧)

- ごはんのふるさと秋田へ「ネーミング/デザインについて」(2025年7月4日閲覧)

- ごはんのふるさと秋田へ「美味しさの理由」(2025年7月4日閲覧)

- 秋田県観光連盟「秋田米の新品種『サキホコレ』を知る」秋田県公式観光サイト アキタファン(2025年7月4日閲覧)

- つや姫情報サイトアネックス「『サキホコレ』の特徴と魅力:極上の食味を誇る秋田米の新星」note、2025年3月2日(2025年7月4日閲覧)

- 農林水産省「平成21年産水稲の品種別収穫量」(2025年7月4日閲覧)

- ブランド戦略研究所「第78回:お米に関するイメージ調査」ブランド戦略研究所、2017年8月(2025年7月4日閲覧)

- 全農秋田県本部「秋田県産『サキホコレ』が『JAタウンアワード2023お米部門』で第1位を受賞しました」全農秋田県本部、2024年5月24日(2025年7月4日閲覧)