竹は一日で1メートル以上も伸びる

「雨後の筍」という言葉があります。

雨上がりの竹林で、筍が一斉に頭を出し、ものすごい勢いで伸びていく様子を表したたとえですが、これは決して誇張ではありません。

実際、わずか24時間で121センチも伸びた記録があります。

昨日の朝には地面からわずかに顔を出していただけの筍が、今朝見たらもう人の腰あたりまで伸びている──そんな感じです。

24時間で120センチというのは、1時間に約5センチの成長。

辛抱強く見ていれば、竹が伸びていく様子をリアルタイムで目撃できるわけです。

では、なぜ竹はそんなスピードで成長できるのでしょうか。

竹林の静けさを破る、その成長の秘密を、これから少し覗いてみましょう。

理由① 増やして伸ばす──細胞分裂と細胞伸長の共演

植物が成長するには、大きく二つの方法があります。

ひとつは「細胞分裂」で細胞そのものの数を増やすこと。

もうひとつは、すでにある細胞を縦に引き伸ばす「細胞伸長」という方法です。

まずは細胞分裂から。

多くの植物は茎の先端にある「成長点」という場所で細胞を増やし、そこから背を伸ばします。

いわば成長の司令塔のような場所です。

ところが、竹は少し事情が違います。

茎の先端だけでなく、節という節に「成長点」をずらりと並べているのです。

まるで節ごとに小さな工場が並び、それぞれが黙々と細胞分裂を続けているかのよう。

この「全身に成長点を持つ」仕組みこそが、竹が短期間でスルスルと背を伸ばす、第一の秘密です。

そしてもうひとつが、細胞伸長です。

竹は、ただ細胞を増やすだけでは終わりません。

増えた細胞を今度は、節と節の間──節間(せっかん)──で縦にグイグイ引き伸ばしていくのです。

その様子は、まるでアコーディオンをビヨーンと伸ばすよう。

あるいは、伸縮式ストローをカシャッと引き出すようでもあります。

竹のすごさは、この二つ──細胞分裂と細胞伸長──をどちらか一方でなく、両方ともフル活用しているところにあります。

竹はまさに、自然界の折りたたみ傘。

「昨日までどこに隠れていたんだ?」と問い詰めたくなるほど、一気に開き、空へ向かって背を伸ばすのです。

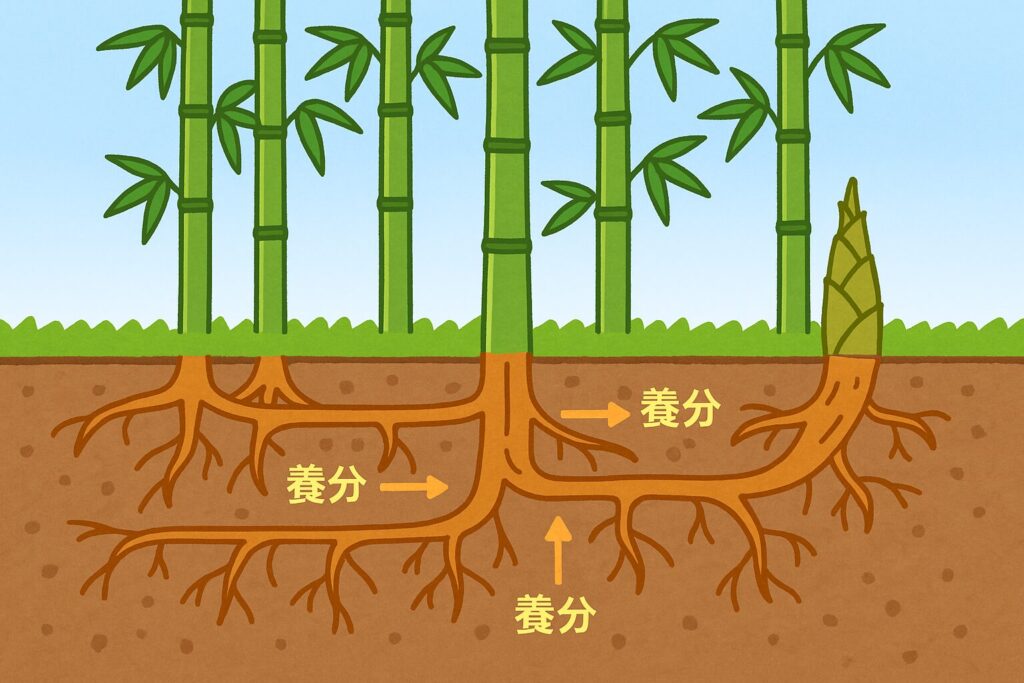

理由② まだ稼げない筍を育てる親の愛 ─地下に眠る財産

竹の驚異的な成長スピードは、地下にも秘密があります。

竹林の地面の下には、地下茎がびっしり張り巡らされていて、それはまるで「養分の銀行口座」のようなもの。

親竹たちが、過去に光合成で稼いで貯め込んだ炭水化物という名の預金が、そこに眠っています。

まだ自分では光合成もできず「稼ぎゼロ」の筍が、いきなり派手に背を伸ばせるのはなぜか。

それは、この親の全財産が一気に引き出され、筍へと惜しみなく注ぎ込まれるからです。

竹は、自分で稼ぐ前から、親の貯金で豪快なスタートダッシュを決めるのです。

理由③ 竹を潤す二本の道 ─ 道管と師管

竹の成長を支える別の秘密は、体内を駆け巡る水と養分の見事な輸送システムです。

竹の茎の中には、「維管束(いかんそく)」という細かな管の束がぎっしり詰まっています。

それがまるで縦に走る高速道路のように、水や栄養を上へ上へと運びます。

この維管束には二つの大きな役割分担があります。

ひとつは「道管(どうかん)」という水専用のパイプ。

まるで消防ホースのように勢いよく水を送り出し、竹の細胞の隅々まで潤いを届けます。

もうひとつは「師管(しかん)」という養分の通り道。

光合成で作られた糖などを運び、成長に必要なエネルギーを細胞たちに配給していきます。

もちろん、他の植物も維管束を持ちますが、竹の成長速度を見るにつけ、その輸送システムがいかに効率的か、思わず舌を巻くばかりです。

竹はまさに、精密に設計された配管ネットワークを持つ、自然界の高層ビルなのです。

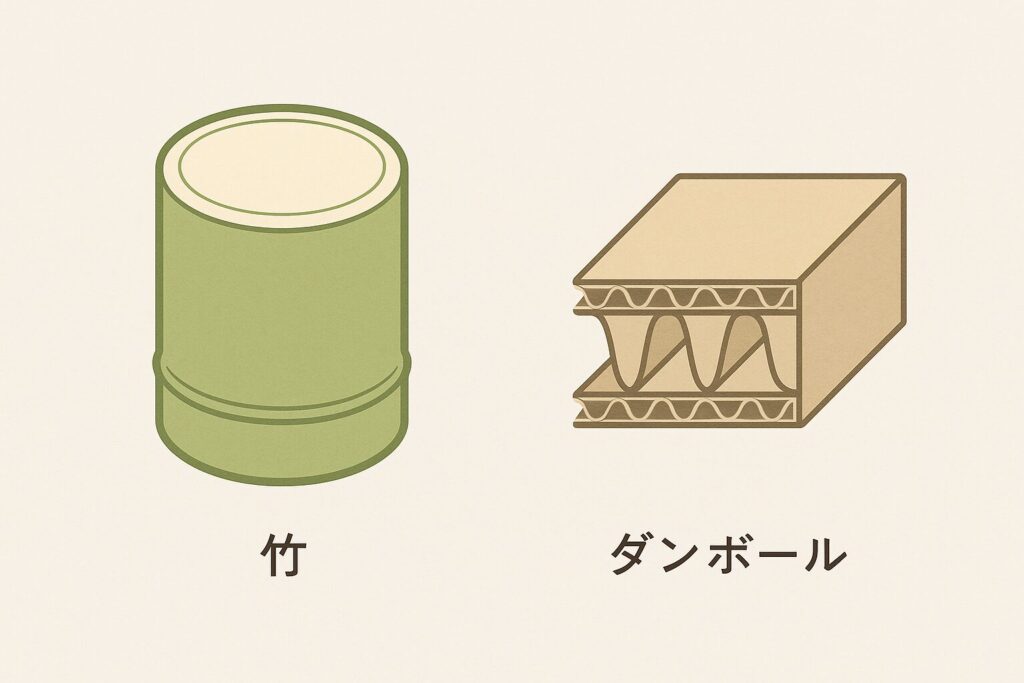

理由④ 空洞が武器になる ─ 竹の成長を支える軽量設計

竹があれほどスラリと空へ伸びられるのは、その中身が「空っぽ」だからです。

竹を縦に割ってみると、節と節の間はストローのように空洞。

実は、この空洞こそが竹に「軽さ」と「強さ」という大きな武器を与えています。

外側を縦に走る繊維が鉄筋のように全体を支え、内側の空洞が軽さを生む──この組み合わせが、竹を「軽くて丈夫」にしているのです。

ちょうど段ボールの板も、中が波状の空間構造になっていて、軽いのに押されても潰れにくい。

竹も同じ理屈で、自分の重さで潰れたり折れたりしません。

だから竹は、ためらいなく空へ向かって背伸びできるのです。

竹は語る。成長は仕組みと準備の賜物だ

竹は、わずかな期間で驚くほどの高さへと駆け上がります。

その裏には、綿密に計算された仕組みと、抜かりない準備が潜んでいるのです。

節と節の間を一気に伸ばし、地下から惜しみなく養分を汲み上げ、

水を巧みに行き渡らせ、そして軽やかにその高さを支える――。

すべては、竹という植物が持つ、徹底した合理性の証しです。

こうした竹の特性は、昔から人々の心を打ち、人生の教訓として語り継がれてきました。

「竹の親勝り」「節を守る」「竹は節目で強い」「竹は折れても節は残る」。

どれも、竹の驚異の成長や、その構造から生まれた言葉です。

竹が教えてくれるのは、成長に偶然などないということ。

準備を整え、一気に伸びる。

節目を刻みつつ、しなやかに、そして高く。

竹の生き方、見習わない手はありません。

参考文献・出典一覧

- Food and Agriculture Organization of the United Nations「World bamboo resources」FAO(2025年6月27日閲覧)

- 林野庁「主な竹の種類」林野庁(2025年6月27日閲覧)

- 林野庁「竹の種類」林野庁(2025年6月27日閲覧)

- 林野庁「伝統的な種類」林野庁(2025年6月27日閲覧)

- 林野庁「タケノコ」林野庁(2025年6月27日閲覧)

- 森林科学編集委員会「広がるタケの生態特性とその有効利用への道」森林科学 No.58、2020年2月(2025年6月27日閲覧)

- 農林水産省「身近で不思議なタケの生態に迫る」農林水産省(2025年6月27日閲覧)

- 井上昭夫「竹の不思議な生態と構造を応用し、ものづくりのさらなる技術発展をめざす」近畿大学 環境管理学科 里生態帯学研究室、2019年10月21日(2025年6月27日閲覧)

- Wikipedia「竹」Wikipedia(2025年6月27日閲覧)

- Yanhui Wang「Hydrological characteristics of a Moso-bamboo (Phyllostachys pubescens) forest in south China」Agricultural and Forest Meteorology、1995年8月(2025年6月27日閲覧)