日常の定番「おにぎり」──なぜ“あの形”なのか?

日本人にとっての「おにぎり」とは何でしょうか?

遠足や運動会の朝、眠い目をこすりながら母が握ってくれた手の温もり。

コンビニの棚でつい手に取る、無意識の昼食ルーティン。

簡素で、控えめで、けれど不思議と背中を押してくれる白い三角──

おにぎりには、炭水化物以上の何かが詰まっています。

それだけではありません。

海外に出たとき、無性に恋しくなるのは、寿司より焼き肉より、あの白くて小さな三角形だったりします。

「死ぬ前に食べたい日本の味」では、上位ランキングの常連でもある。

この素朴な塊、日本人のアイデンティティそのものまで握りしめているようにも感じます。

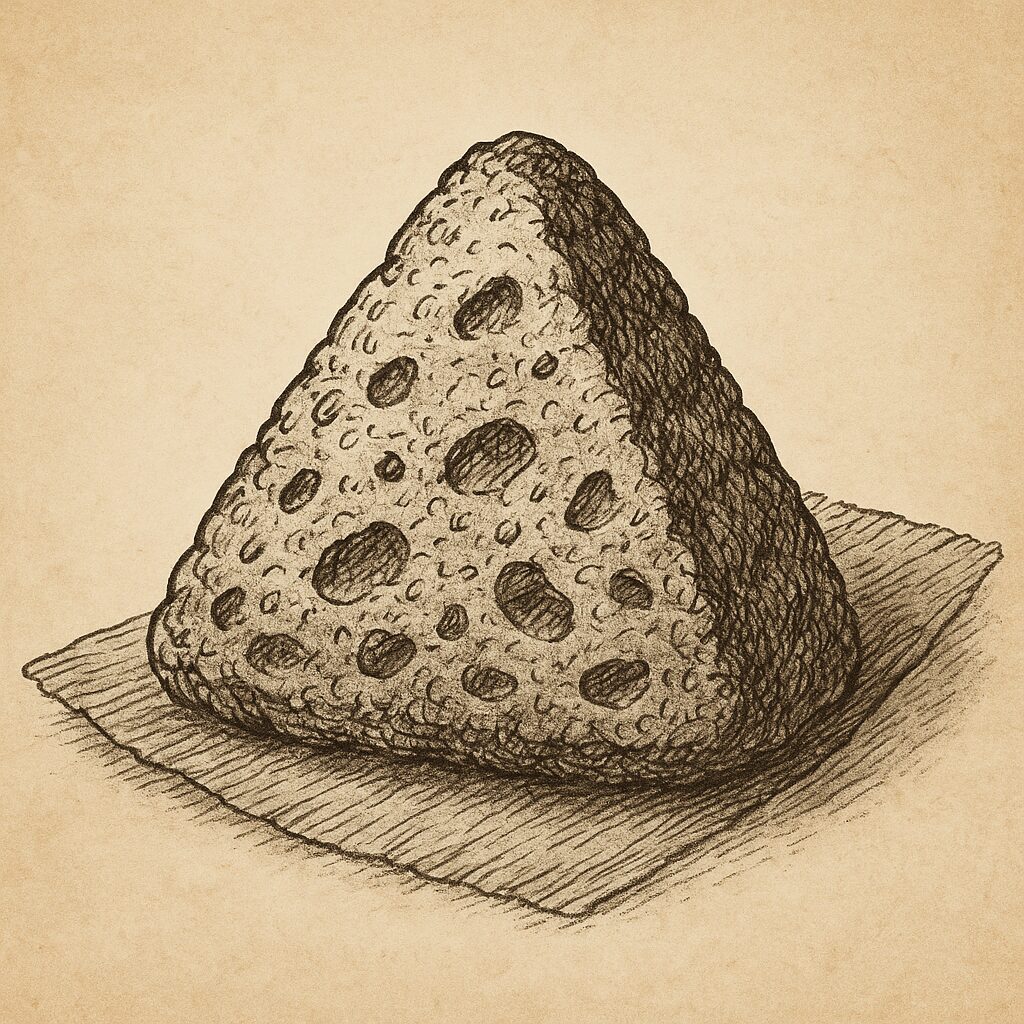

そんなおにぎりのほとんどが”三角形”。

当たり前すぎて、疑問にも思わないかもしれません。

でも、そう言われてみると──

なぜ、丸でも俵でもなく、三角形が定番なのでしょうか?

ピラミッドにだって、あの形には理由があります。

だったら、おにぎりに理由がないはずがない。

というわけで今回は、

私たちの無意識にまで浸透している三角形の理由について、

ちょっと真面目に掘ってみようと思います。

おにぎりの形の変遷──三角形が“定番”になるまで

長い間、おにぎりの形は自由だった

「おにぎり=三角形」が当たり前になったのは、実は20世紀後半になってからのことです。

それ以前のおにぎりには、丸型・俵型・棒型・円盤型など、地域や用途に応じた多彩な“かたち”が存在していました。

おにぎりの起源は、約2000年前の弥生時代にまでさかのぼります。

石川県の杉谷チャノバタケ遺跡から出土した炭化米塊には、人の手で成形した跡があり、中には現代の三角おにぎりに近い形状も見られます。

もっともこれは、もち米を蒸して焼いた「ちまき」のようなもので、山を模した供物として捧げられたものと考えられています。

つまり、おにぎりの三角は神への祈りから始まったのです。

奈良時代の『常陸国風土記』には「握飯(にぎりいひ)」の語が、平安時代の『源氏物語』には儀礼用の蒸し米「屯食(とんじき)」が登場します。

この時代のおにぎりは、手でつかみやすいように丸く握られたものが多く、特に屯食は手に余るほどの大型楕円形だったとされます。

三角、いまだ脇役──江戸に咲いた形のバリエーション

江戸時代になると、街道の整備とともに旅と弁当の文化が定着し、おにぎりは庶民の弁当として広く普及します。

この頃から、地域ごとの形の違いがよりはっきりと現れるようになります。

関西では、幕の内弁当のスタイルに合わせて、小ぶりな俵型が主流に。

北陸や東北では、焼いたときに火が通りやすい平たい円盤型が好まれました。

江戸では、丸型に加えて、持ちやすさ・食べやすさで三角形が徐々に浸透しはじめます。

三角形が江戸で好まれた背景には、持ち運びやすさ・握りやすさといった実用的な理由があったようです。

また、見た目にメリハリがあり、粋を好む江戸っ子の気質にも合っていたのかもしれません。

とはいえ、三角形はあくまでも「選択肢のひとつ」にすぎませんでした。

明治から昭和初期にかけては、丸・俵・棒・三角が並び立つ「四つ巴」の戦国状態。

白い三角が天下統一を果たすのは、もう少し先のことです。

コンビニが、三角を“標準形”にした

この均衡を崩したのが、1970年代後半のコンビニ文化の台頭でした。

それまでのおにぎりは、家庭で手づくりされる“愛情のかたまり”のような存在。

それを商品として成立させたのが、当時まだ新興勢力だったセブン-イレブンです。

最初は、1日3個しか売れなかったという記録もあります。

けれど「食べる直前に海苔を巻く」という画期的な包装技術を導入し、

やがて看板商品へと成長しました。

そのとき選ばれたのが──三角形。

理由は、文化的象徴でもノスタルジーでもありません。

“売れるかたち”を徹底的に考え抜いた末の、三角形でした。

- 成型しやすく、機械への適応性が高い

- 同じ量のごはんでも見た目が大きく、美味しそうに見える

- 正面が広く、ラベルが貼りやすい

- ケースに隙間なく詰められ、輸送効率が良い

- 店頭で安定して立ち、棚を整然と美しく見せられる

とはいえ、こうした判断が「流通の都合」だけで決まったわけではありません。

限られた条件の中で、いかに美味しさと満足感を届けるか。

味や価格に加えて、「かたち」にまでこだわる──

そんな、名もなき開発者たちの矜持と創意が結晶したのが、この三角形だったのです。

この形式に、他のコンビニ各社も追随しました。

そしていまや、市販されるおにぎりの9割以上が三角形。

こうして、長らく続いた“かたちの戦国時代”にピリオドが打たれ、

三角形はついに「国民的スタンダード」の座を手に入れたのです。

白い三角──それは日本人の感性のかたち

おにぎりの三角形には、長い物語が宿っています。

始まりは、山の神に捧げる神聖な祈り。

そこに、手で握りやすく、運びやすいという実用の知恵が重なりました。

そして20世紀後半、コンビニという現代の知恵と熱意が、この形を“国民的スタンダード”に押し上げたのです。

こうして生まれた「白い三角」は、いまや日本人の食文化と感性を象徴するアイコンとなりました。

家庭の味を超え、社会に出て、さらには海を渡って「Onigiri」という名で世界の食卓にも並び始めています。

この三角を私たちは素直に受け入れた。

三角の角に宿るのは、山の象徴でも、販売戦略でもなく、

たぶん、私たちの「らしさ」なのでしょう。

参考文献・出典一覧

- 和楽Web編集部「おにぎりっていつから食べられていたの?日本のおにぎりの歴史」(和楽Web、2019年9月25日、2025年6月23日閲覧)

- ヤマキ株式会社「おにぎりはいつからある?地域による形の違いや定番具材の起源もご紹介!」(ヤマキ公式サイト、2024年5月14日、2025年6月23日閲覧)

- 一般社団法人おにぎり協会「おにぎりの歴史」(おにぎり協会、2025年6月23日閲覧)

- Wikipedia編集者「おにぎり」(ウィキペディア日本語版、2025年6月23日閲覧)

- Wikipedia editors「Onigiri」(Wikipedia English、2025年6月23日閲覧)

- 小田きく子「おにぎりに関する研究(第1報)」昭和女子大学近代文化研究所、2004年9月9日

- 小田きく子「おにぎりに関する研究(第2報)」昭和女子大学近代文化研究所

- Moglab編集部「6月18日は「おにぎりの日」。三角おむすびが主流なのは神様の力を授かるため?それともコンビニの戦略?」(Moglab、2024年6月、2025年6月23日閲覧)

- セブン&アイ・ホールディングス「セブン-イレブン50周年記念サイト「黎明期」」(セブン-イレブン公式、2025年6月23日閲覧)

- 東京ウォーカー編集部「“コンビニおにぎり”はセブン-イレブンが元祖だった!誕生から約50年、コンビニおにぎりの快進撃を紐解く」(Walkerplus、2024年2月23日、2025年6月23日閲覧)