異国の種、土着の花 ── 地方が咲かせた輸入文化

外国からやってきた文化は、ふつうなら「外来種」として珍しがられるだけでなく、しばしば警戒され、時には排除されてしまうものです。

ところが日本では、その異国の「種」が各地の土壌に根を下ろし、やがて「ご当地の花」として咲き誇るようになりました。

本記事では、戦国末期から明治期にかけて地方に流れ込んだ外国文化が、いかにして列島各地の個性を形づくったのかをたどります。

そこには「コピー」ではなく「翻案」によって受け継いでいく、日本人の柔らかい知恵が見えてきます。

和魂が支えた「翻訳の伝統」

日本は古代から外国文化の受容に積極的でした。

仏教や漢字を中国から学びながら「和歌」や「かな文字」に翻案してきたのはその典型です。

とはいえ、後に「和魂漢才」「和魂洋才」と呼ばれる伝統は、外から来たものをただ輸入するのではなく、必ず「和魂」という軸を通して「日本化」することを意味しました。

もっとも、奈良や平安の時代に入ってきたものは、都や朝廷が中心で、地方色を直接的に決める力は弱かったのです。

むしろ「日本の翻訳工房」が地方に広がるのは、鉄砲やカステラが渡来した戦国末期以降でした。

江戸時代には鎖国政策の下で、長崎・琉球・対馬・松前という「四つ口」が異文化の玄関口となり、明治には横浜や神戸など開港地がその役を引き継ぎました。

この流れの中で重要なのは、日本の地方が「ただの中継地」ではなかったことです。

外来の技術や食べ物や芸術は、まず地方で土着化し、工夫され、磨き上げられました。

その結果、あるものは全国に広がり、あるものは「ご当地色」として残り続けたのです。

つまり、戦国から明治にかけての地方は、日本の文化翻訳力がもっとも鮮やかに発揮された舞台でした。

ここから先は、その舞台ごとの物語を見ていきましょう。

長崎 ― 南蛮文化の門戸、明治開国後の窓口

長崎の街を歩くと、今も異国の香りがそこかしこに漂っています。

石畳のオランダ坂、洋館の並ぶグラバー園、丘に点在する教会群。

これらはすべて「かつては外国に開かれた日本の玄関口だった」という歴史の余韻です。

鉄砲やキリスト教、南蛮屏風や菓子文化 ── その多くがこの港から入ってきました。

たとえば「カステラ」。

16世紀にポルトガルからもたらされた南蛮菓子は、当初は小麦粉・砂糖・卵を同量で混ぜただけの素朴なもの。

しかし日本人はそこに水飴を加え、火加減を自在に操れる「引き釜」という和製オーブンを発明。

さらに底に残るザラメの食感を工夫するなど、職人技で磨き上げました。

その結果、カステラは「洋菓子」ではなく、堂々と和菓子店の棚に並ぶ存在として、日本人の舌に根づいています。

明治に入ると、福建出身の陳平順(ちん へいじゅん)が華僑留学生のために考案した「ちゃんぽん」が登場します。

地元の魚介や野菜をふんだんに使った栄養食は、やがて九州を越え、東北や近畿へと広がっていきました。

その過程で、豚骨ベースの出汁が和風に変わったり、太麺が細麺に変わったりと、各地の嗜好や食材に合わせて次々に「翻訳」されていきます。

彦根の近江ちゃんぽんや愛媛の八幡浜ちゃんぽんは、その代表例でしょう。

長崎の物語は、外来文化が「ご当地の味」として根づく道と、別の姿となって全国へ広がっていく道 ── この二つの道が当時の地方にあったことを示しています。

異国の玄関口であった長崎は、日本全体に「翻訳文化」を送り出す舞台装置でもあったのです。

琉球 ― 万国津梁(ばんこくしんりょう)の交差点

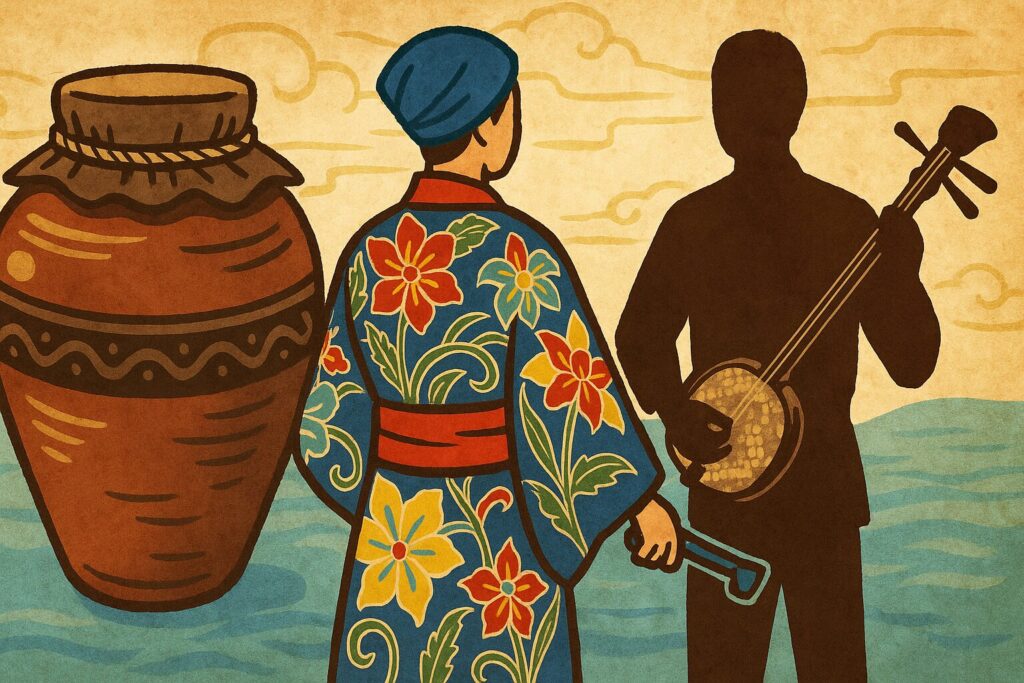

沖縄の市場を歩けば、南国の果物や色鮮やかな染布、そして独特のリズムを刻む三線(さんしん)の音に迎えられます。

その空気は、まるでアジアの小さな縮図。

琉球王国はかつて「万国津梁(世界の架け橋)」と呼ばれ、中国や東南アジアとの交易で栄えました。

とはいえ、外から来た文化をただ真似るのではなく、自らの色に染め上げてしまうのが琉球流でした。

象徴的なのが泡盛です。

14〜15世紀にタイから伝わった蒸留技術とインディカ米は、沖縄の亜熱帯の気候に合わせて改良され、黒麹菌を用いた「全麹仕込み」という独自の製法に変貌しました。

泡盛はただの焼酎ではありません。

100年単位で熟成できる「古酒(クース)」へと育つ酒です。

世界にもワインやウイスキーの長期熟成はありますが、泡盛の特異さは、その熟成の長さと、それを家庭で代々受け継ぐ文化にあります。

家族の成長を見守るように酒を寝かせる ── この稀有な習慣こそ、外来の技術と沖縄の風土が出会って初めて咲いた花でした。

衣服の世界では紅型(びんがた)がその象徴です。

中国やインドから伝わった染色技術をもとにしつつ、沖縄の強い日差しに映える極彩色をまとい、海や花鳥風月を大胆に描いた紅型は、もはや琉球以外には存在し得ない芸術に仕上がりました。

舞踊や音楽もまた、中国の雅楽や東南アジアのリズムを取り込みながら、しなやかに「琉球舞踊」として根づいていきます。

琉球で花開いた文化は、沖縄の個性を形づくっただけでなく、本土にも新しい芽をもたらしました。

中国由来の三線は琉球で磨かれ、薩摩を経て本土に渡ると三味線へと姿を変え、日本音楽の主役にまで成長します。

こうして琉球は、ただの「異国趣味」にとどまらず、外から来た種を咲かせては、その花粉を本土へも飛ばす存在でした。

南の海に開かれたその港は、まさに日本文化への「翻訳の南門」だったのです。

薩摩 ― 海を制した戦国大名

鉄砲伝来といえば、やはり種子島。

1543年、南蛮船が流れ着き、火縄銃が持ち込まれたとき、この島の領主は即座に「これは使える」と見抜きました。

輸入品をそのまま眺めて終わるのではなく、「作ってみせろ」と鍛冶屋に命じ、国産化に成功したのです。

いわば、日本最初の「リバースエンジニアリング」。

薩摩は戦国の混沌を勝ち抜くために、異国の技術を即座に翻訳したのでした。

薩摩のしたたかさは、鉄砲に限りません。

琉球を支配下に置いて以降は、中国や東南アジアの文物を「密輸まがい」の手法で取り込みました。

泡盛も、紅型も、薩摩を経由して幕府や諸国へと広がっていきます。

幕府の監視をくぐり抜けながら文化を流通させる姿は、まるで百戦錬磨の老練な商人そのもの。

さらに、薩摩焼に見られる南蛮趣味も見過ごせません。

朝鮮陶工の技術を取り入れて始まったこの焼き物は、やがて日本有数の陶磁器へと成長しました。

異国の技と薩摩の土が出会った結果、豪快で力強い器が生まれ、今も人々を魅了しています。

こうしてみると、薩摩は「閉じられた日本」の中にあって、じつは最も外に開かれた地域のひとつでした。

武力で海を制し、知恵で文化を取り込み、最後にはそれを自分のものにする。

薩摩の流儀は、誇り高い孤立主義ではなく、実利を求めた徹底的な実用主義だったのです。

明治維新のとき、この地から近代日本を動かす人材が次々と登場したのも、偶然ではありません。

北海道 ― 北の異文化との接点

日本の地図を広げると、北海道だけがまるで隣の大陸のかけらのように見えます。

実際、この地は本州とは異なる窓口から外の文化と出会ってきました。

19世紀、函館の街に建てられたロシア正教会は、その象徴です。

異国情緒あふれる白壁と丸屋根は、北風に乗ってやってきた祈りの種。

その後、札幌農学校の開設とともに、西洋式の酪農やバター・チーズの文化が導入されました。

牛乳を飲むことすら珍しかった時代に、北海道では「朝の牛乳とパン」が文明開化の香りとして広がっていったのです。

さらに忘れてはならないのが、アイヌ文化との関わりです。

アイヌの人々が育んできた、自然と深く結びついた狩猟・漁撈・衣食の知恵は、和人が北の大地で生き延びるうえで確かに助けとなりました。

実際、開拓移住の初期には、協力や交流を通じて良好な関係が築かれた地域もありました。

しかし一方で、明治以降の同化政策はアイヌの生活を大きく揺るがし、文化や生業を奪い、多くの人々を困窮に追いやりました。

美しい言葉で片づけられない現実があったことも、正直に見ておかなければなりません。

いずれにしても北海道も、外からの文化を単に輸入したのではなく、先住の知恵と掛け合わせることで「北方ならでは」の個性を形づくりました。

温暖な南の海から文化が届いた長崎や琉球とは対照的に、北の大地は「冷たい風が運んできた翻訳文化」の舞台でした。

明治の開港地 ― 擬洋風建築に見る翻訳力

文明開化の時代、西洋建築は突然「海外のファッション誌」のように日本に降ってきました。

レンガ、ガラス窓、八角塔屋(はっかくとうおく)── 写真で見れば格好いいけれど、実際に造れと言われた大工たちは戸惑います。

西洋建築の設計図など持っているはずもなく、彼らが頼りにしたのは、目と手と、そして想像力でした。

長野の旧開智学校を建てた棟梁・立石清重(たていし せいじゅう)は、その好例です。

東京や横浜に出向き、舶来のガラスや金物を仕入れて帰ると、地元の技術で翻訳しました。

石造りのように見える壁は漆喰に灰色を混ぜた塗り仕上げ。

レンガ風の柱は、木材にペンキでレンガ模様を描いたものです。

まるで紙の舞台セットのようですが、そこには職人の工夫と遊び心が光ります。

山形の旧済生館本館も同じ発想でした。

洋風の病院建築を目指した結果、出来上がったのは和の屋根に洋の円形構造が合体した建物。

真面目に模倣したのに、どこか「日本らしさ」がにじみ出てしまっている。

擬洋風建築は、今の目で見れば奇妙な折衷に映るかもしれません。

しかしそれは、石造りをそのまま真似ることが難しかったために生まれた、日本流の置き換えの知恵でした。

漆喰を石に見せかけ、木にレンガ模様を描く ── 制約を工夫に変える姿勢こそ、当時の職人たちが発揮した翻訳文化の真骨頂ではないでしょうか。

コピーではなく翻案──地方の得意技

異国からやって来た文化は、ただの「舶来品」として消費されて終わったわけではありませんでした。

長崎のカステラは和菓子となり、琉球の三線は三味線に姿を変え、薩摩の鉄砲は国産化され、北海道ではアイヌの知恵と混じり合い、開港地を通じて擬洋風建築という風変わりにして愛すべき建物が生まれました。

地方は単なる「文化の末端」ではなく、むしろ翻訳工房だったのです。

外から届いた素材を分解し、組み替え、自分たちの器に合わせる。

その繰り返しが地域の個性を生み、結果として日本全体の多様性を形づくりました。

もちろん翻訳は、他国でも起きる現象です。

しかし日本には「和魂」という軸がありました。

自分たちの根っこを確かに持っていたからこそ、外来文化を鮮やかに翻訳できたのです。

その一本筋の通った柔らかさこそが、日本の地方をここまで個性豊かにした理由のひとつではないでしょうか。

グローバル化が当たり前になった現代にあっても、この力は決して古びません。

地方が自らの土に根を張りながら、外からの文化を取り込み、翻訳していく。

その営みが続く限り、日本の地域はこれからも新しい個性を咲かせていくに違いありません。

参考文献・出典一覧

- Wikipedia編集者「南蛮文化」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「南蛮貿易」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- ときどき 桃山の美とこころ「唐物と南蛮物」(日付不明、2025年8月28日閲覧)

- ときどき 桃山の美とこころ「南蛮服飾」(日付不明、2025年8月28日閲覧)

- 神戸市立博物館「狩野内膳筆「南蛮屏風」解説」神戸市立博物館(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「カステラ」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- 福砂屋「カステラづくりの心 洋菓子から和菓子へ」福砂屋(2025年8月28日閲覧)

- 福砂屋「カステラづくりの心 引き釜の誕生」福砂屋(2025年8月28日閲覧)

- 福砂屋「福砂屋のカステラづくり」福砂屋(2025年8月28日閲覧)

- 文明堂「宮﨑甚左衛門の名言に見る 文明堂カステラヒストリー」文明堂(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「唐物」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「琉球王国」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- 尚古集成館「島津家と海のつながり(海洋国家薩摩)」尚古集成館(2025年8月28日閲覧)

- WEB歴史街道「なぜ薩摩藩は琉球を攻めたのか?~明・清との関係と貿易利益」PHP研究所、2019年5月14日(2025年8月28日閲覧)

- 琉球王国・沖縄の歴史を学ぼう「琉球王国を薩摩藩の属国にできた理由と幕府が放置したのは理由」琉球王国・沖縄の歴史を学ぼう、2022年6月20日(2025年8月28日閲覧)

- 沖縄県酒造組合「泡盛とは」沖縄県酒造組合(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「泡盛」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- 中川政七商店「紅型とは 琉球王朝が育んだ華やかな魅力と歴史」中川政七商店(2025年8月28日閲覧)

- オリオンビール「琉球王国が育んだ「紅型」の魅力と歴史を知る」オリオンビール、2022年2月23日(2025年8月28日閲覧)

- 沖縄県三線製作事業協同組合「三線の歴史」沖縄県三線製作事業協同組合(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「三味線」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- 函館ハリストス正教会「教会の歴史」函館ハリストス正教会(2025年8月28日閲覧)

- 札幌市「北海道の食産業発展の歴史」札幌市、2022年1月27日(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「函館ハリストス正教会」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「札幌農学校」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- 北海道大学 アイヌ・先住民研究センター「つないでほどく アイヌ/和人(ブックレット)」北海道大学(2025年8月28日閲覧)

- 北海道大学 アイヌ・先住民研究センター「北海道アイヌ民族生活実態調査報告 概要」北海道大学、2015年5月12日(2025年8月28日閲覧)

- Skiing Hokkaido「北海道の文化~アイヌ文化と縄文文化〜」Skiing Hokkaido(2025年8月28日閲覧)

- 国土交通省「アイヌ関連施策」国土交通省(2025年8月28日閲覧)

- 国土交通省「アイヌ文化」国土交通省(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「擬洋風建築」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)

- Go NAGANO「文明開化を伝える擬洋風建築の代表作 国宝・旧開智学校校舎を知る」Go NAGANO、2024年11月13日(2025年8月28日閲覧)

- 松本市「旧開智学校校舎」松本市(2025年8月28日閲覧)

- 松本市「旧開智学校校舎が国宝になりました」松本市、2021年12月20日(2025年8月28日閲覧)

- 博物館明治村「一見洋風だけどどこか違和感あり?地方の大工さん達が見よう見まねで建てた“擬”洋風建築たち」メイジノオト、2021年8月23日(2025年8月28日閲覧)

- 清水建設「二代清水喜助が手がけた「三大擬洋風建築」」清水建設(2025年8月28日閲覧)

- 山形県「山形県の近代化産業遺産群 近代化を進めた建築物」山形県(2025年8月28日閲覧)

- 愛媛県生涯学習センター「明治期の建築」愛媛県生涯学習センター(2025年8月28日閲覧)

- 四海樓「四海樓の歴史」四海樓(2025年8月28日閲覧)

- Wikipedia編集者「ちゃんぽん」Wikipedia(2025年8月28日閲覧)