壁と窓が描いた日本地図の不思議 ―「閉じて深め」から「開いて磨く」へ

前回の記事「なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?~自然の采配が生んだ、多彩な地方色~」では、

山や気候といった自然環境が、地域文化を「閉じて深める」力として働いたことを見てきました。

今回は視点を変え、その文化が「開いて磨かれる」過程に注目します。

港や交通路という「窓」が、いかに日本各地の個性を外部へと広げ、より洗練された姿へと育てていったのかを辿っていきましょう。

港は窓 ― 海が磨いたご当地模様

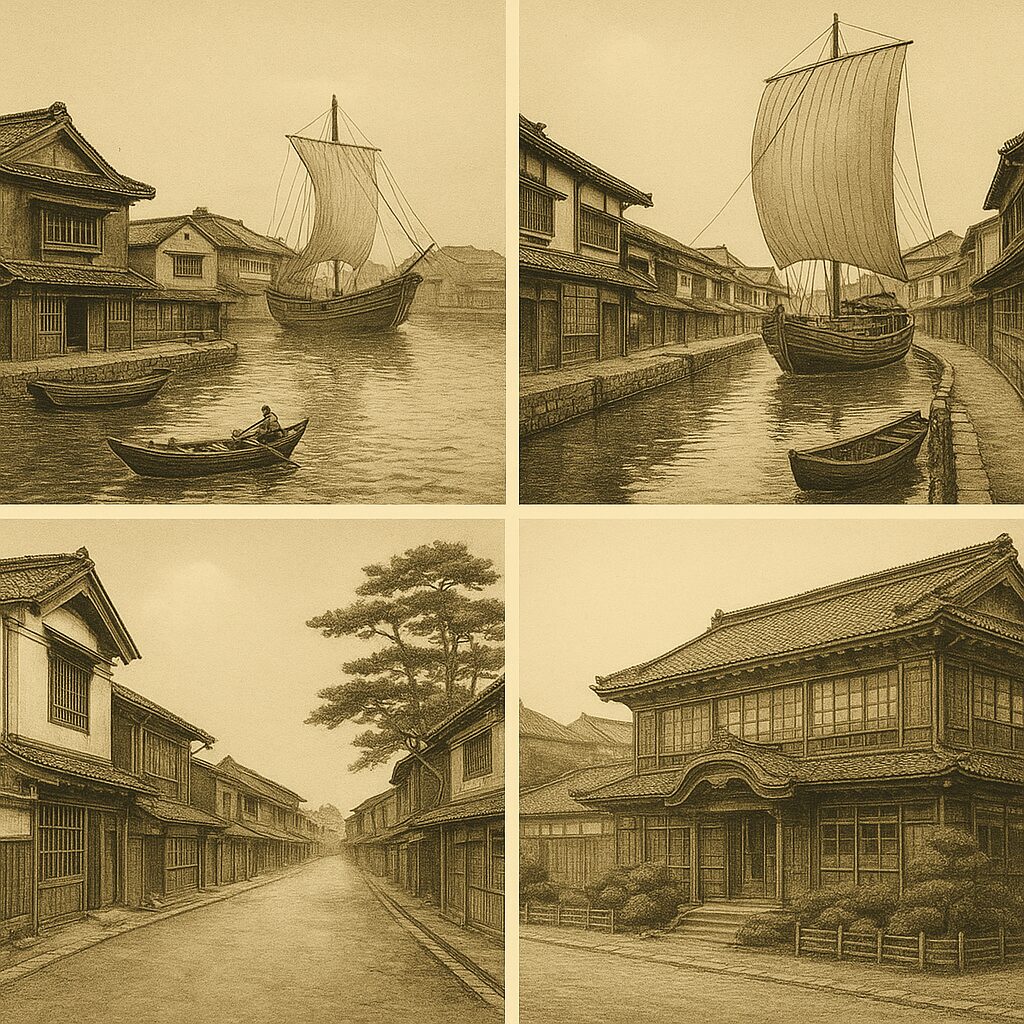

山や川は確かに壁でしたが、その壁の隙間から覗く「窓」こそが、ご当地文化を磨き上げる舞台でした。

とりわけ北前船(きたまえぶね)は、その象徴です。

大阪から蝦夷地へ ―― 昆布や鰊(にしん)が行き交うだけではありません。

北海道産の昆布は薩摩を経て琉球、さらに中国の清へと運ばれ、単なる保存食から「国際的な交易品」へと格上げされました。

そして京や大坂には昆布が安定して届くようになり、薄味ながら奥行きのある「昆布出汁」の文化が根づきます。

今日の京料理の繊細さは、この物流がなければ花開かなかったのです。

そして歌もまた船に乗りました。

九州のハイヤ節は佐渡に渡って「佐渡おけさ」となり、さらに北上して「津軽アイヤ節」へと変わりました。

旋律は似ていてもリズムや歌詞は土地ごとに変化し、同じ曲がまるで違う花を咲かせるように、新たな表情をまといました。

このように、北前船は物を広めると同時に、文化を「練り直す」役割を果たしていたのです。

一方、内陸に開いた窓が琵琶湖舟運でした。

近江の米は京や大坂に流れ込み、都の食卓を支えることで「近江米」の名は確かなブランドとなりました。

さらに湖を渡った薪炭は、茶の湯や料理に欠かせぬ火を供給し、京文化を陰で支えました。

そして鮒ずし。

酸味や独特の匂いゆえに万人受けはしませんでした。

けれども、その強烈さがかえって「通の食べ物」として珍重され、鮒ずしは保存食から一段上の珍味へと格を上げていったのです。

このように、琵琶湖はただの水路ではなく、地域の産物を他所の舌や暮らしにさらし、その価値を測り直す試験場でもありました。

こうして港という窓は、文化を外へ運ぶと同時に、その個性を「磨き直す」場ともなったのです。

土と森と水が決めたご当地の腕前

日本の産業は、つまるところ「その土地との対話」から始まりました。

粘土が豊かなら焼き物に、森が広がれば木工や漆器に、清らかな水があれば織物に。

その場にあるものをどう料理するか —— それが地域の腕前を決めたのです。

たとえば滋賀の信楽。

この地は古代湖の堆積によって生まれた良質な粘土の産地であり、焼き物づくりに適した素材が豊かに眠っていました。

赤みを帯びた粘土は焼けばざらりとした肌を見せ、松薪の炎が灰を降らせて、窯の中では偶然が景色を描いていきます。

まるで自然と炎がタッグを組んで絵筆をふるったようなもの。

そこから生まれたのが信楽焼でした。

やがて街道や門前には狸の置物がずらりと並び、「商売繁盛」の守り神として全国へ旅立ちます。

最初から狸を狙って焼いたわけではありません。

土と火と、そこに加わった人間の遊び心が、あの丸いお腹とつぶらな瞳を生み出したのです。

一方、能登の輪島。

日本海の湿潤な気候は、実は漆をじっくり乾かすのに理想的な環境でした。

加えて、この地には豊富な国産漆やケヤキ・ヒノキといった木地に適した素材も揃っていました。

つまり「湿り気と森」という土地の条件が、塗師たちの技と出会って、輪島塗の舞台を整えたのです。

何度も塗り、布を張り込み、研いではまた塗る。

気の遠くなるような工程を経てようやく姿を現す器は、見た目の華やかさに反して驚くほど頑丈。

そう、輪島塗は「美人なのに力持ち」なのです。

そして、この堅牢さと気品は世界をも魅了しました。

ヨーロッパでは「JAPAN」といえば日本の漆器を指し、輪島塗もまたその象徴のひとつとして数えられるようになったのです。

こうして土の粒や漆の滴といった些細な素材が、土地の個性を宿した大産業へと育ちました。

限られた環境を逆手に取り、「不便」を「特徴」に変えること。

日本の地方が編み出してきた知恵です。

鉄道の登場 ——「開いて磨く」加速した明治時代

明治という時代は、鉄のレールが日本地図を塗り替えた時代でした。

江戸のあいだ「地元の宝」として眠っていた文化や産物が、列車に乗るとたちまち「全国区」へと駆け出していきます。

つまり、この時代こそ「開いて磨く」が一段と加速した時代だったのです。

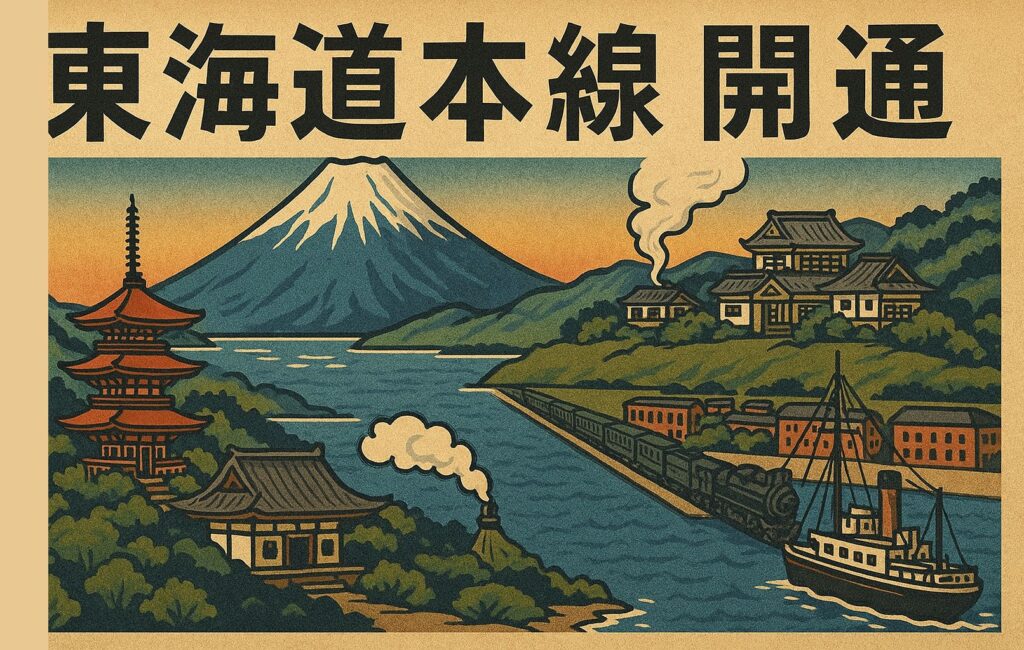

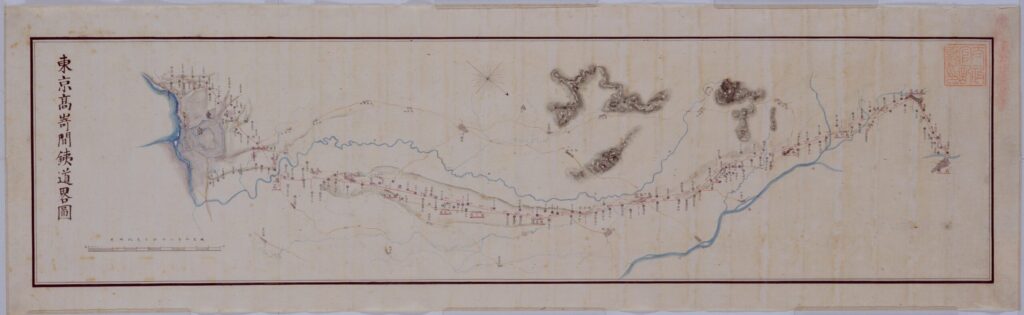

その象徴が東海道本線。

1889年、新橋から神戸までが全通すると、沿線の町はまるで全国デビューを果たした新人歌手のように一斉に脚光を浴びました。

静岡のお茶は全国の家庭に浸透し、浜名湖のうなぎは旅人の舌をとらえ、名古屋の陶磁器は食卓を彩る。

かつては地域の誇りにすぎなかった品々が、「日本の味」「日本の器」として格を高めていったのです。

鉄道は単なる輸送手段ではありません。

地方文化を舞台に押し出す巨大なスポットライトでした。

しかし光が当たれば、必ず影も生まれます。

鉄路が「通るかどうか」で町の命運は分かれました。

中央線の誘致合戦はその典型です。

製糸業や陶磁器産業を抱える町々が、「ぜひわが町に!」と声を張り上げ、まるで恋人を奪い合うかのようにレールを呼び込もうと奔走しました。

線路が逸れれば衰退し、引き寄せれば繁栄する。

文明の利器の背後で、地域同士の駆け引きが繰り広げられていたのです。

鉄道は人やモノを運ぶだけでなく、町の文化や産業の価値を全国に可視化しました。

つまり近代の鉄道網は、血管のように列島をつなぎながら、どの町に酸素を送り込むかを選び取る存在でもあったのです。

そしてこの構図は、のちの高速道路など道路網にも引き継がれていきました。

閉じて深め、開いて磨く ― 不便と便利の二重奏が生んだ多様性

閉じれば個性が濃くなり、開けば光を帯びる。

日本の地方文化は、その往復運動の中で生き延び、磨かれ、そして新しい姿へと進化してきました。

北前船主の屋敷に残る蔵や庭園には、海の交易で得た富と文化の痕跡が漂います。

駅前の商店街の並びには、鉄道が運んだ人や物資の流れが今も刻まれています。

つまり、地域に残る景観そのものが、文化と交通の結びつきを物語っているのです。

地方文化の多様性とは、孤立と交流が交錯して生まれた動的な模様。

日本列島は今日も、47色の寄せ木細工を少しずつ組み替えながら、新しい表情を描き続けています。

参考文献・出典一覧

- Wikipedia編集者「北前船」Wikipedia(2025年8月18日閲覧)

- 北前船公式サイト編集部「北前船とは」北前船公式サイト(2025年8月18日閲覧)

- 日本工芸堂編集部「北前船とはなにか?日本の工芸発展に影響を与えたのか?」日本工芸堂、2024年4月1日(2025年8月18日閲覧)

- 金沢市観光協会「北前船がもたらした金沢の豊かな食文化~日本海を結んだ海のシルクロード~」金沢市観光協会(2025年8月18日閲覧)

- 文化庁「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」日本遺産ポータルサイト(2025年8月18日閲覧)

- 福井県美浜町「夢と文化を運んだ北前船の面影 ~北前船と美浜町~」福井県美浜町、2024年1月17日(2025年8月18日閲覧)

- 新潟文化物語編集部「北前船とともに生きる。(前編)」新潟文化物語(2025年8月18日閲覧)

- 新潟文化物語編集部「北前船とともに生きる。(後編)」新潟文化物語(2025年8月18日閲覧)

- 甲賀市「信楽焼を支える粘土と長石の鉱山」甲賀市公式サイト(2025年8月18日閲覧)

- 日本陶磁協会「陶磁器の主な原料」日本陶磁協会(2025年8月18日閲覧)

- minneとものづくりと編集部「日本の焼き物16種類の特徴と産地を解説|使い始めのお手入れ方法も」minne、2023年8月18日(2025年8月18日閲覧)

- KAERU編集部「日本の伝統的工芸品「漆器」を深掘り!漆と塗りものの関係性を学ぼう」KAERU、2025年2月24日(2025年8月18日閲覧)

- 浄法寺うるしの國「うるしの魅力は海を渡った」浄法寺うるしの國(2025年8月18日閲覧)

- 浄法寺うるしの國「時代を超えるうるわしのニッポン」浄法寺うるしの國(2025年8月18日閲覧)

- 浄法寺うるしの國「日本の文化を支えるマテリアル」浄法寺うるしの國(2025年8月18日閲覧)

- 国土交通省「渡良瀬川の歴史」国土交通省(2025年8月18日閲覧)

- 北淡海・丸子船の館「物資輸送と琵琶湖」北淡海・丸子船の館(2025年8月18日閲覧)

- 土永恒彌「淀川の成り立ちと変遷」『生活衛生』第48巻第6号、タツタ環境分析センター、2004年

- 波床正敏「明治期以降の交通網整備が我が国の地域構造に及ぼした影響に関する研究」京都大学学位論文、1998年1月23日

- 国立国会図書館「鉄道が変えたコト・モノ 第2章 産業」本の万華鏡(2025年8月18日閲覧)

- 国立国会図書館「鉄道が変えたコト・モノ 第3章 まちづくり」本の万華鏡(2025年8月18日閲覧)

- 国立国会図書館「鉄道が変えたコト・モノ 第4章 旅行・観光」本の万華鏡(2025年8月18日閲覧)