感覚からデータへ ― 日本の多様性を「数値」で覗く

日本列島を旅したことのある方なら、一度はこう思ったことがあるはずです。

「同じ国なのに、言葉も食べ物も、人の雰囲気までこんなに違うのか」と。

北海道から沖縄まで、直線距離にしておよそ3,000キロ。

その間には、まるで「文化の縦断鉄道」が敷かれているかのようです。

列車に揺られながら、車窓の景色も駅弁の味も、耳に届く方言も少しずつ変わっていく。

まるで地球儀を早送りしているような感覚です。

とはいえ、「地方ごとの個性」という言葉は便利な反面、漠然と使われることが多いのも事実です。

「人柄が温厚だ」「味付けが濃い」―― そんな印象論だけでは、「でも、本当のところは?」という問いには答えられません。

そこで今回は、この「ふわっとした多様性」を数字と地図で浮かび上がらせたいと思います。

この記事は、シリーズ全体のいわば「展望台」のような位置づけです。

ここで紹介するデータは、今後の「方言編」や「伝統工芸編」などで詳しく掘り下げますが、今回はあくまで俯瞰 ―― 空から見下ろすような視点でご覧になってください。

6つの指標で見る日本の地域多様性の全体像

今回取り上げるのは、次の6つの指標です。

- 文化的多様性:伝統的工芸品の数(経済産業省)

- 言語的多様性:方言の分布(国立国語研究所、Wikipedia)

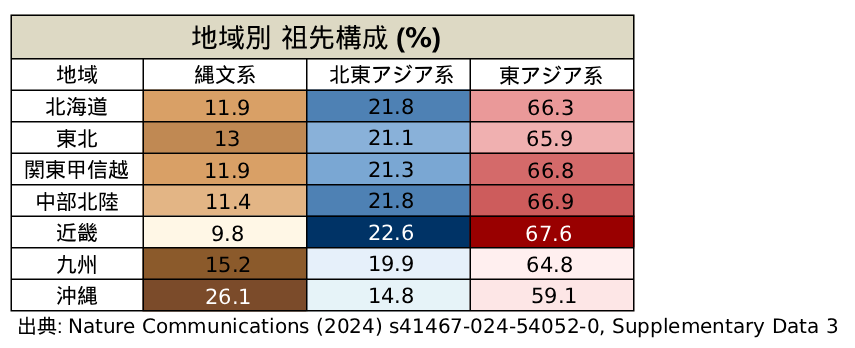

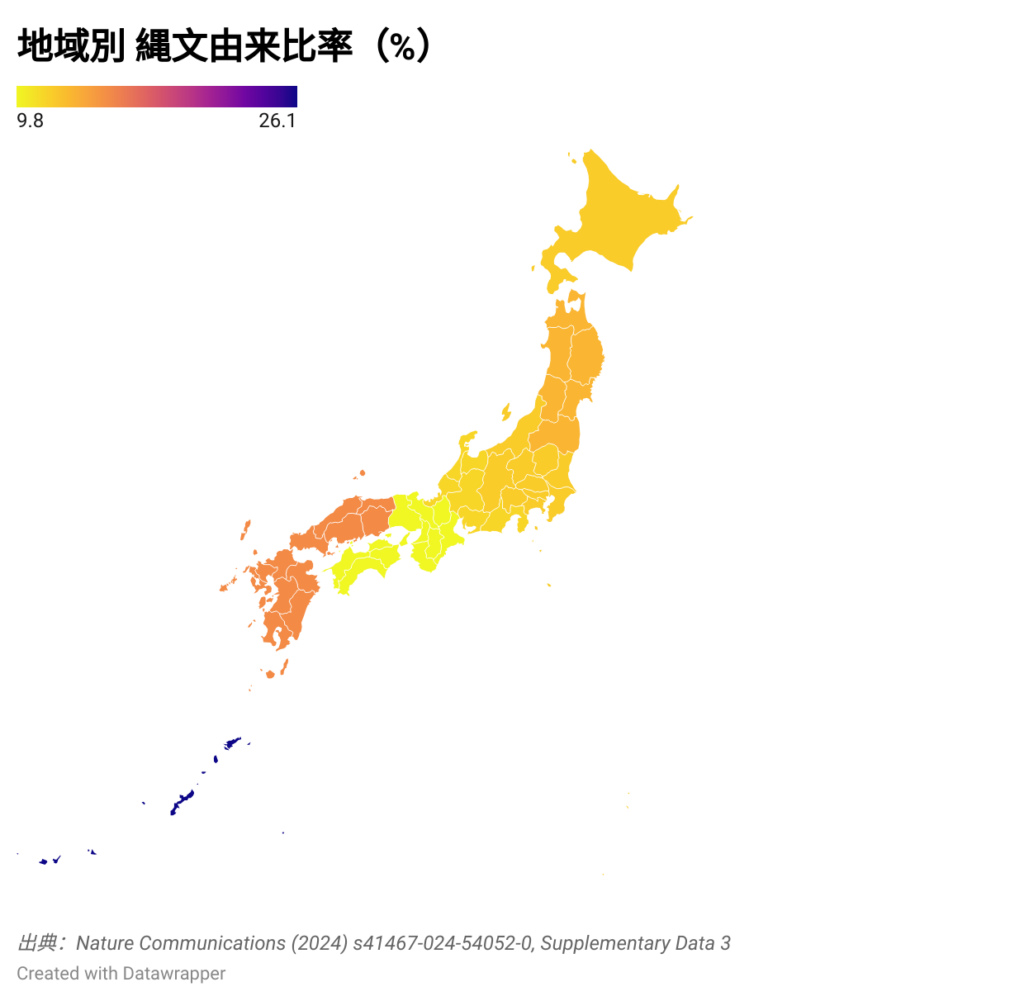

- 遺伝的多様性:縄文人と渡来人のDNA比率(Nature Communications, 2024, Supplementary Data 3)

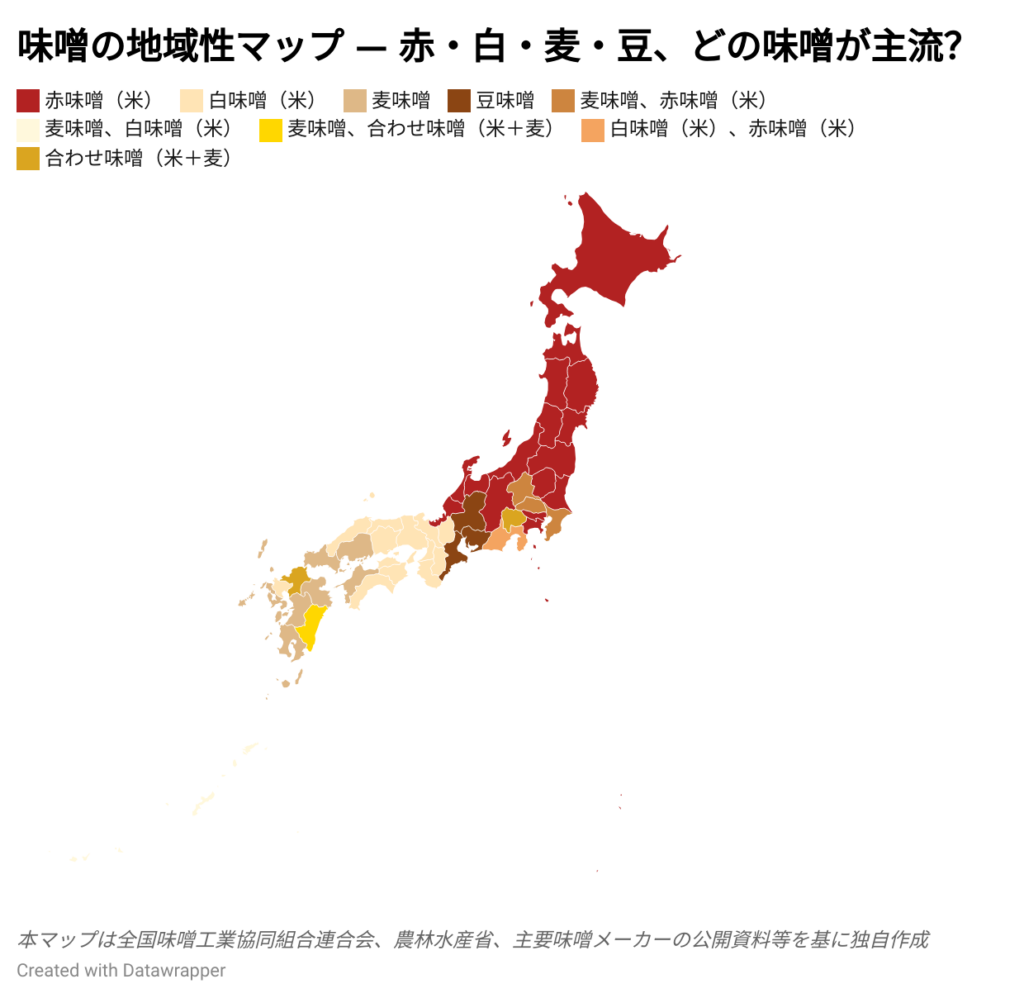

- 食文化の地域差:味噌の種類(味噌健康づくり委員会、Wikipedia)

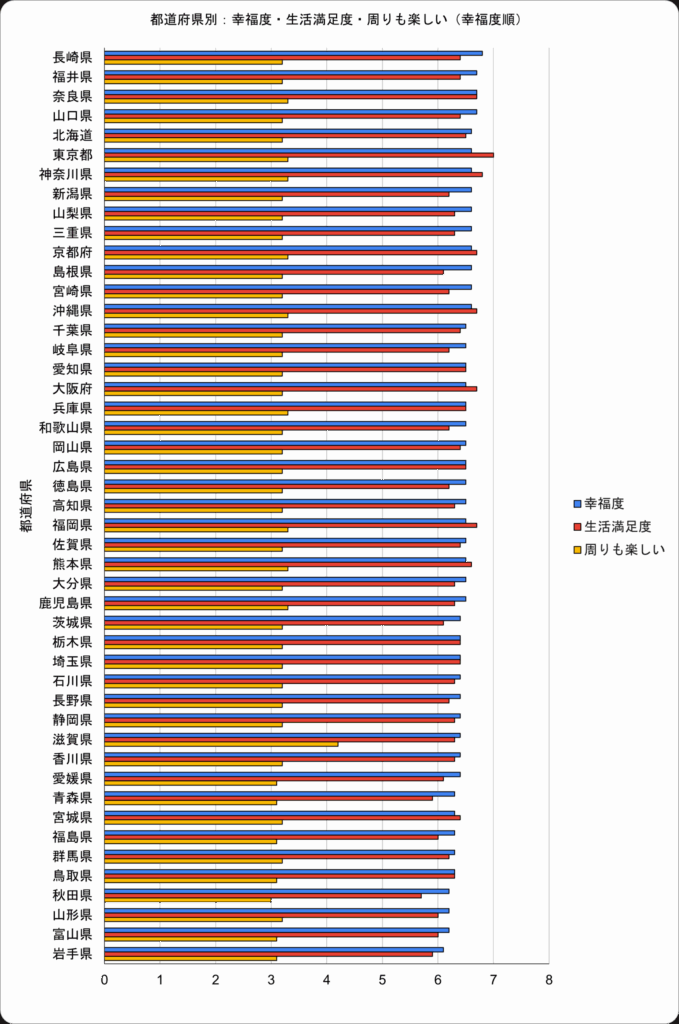

- 社会経済的多様性:幸福度(一般社団法人スマートシティ・インスティテュート)

- 社会経済的多様性:HDI(人間開発指数)(Wikipedia)

これらは、まるで六角形の万華鏡のように、日本の多様性を立体的に映し出してくれます。

ではまず、「文化の厚み」を測る指標から見ていきましょう。

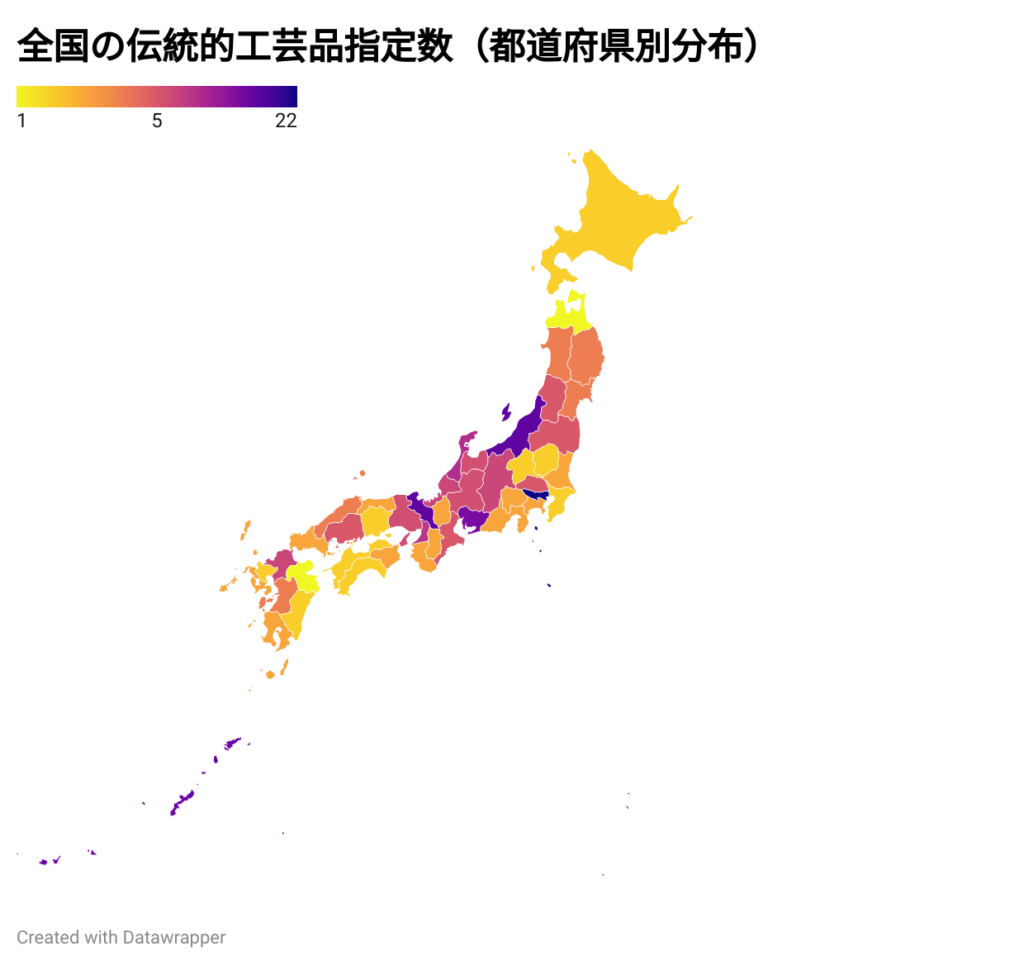

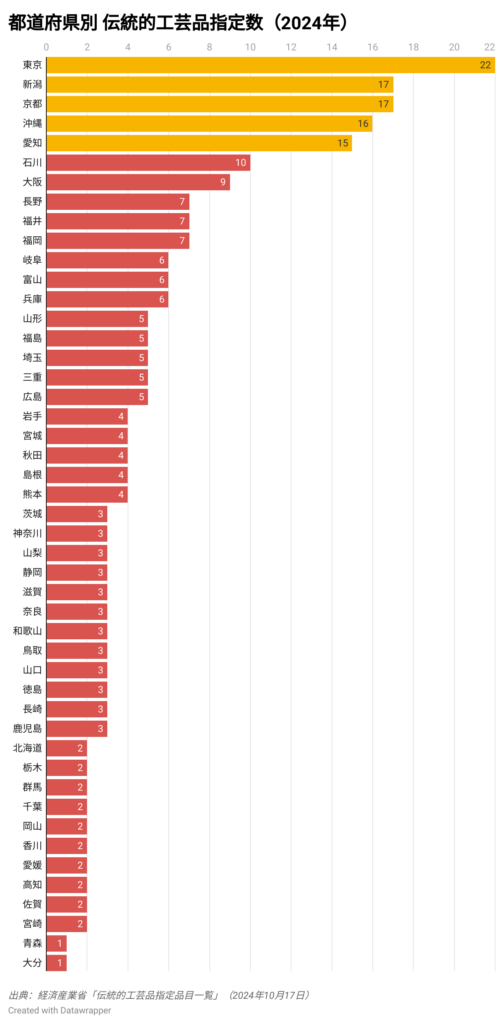

文化的多様性 ― 伝統的工芸品の数

経済産業省が指定する伝統的工芸品は、2024年時点で全国に243品目。

漆器、染織、陶磁器、金工、和紙など、いわば「地域の文化的DNA」です。

都道府県別に見ると、東京(22品目)、新潟(17品目)、京都(17品目)が三強。

続いて沖縄(16品目)、愛知(15品目)が続きます。

江戸・越後・都・琉球・尾張。

その顔ぶれは、歴史書に描かれた日本列島の主役たちを並べたようです。

「工芸品の数=文化の格」と単純には言えませんが、上位県はいずれも長い時間をかけて職人文化を育み、産業として根付かせてきた土地。

京都の漆塗り、東京の江戸切子、新潟の鎚起銅器など、名前を聞けば職人の姿が浮かびます。

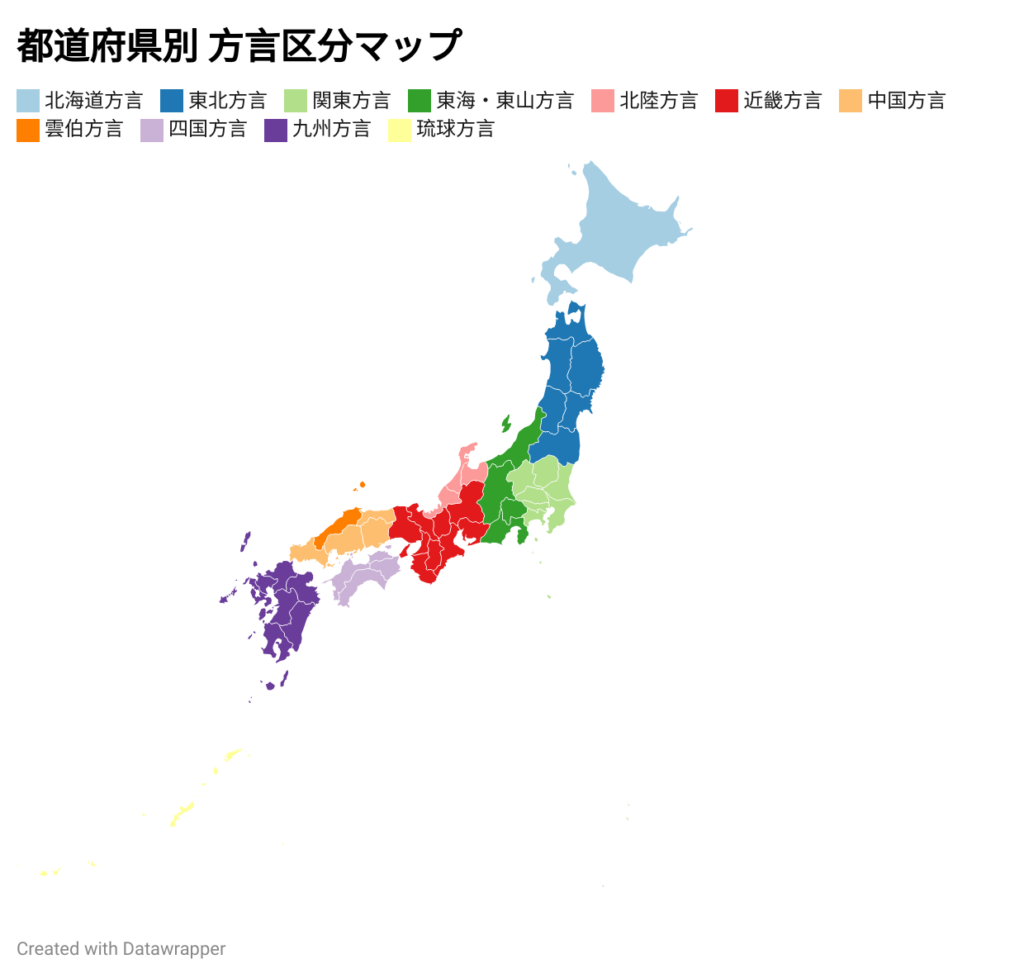

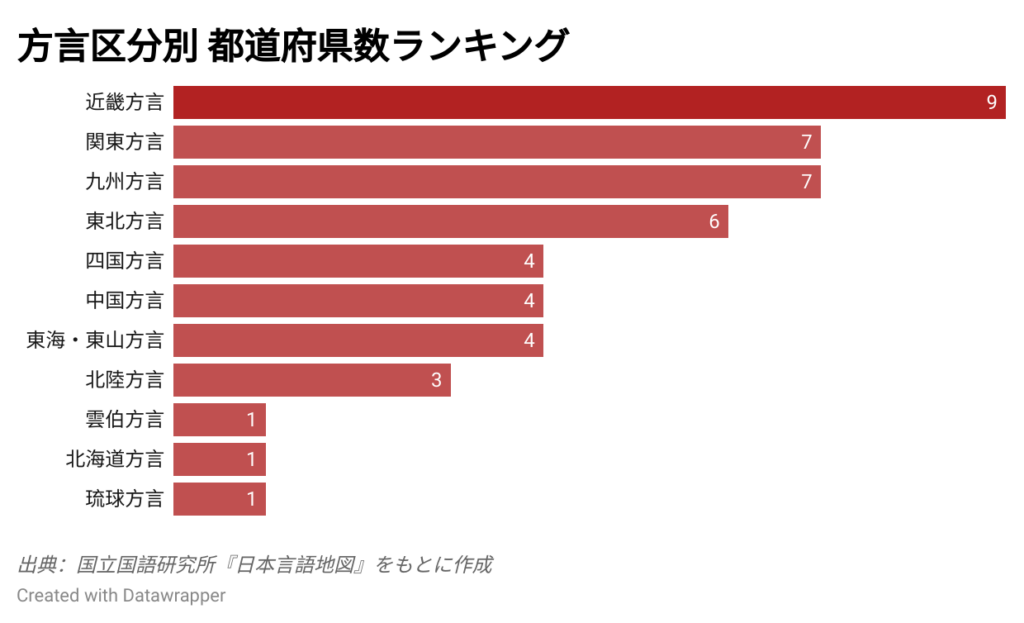

言語的多様性 ― 方言の分布

国立国語研究所の「日本言語地図」によると、日本の方言は大きく東日本・西日本・九州の3圏に分かれ、さらに細かく枝分かれしています。

海や山が人の往来を隔て、話し言葉に目には見えない国境線を引いたのです。

同じ「捨てる」でも、関西では「ほかす」、東北では「なげる」と言う。

「片付ける」は、「しまう」と言ったり「なおす」と言ったりする。

言葉は、人の暮らしや交流に合わせて形を変え、その土地ならではの「秘密のパスワード」のようなたくさんの言葉たちが、今も各地に息づいています。

遺伝的多様性 ― 縄文と渡来のDNA

最新の研究によれば、現代日本人の遺伝的起源は縄文系・北東アジア系(沿海州やサハリンから渡ってきた人たち)・東アジア系(渡来人)という三つの系統のブレンド、いわゆる「三重構造」で説明されます。

これらは異なる時代と経路で列島に入り、その比率は地域ごとに異なります。

北や南では縄文系が濃く、西日本では東アジア系が優勢。

この遺伝的地図こそ、日本列島の「地方色」の原型となりました。

気候や地形の違いに加え、この系統差が食文化や祭礼の形、体格や顔立ちの傾向を形づくってきました。

食文化の地域差 ― 味噌の色と味

日本の食文化の中でも、普段使いの食品で地域差が際立つのが味噌です。

東北から中部の内陸部は濃厚な赤味噌、西日本や日本海沿岸は甘みのある白味噌、瀬戸内や九州は香ばしい麦味噌、中京地方は旨み豊かな豆味噌。

一般的に、寒冷地や内陸では気温が低く湿度も安定しているため、発酵期間を長くとっても保存がきき、その結果、味は濃厚になります。

一方、温暖な地域では気温が高く発酵が早く進むため、短期熟成で淡く甘い味に仕上がる傾向があります。

近代以降、冷蔵庫の普及で、こうした保存条件の地域差は小さくなりましたが、長年育まれてきた味の好みは今もその土地に根づいたままです。

味噌が描く地図は、気候や歴史、そして地域の舌が育んだ文化の記録でもあるのです。

社会経済的多様性 ― 幸福度とHDI

幸福度とは、暮らしやすさ・人間関係・自己実現の3要素で生活の充足度を測る指標です。

経済力とは必ずしも一致しません。

所得が高くても孤立を感じる地域もあれば、所得が低くても満足度の高い地域もあります。

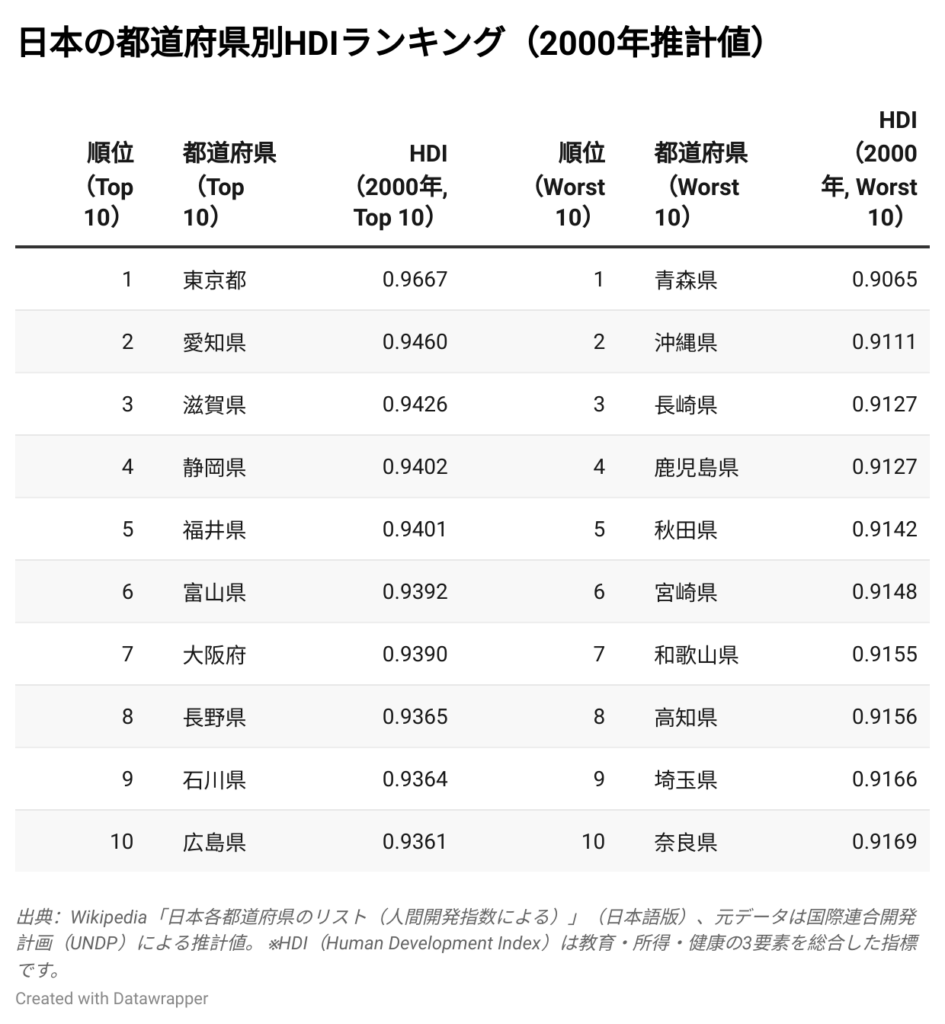

HDI(人間開発指数)は、教育・所得・健康の3分野で「人間らしい発展」を測る国際指標。

経済規模が大きくても教育や健康が伸び悩む地域もあれば、その逆もあります。

豊かさの形は一つではなく、地域ごとの「成熟の度合い」がここに現れます。

データが描く、日本の多彩な姿

人口の多い都市もあれば、人より鹿の多い町もある。

猛暑と湿気に耐える地域もあれば、雪と共に暮らす地域もある。

赤味噌を日常の味とする人もいれば、白味噌の甘さにほっとする人もいる。

変化に富んだ気候、多様な文化、数々の方言、遺伝的背景、食文化、幸福度やHDI ―― それぞれが地域の個性という一枚の布となり、日本という大きなパッチワークを織り上げています。

そこにあるのは優劣ではなく、多様性そのもの。

もし日本が気候も文化も味覚も一律の「完璧な均一」だったら、この文章を書く気すら起きなかったでしょう。

数字や地図の色分けの背後には、その地域の人々が育んできた暮らしと歴史が縫い込まれています。

読み解くほどに見えてくるのは、色も柄も異なる布を縫い合わせた、温かく奥行きのある「日本という一枚布」です。

参考文献・出典一覧

- 経済産業省「伝統的工芸品指定品目一覧[都道府県別]令和4年11月16日現在」経済産業省、2022年11月16日(2025年8月14日閲覧)

- 国立国語研究所「方言文法全国地図PDF版ダウンロード」国立国語研究所(2025年8月14日閲覧)

- Wikipedia「日本語の方言」ウィキペディア(2025年8月14日閲覧)

- Kenichi Yamamoto, Shinichi Namba, Kyuto Sonehara, Ken Suzuki, Saori Sakaue, Niall P. Cooke, Shinichi Higashiue, Shuzo Kobayashi, Hisaaki Afuso, Kosho Matsuura, Yojiro Mitsumoto, Yasuhiko Fujita, Torao Tokuda, the Biobank Japan Project, Koichi Matsuda, Takashi Gakuhari, Toshimasa Yamauchi, Takashi Kadowaki, Shigeki Nakagome, Yukinori Okada「Genetic legacy of ancient hunter-gatherer Jomon in Japanese populations」Nature Communications、2024年11月12日

- みそ健康づくり委員会「各地のみそ」みそ健康づくり委員会(2025年8月14日閲覧)

- Wikipedia「味噌」ウィキペディア(2025年8月14日閲覧)

- 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート「地域幸福度(Well-Being)指標(標準版 全国調査/都道府県)」一般社団法人スマートシティ・インスティテュート(2025年8月14日閲覧)

- Wikipedia「人間開発指数による日本の都道府県のリスト」ウィキペディア(2025年8月14日閲覧)