ふつうの風邪薬が、自由に買えない時代に

ちょっと風邪っぽいな──そう思って、いつものようにドラッグストアで風邪薬を手に取ります。

ところが最近では、「このお薬はお一人様一箱まで」といった注意書きが添えられていたり、

レジでは薬剤師がやってきて、年齢や他店での購入履歴を尋ねられたりすることもあります。

かつて自由に買えていた市販薬が、まるで未成年禁止のアルコール飲料のように「管理されるもの」へと変わりつつあるのです。

こうしたルールの背景に、「オーバードーズ(過剰摂取)」という言葉があることは、すでに多くの人が耳にしているでしょう。

けれど──

いま、その問題はどこまで深刻化しているのでしょうか。

なぜ、オーバードーズが起きるのでしょうか。

そして、もしその問題が、自分の家族や友人のすぐそばにあったとしたら──

私たちはどう向き合えばよいのでしょうか。

この記事では、風邪薬が「自由に買えない」理由を、制度、データ、そして人びとの声を通してひもといていきます。

その不便さの奥にある、私たちの社会の現在地を、ご一緒に見つめてみましょう。

いま、何が起きているのか ── オーバードーズという病

「OD(オーバードーズ)」

医薬品の過剰摂取を意味するこの言葉は、いまや社会問題として広く知られるようになりました。

とくに深刻なのが、咳止め薬や総合感冒薬、解熱鎮痛薬など、「ごく普通の薬」によるODが急増しているという現実です。

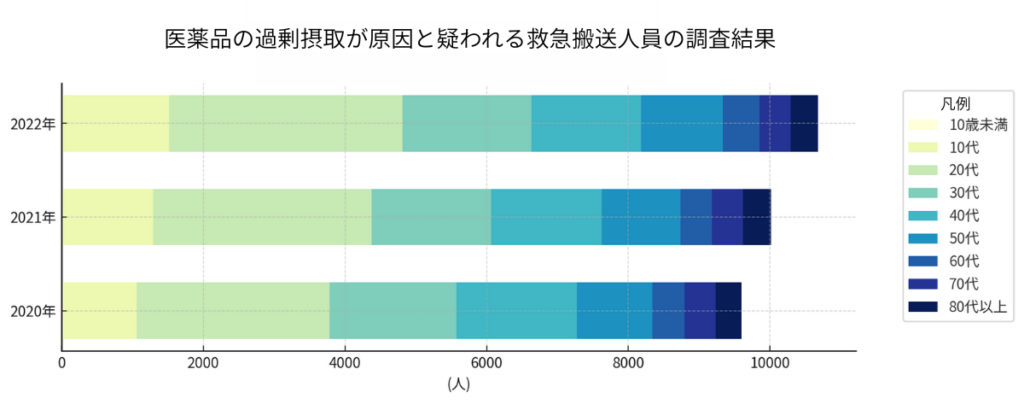

消防庁の調査によると、医薬品の過剰摂取が疑われる救急搬送者数は年々増加しており、2022年には全国で1万682人に達しました。

そのうち約75%が女性で、なかでも目立つのが10代・20代の若年層です。

たとえば2022年には、20代女性が2,565人、10代女性が1,202人も搬送されています。

誰かが「風邪をひいたから」と手に取った薬が、別の誰かにとっては気分を変えるための手段になっている。

それが、いま私たちが暮らす社会の現実です。

依存症支援団体・ダルクによる調査では、依存の重症度を測るスクリーニングテスト「DAST-20」の平均スコアが、

市販薬を主な依存対象とする人々で14.7点という結果が出ています。

これは、覚醒剤群(12.1点)や大麻群(10.1点)よりも高く、6種類の薬物群の中で最も重い依存状態を示しています。

DAST-20では11〜15点を「相当程度の重症度」と定義しており、集中治療が必要とされるレベルです。

つまり、咳止め薬や風邪薬によって、覚醒剤以上の深刻な依存に陥っている人が現実に存在するということです。

精神医療の現場でも、市販薬による依存の増加は明らかです。

全国の精神科医療機関の調査では、10代の薬物関連患者における市販薬の比率が、2014年にはゼロだったのに対し、2022年には56%に達していると報告されています。

わずか数年で、市販薬による依存が薬物問題の「主流」になりつつあるという変化です。

こうした現実が、今、私たちの足元に確かに存在しているのです。

「治療薬」が「逃げ道」へ ── ODというサインの裏側

「安心の風邪薬」が依存の入り口になるとき

咳止め薬や総合感冒薬、解熱鎮痛薬。

彼らに罪はありません。

問題は、なぜ人が、それらの薬をあえて過剰に飲もうとするのかということです。

その背景には、薬があまりにも日常に溶け込んでいるという事実があります。

とくに風邪薬のような市販薬は、「前に飲んだらよく効いた」「誰でも買えるから安心」といった理由で、

特別なものとして構えることもなく、生活用品の延長として手に取られていきます。

ところがあるとき、風邪薬を大量に飲むと、気分が軽くなる、

ふわっとした感覚が得られることに気づいた人たちがいました。

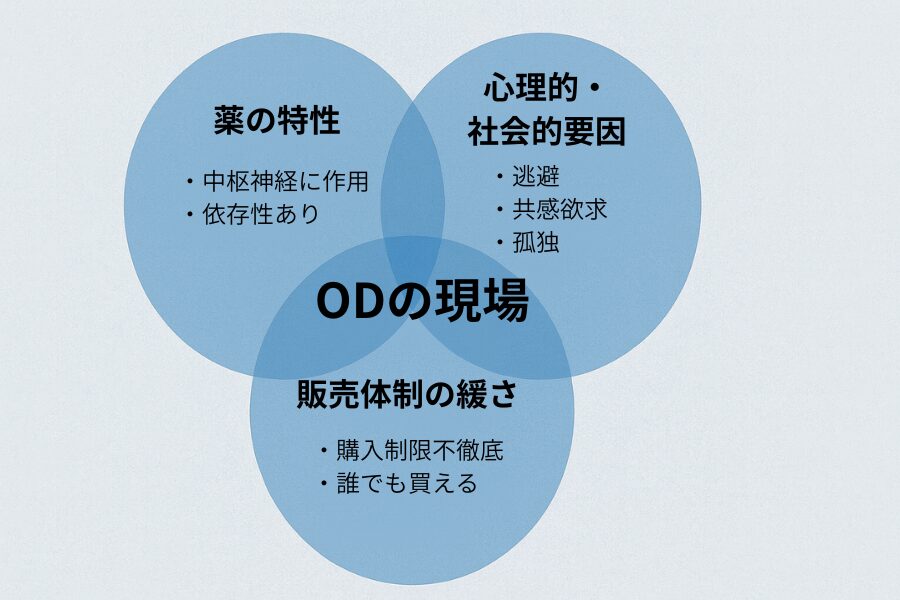

これらの薬には、中枢神経に作用する成分──たとえばコデイン、エフェドリン、ブロモバレリル尿素など──が含まれているものがあります。

それらは本来、咳や痛みを抑える目的で使われますが、大量に摂取すれば、本来の効能を超えて、気分や感覚そのものを変えてしまうことがあるのです。

さらに厄介なのは、こうした成分には依存性があるということです。

一度その感覚を知ってしまうと、またそれを求めて繰り返し使ってしまう。

やがて、服用の量も頻度も、自分ではコントロールできなくなっていきます。

しかも、それらの薬は処方箋も年齢確認も不要。

誰でも、いつでも、日用品のような顔でドラッグストアで手に入れることができる。

タバコやアルコールのように、購入時の制限もほとんどありません。

「ただの風邪薬でしょ」──その無警戒こそが、深みにはまる最初の一歩になります。

「死ぬほどじゃないけど、生きるのがつらい」

こうした薬に手が伸びる背景には、つらさや苦しさから、ほんの少しでも解放されたいという切実な思いがあります。

「現実がしんどいから、ふわっとしたい。」

「全部どうでもよくなった。でも死ぬ勇気はないから、とりあえずODした。」

── そんな声が、若年層を中心に数多く報告されています。

最近では、SNSの存在がこうした心理を後押ししています。

「ODしてみた」、「ブロンで飛んだ」、といった投稿が、動画や写真とともに共有され、共感やコメントが集まる。

オーバードーズが、誰かの「体験談」として軽く語られ、気軽に消費されていく空気があります。

「他にもやっている人がいるなら、自分もやってみてもいいかもしれない。」

そう思ったとき、それはすでに、最初の一歩になってしまっているのです。

誰でも、いつでも、何箱でも ── 現場の限界

一方、販売現場では、オーバードーズを防ぐ体制には限界があります。

厚生労働省は、特定の成分を含む医薬品について、販売時の年齢確認や購入理由の確認を義務づけています。

けれど、実際には確認が徹底されていない店舗も多く、いくつかの店を回れば、何箱でも手に入ってしまうのが現実です。

薬剤師や販売員の中には、

「売りたくないけれど、断る理由をうまく伝えられない」

「トラブルになりそうで、声をかけるのをためらってしまう」

といったジレンマを抱える人も少なくありません。

薬が持つ依存性のある作用。

それを使う人の心のありよう。

そして、それを取り巻く販売と制度の仕組み。

この三つが重なり合ったとき、市販薬によるODは、誰にとっても起こりうる現実になります。

支えを必要とする人たちへ

市販薬をめぐるルールの変遷

市販薬によるODが深刻化するなか、政府も対策を進めてきました。

2014年、厚生労働省は依存性や中枢作用のおそれがある成分を含む市販薬を「濫用等のおそれのある医薬品」として指定し、販売数量の制限や年齢確認、購入理由の確認を義務づけました。

さらに2023年には、これまで対象外だった総合感冒薬などにも規制の網を広げ、コデインやエフェドリンなどの成分を含むすべての製剤を新たに規制対象としました。

制度は確かに前進しています。

けれど、薬に頼らざるをえないほど苦しんでいる人にとって、本当に必要なのは「規制」だけではありません。

死ぬ気ではないけれど、生きるのがつらい。

そんな思いを抱えて薬に手を伸ばす人もいます。

そして、そのすぐそばで、戸惑い、悩み、支えようとする家族や友人がいます。

そうした人たちが、たった一人で悩みを抱え込まないために。

いま、さまざまな相談窓口が用意されています。

孤独にさせないための仕組みを(相談窓口)

- 精神保健福祉センター・いのちの電話

各都道府県に設置。依存症や精神的な問題に関する相談に対応

連絡先はこちら - 厚生労働省 相談窓口

悩みを抱えている人の事情や年代に合わせて、電話やSNSでの相談に対応

連絡先はこちら - ダルク(DARC)

薬物依存からの回復支援を行う民間団体

連絡先のリストはこちら - 女性相談支援センター

DVや依存問題を含む女性の悩みに幅広く対応

各地域の支援窓口へのアクセスはこちら - 全国の保健所・保健センター

医療機関とのつなぎや支援情報の提供

連絡先はこちら - 家族会(全国薬物依存症者家族会連合会など)

当事者家族同士による交流・情報共有

NPO法人全国薬物依存症者家族連合会(やっかれん)のWebサイトはこちら - 学校の養護教諭やスクールカウンセラー

10代の子どもが悩みを抱えたときの最初の窓口として

これらの窓口は、「だれにも話せない」と感じている本人や、悩みを抱える家族の一歩を支える大切な拠点です。

「相談していいんだ」と思えるだけでも心の支えになります。

小さな行動によって、次の光が見えるかもしれません。

不便さの裏にあるもの

市販薬によるODは、決して特別な誰かの話ではありません。

風邪薬や咳止めが、いつのまにか「逃げ道」に変わってしまうことが、誰にとっても、どの家庭にとっても起こりうるのです。

「おひとり様、一箱までです」

「年齢を確認させてください」

── こうした注意書きや声かけは、社会が命を守るために編み出した、ささやかなセーフティーネットです。

「なぜ、こんなに不便になったのか」ではなく、

「なぜ、こんなに守ろうとしているのか」と問い直してみることで、

見知らぬ誰かが背負うつらさに、少しだけ優しいまなざしを向けられるかもしれません。

参考文献・出典一覧

- 日本OTC医薬品協会「OTC医薬品の適正販売及び適正使用のお願い」日本OTC医薬品協会(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「濫用等のおそれのある医薬品について(令和5年3月8日)」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)

- 内閣府「濫用等のおそれのある医薬品の販売について(令和6年11月25日)」内閣府(2025年8月1日閲覧)

- 嶋根卓也「一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究」国立精神・神経医療研究センター、令和4年12月1日(2025年8月1日閲覧)

- 松本俊彦「全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査(2024年)」国立精神・神経医療研究センター、2024年(2025年8月1日閲覧)

- 依存症ピアネット ソーバーねっと「薬物乱用スクリーニングテスト DAST-20」依存症ピアネット(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(平成26年3月31日)」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その2)(平成26年5月27日)」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)

- ヤマザワ薬局「風邪薬は、どうして1箱しか売ってくれないの?」ヤマザワ薬局、2024年1月23日(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「一般用医薬品の濫用(オーバードーズ)について」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「薬のオーバードーズって何だろう?(動画)」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)

- 厚生労働省「医薬品の過剰摂取が原因と疑われる救急搬送人員の調査結果(令和5年12月18日)」厚生労働省(2025年8月1日閲覧)