なぜ花火は夜空に虹を描けるのか?

虹は、雨上がりの空が私たちにくれる自然界の奇跡です。

けれど、花火はその奇跡を超えるかのように、漆黒の夜空を色彩の舞台に変えます。

火薬と金属の化学反応を巧みに操り、設計通りに弧を描く光を放ち、わずかな時間で七色の花を咲かせるのです。

その極致を追い続けてきた花火師のひとりが、長野の老舗「紅屋青木煙火店」三代目の青木昭夫さんです。

昭夫さんが手がける花火は、幾重にも重なる光の輪が夜空いっぱいに広がり、星々が舞い散るたびに色を変える――そんな幻想的な情景を描き出します。

それにしても、なぜ花火はあれほど多彩な光を放てるのでしょうか。

そして、なぜ花火師たちは、生涯をかけてこの一瞬の美を作り続けるのでしょうか。

この記事では、まず花火の色を生み出す理由をひも解き、

そのうえで青木さんの花火づくりと、彼がその世界に生涯をかけて向き合う理由を探っていきます。

夜空を染める化学 ― 炎色反応を操る技

花火が夜空で開いた瞬間、まず私たちの目を奪うのは、その鮮やかな色彩です。

赤や青、緑、紫──移り変わる光を見上げながら、「どうしてこんな色が出せるのだろう」と思ったことはありませんか。

その答えは、化学と職人の技が結びついた「炎色反応」にあります。

金属を高温で熱すると、その中の電子が一瞬だけ弾かれたように外側へ飛び出し、すぐに元の場所へ戻ります。

このとき、余ったエネルギーが光として放たれますが、その色は元素ごとに異なります。

ナトリウムなら黄色、ストロンチウムは深紅、銅は青緑──それぞれが独自の輝きを見せます。

まるで電子が小さなブランコで跳ね上がり、着地の瞬間に色とりどりの火花を散らすかのようです。

花火の鮮やかな色彩は、こうした金属の特性を職人が巧みに組み合わせて生み出しているのです。

さらに、その色彩の移ろいを生み出す要となるのが、花火玉の内部構造です。

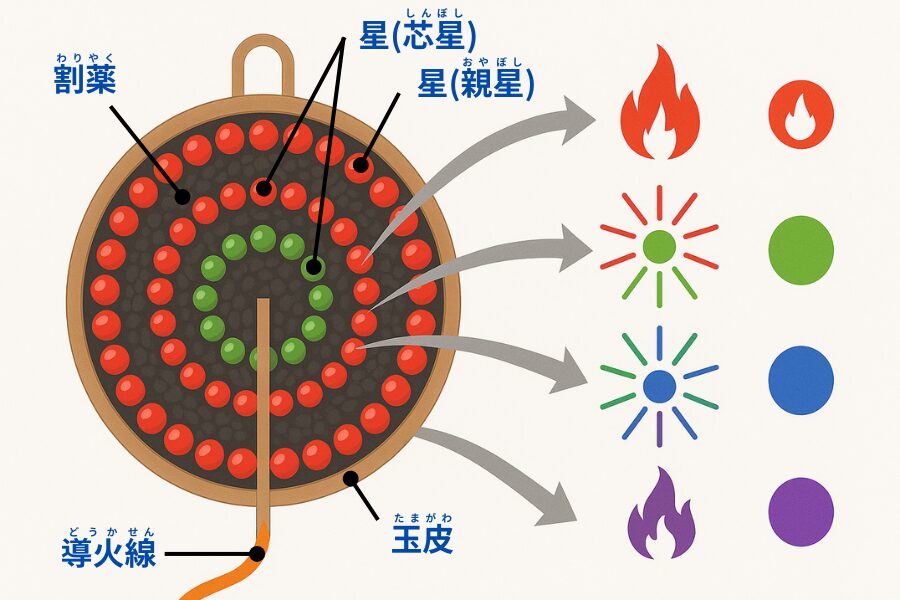

下の図のように、玉の中には「星」と呼ばれる小さな火薬の粒が、外層の「親星」と内層の「芯星」として同心円状に並んでいます。

打ち上げられた玉が空中で割薬によって破裂すると、まず外層の星に火がつき、四方に弧を描きながら飛び散ります。

外層が燃え尽きたあと、続いて内層の星に火が移り、時間差で別の色が夜空を染めていきます。

この層構造と時間差が重なり合うことで、私たちが目にする色の変化と、大きく広がる光の輪が描かれているのです。

幾重にも広がる光の花 ― 青木昭夫の挑戦

長野の老舗「紅屋青木煙火店」。

その三代目社長であり、現代の花火界で「求道者」とも称されるのが、青木昭夫さんです。

祖父の儀作氏は、日本初の「八重芯菊」を生み出し「花火の神様」と呼ばれた名人。

父の多門氏は、危険だった薬剤の改良を進め、安全性と色彩の鮮やかさを飛躍的に高めました。

三代百年にわたる技と精神を受け継ぐ昭夫さんもまた、「花火を娯楽から芸術へ」と高めることを自らの使命としています。

彼が目指すのは、幾重にも広がる光の輪が夜空を満たし、星々が舞い散るたびに色を変える、観客が思わず息を呑むほどの精緻な花火です。

その実現には、想像を超える緻密さが必要です。

花火玉には、大きなものになると数千個の「星」が層をなして敷き詰められ、わずか1ミリのずれが空で何千倍にも拡大され、形を崩してしまう。

また、外層から順に火が回り、層ごとに異なる金属が燃えることで、短い時間の中で色が次々と移り変わっていきます。

その一発は、原子の動きを秒単位で制御しようとする職人の執念が凝縮された芸術品。

青木さんはその努力の結晶で、日本の二大花火競技会とされる「全国花火競技大会」と「土浦全国花火競技大会」で、花火師たちの最高の栄誉でもある「内閣総理大臣賞」を複数回手にしています。

けれど、彼にとって花火は競技や名声のためのものではありません。

百年続く系譜で培われた誇りと使命感──「命をかけるに値する美」を夜空に描き出すための挑戦なのです。

一発勝負の職人哲学 ― 「最善を尽くす」夜空の芸術

花火師の世界には、「やり直し」という言葉はありません。

打ち上げてしまえば、あとは夜空と観客が審判。

成功も失敗も、その一瞬で決まります。

青木さんは、「だからこそ好きなんです」と笑いながら語ります。

気を抜く余地のない緊張感が、自分を研ぎ澄ませてくれるのだと。

「自分が納得し、感動する花火でなければ、人の心は動かせない」と彼は言います。

玉の設計を頭の中で組み立て、音楽やストーリーを織り交ぜ、観客の感情に響く情景を描き出す。

時に高揚感を、時に静かな余韻を──一発ごとに、夜空と人の心を結びつけていくのです。

青木さんにとって花火は、仕事である以上に、生涯をかけて磨き上げる芸術です。

「たかが花火、されど花火。」

そう口にする一言には、職人としての覚悟と誇りがにじんでいます。

夜空の一瞬の美と、職人の情熱

花火が夜空を彩る時間は、ほんのわずかです。

それでも、その一瞬のために花火師たちは、何か月も、時には何十年もかけて玉を作り、技を研ぎ澄ませてきました。

打ち上げればやり直しがきかない「一発勝負」。

その緊張感が彼らを極限まで集中させ、

日本の花火は単なる娯楽を超えて、文化であり芸術として磨かれてきたのです。

青木昭夫さんの花火も、その精神の延長にあります。

百年続く系譜を背負い、一発一発に命をかけて、観客の胸に残る光景を描き出そうとしているのです。

私たちが夜空を見上げ、束の間のきらめきに息を呑むとき、

その刹那を支えるために生涯を捧げる職人たちがいることを、心の片隅にとどめておきたいものです。

そう思えば、次に打ち上がる一発は、きっと少し違って見えるはずです。

参考文献・出典一覧

- 北海道科学大学「花火の色の仕組みとは?炎色反応について解説!」北海道科学大学(2025年7月28日閲覧)

- 名古屋市科学館「炎色反応」名古屋市科学館(2025年7月28日閲覧)

- Wikipedia「炎色反応」ウィキペディア(2025年7月28日閲覧)

- TDK「夏の夜空に開く大輪の花 − 打ち上げ花火の中はどうなってるの?」TDKテクノロジーマガジン(2025年7月28日閲覧)

- 日本煙火協会「令和7年 花火入門」日本煙火協会(2025年7月28日閲覧)

- nippon.com編集部「花火界のトップランナー 花火師・青木昭夫」nippon.com、2014年3月24日(2025年7月28日閲覧)

- 利根川大花火大会実行委員会「紅屋青木煙火店」利根川大花火大会公式サイト(2025年7月28日閲覧)

- 利根川大花火大会 四大花火師シリーズ「青木昭夫氏(紅屋青木煙火店)インタビュー」YouTube(2025年7月28日閲覧)

- ホームメイト・リサーチ「八重芯」ホームメイト・リサーチ(2025年7月28日閲覧)

- Wikipedia「青木儀作」ウィキペディア(2025年7月28日閲覧)

- kony「青木昭夫さん名言『たかが花火、されど花火』」konyのブログ、2009年5月24日(2025年7月28日閲覧)

- 小林玲子「30㎝の積雪「座の会」紅屋青木煙火の青木昭夫氏が卓話」善光寺表参道日記、2024年2月7日(2025年7月28日閲覧)

- 勝之進「隅田川に咲いた青木の花火の物語」Amebaブログ、2015年8月1日(2025年7月28日閲覧)

- 長野朝日放送「伝統を受け継ぐ煙火店(スゴイぞ!信州のものづくり①)」YouTube、2022年1月29日(2025年7月28日閲覧)

- 長野朝日放送「コロナ禍での花火技術の伝承(スゴイぞ!信州のものづくり②)」YouTube、2022年1月29日(2025年7月28日閲覧)

- 京都新聞「The 絶景花火シリーズ『Mt.Fuji 2023』の見どころを語る」京都新聞ON BUSINESS(2025年7月28日閲覧)

- 日本の花火カタログ「近年と今後の注目花火」日本の花火カタログ(2025年7月28日閲覧)

- NEWSポストセブン編集部「全国大会総なめの“究極の花火” 製作不可能といわれていた」NEWSポストセブン、2013年8月3日(2025年7月28日閲覧)